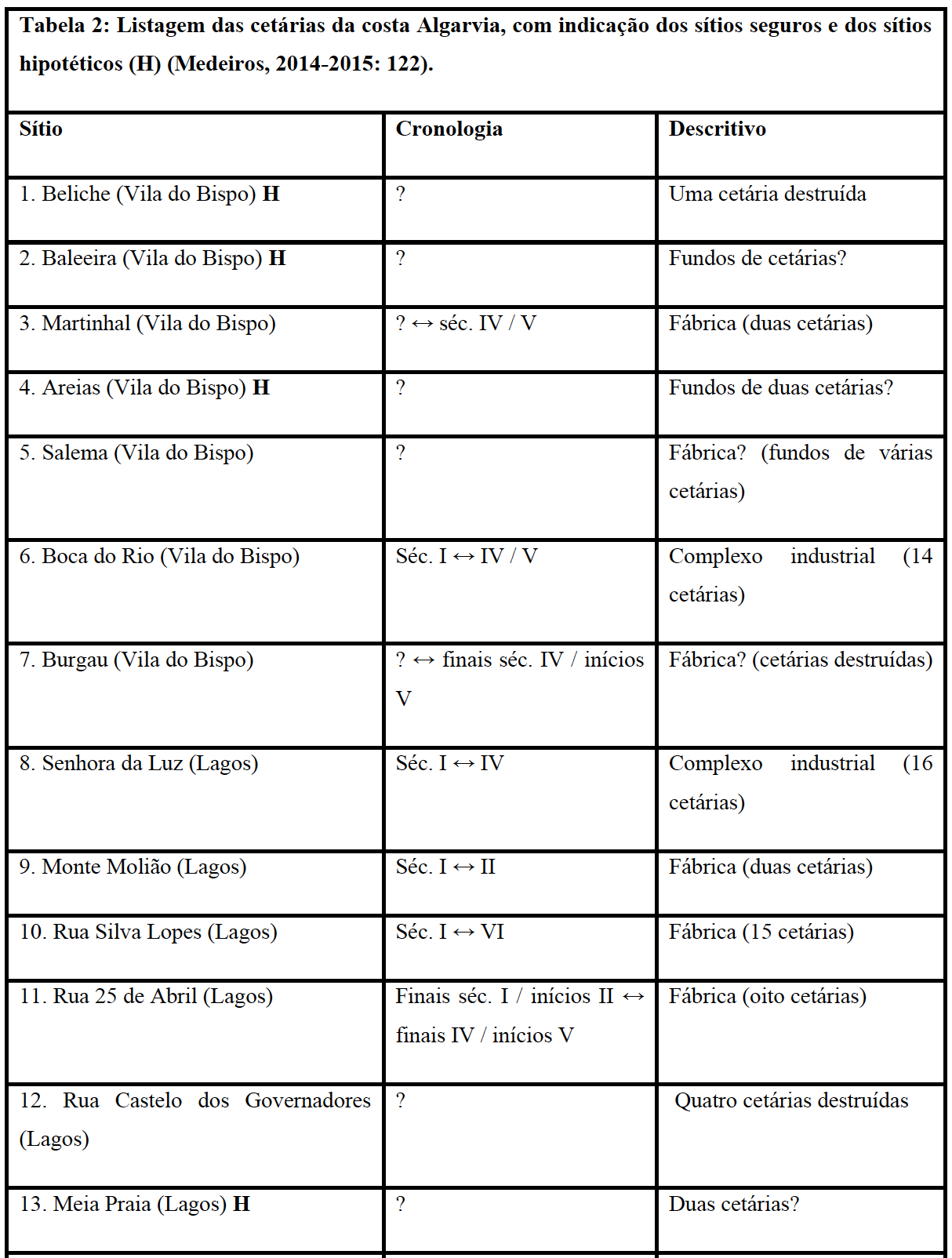

Creiro (Arrábida):

um estabelecimento de produção de preparados de peixe da Época Romana

Carlos Tavares da Silva* e Antónia Coelho-Soares*

* Centro de Estudos Arqueológicos, Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal (Associação de Municípios da Região de Setúbal) cea.maeds@amrs.pt

Resumo

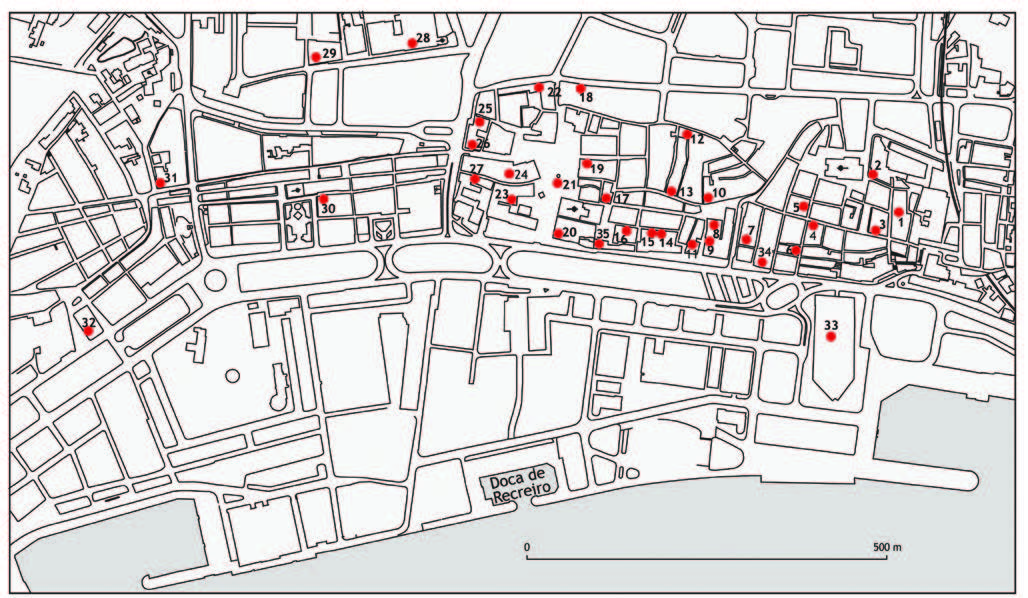

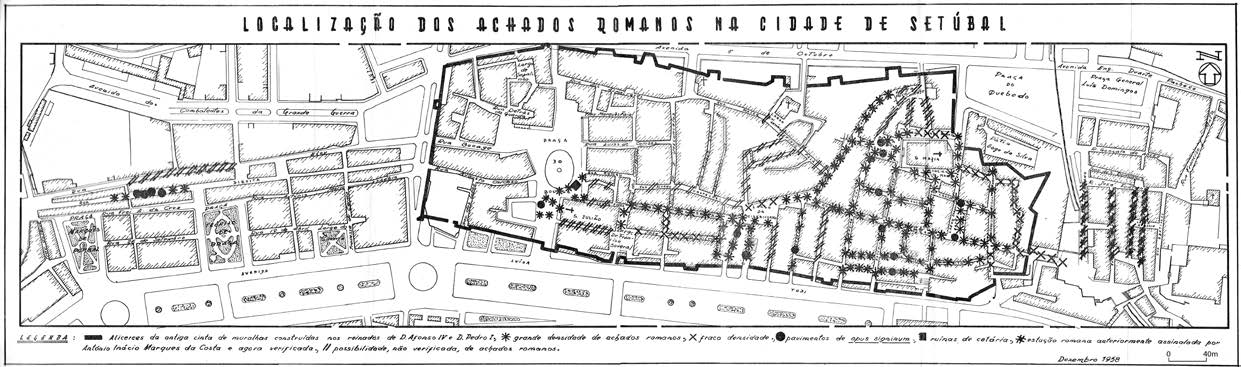

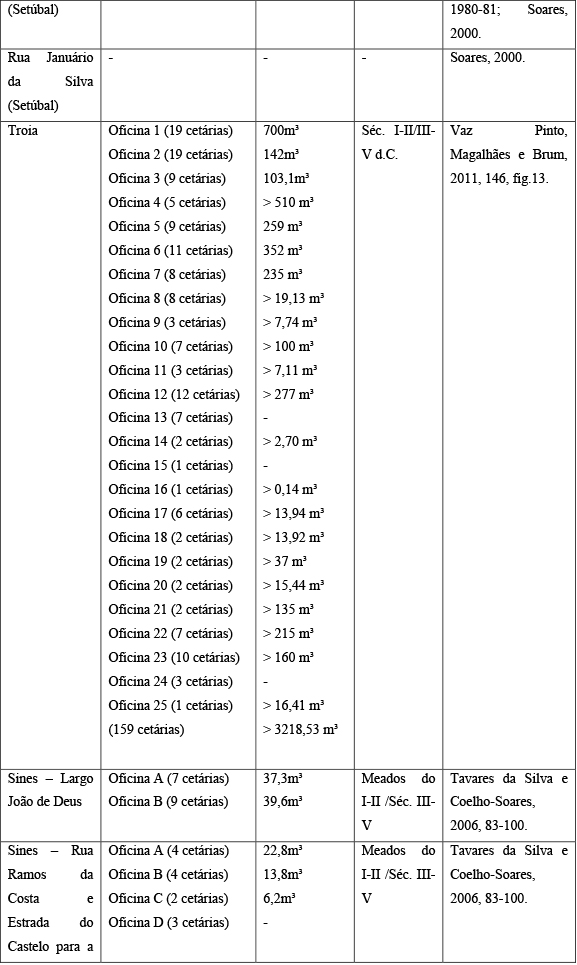

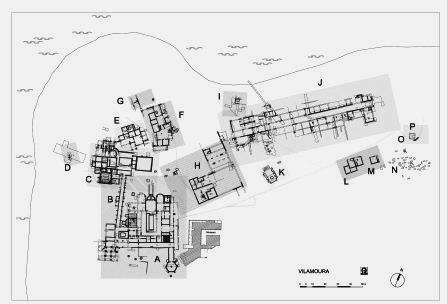

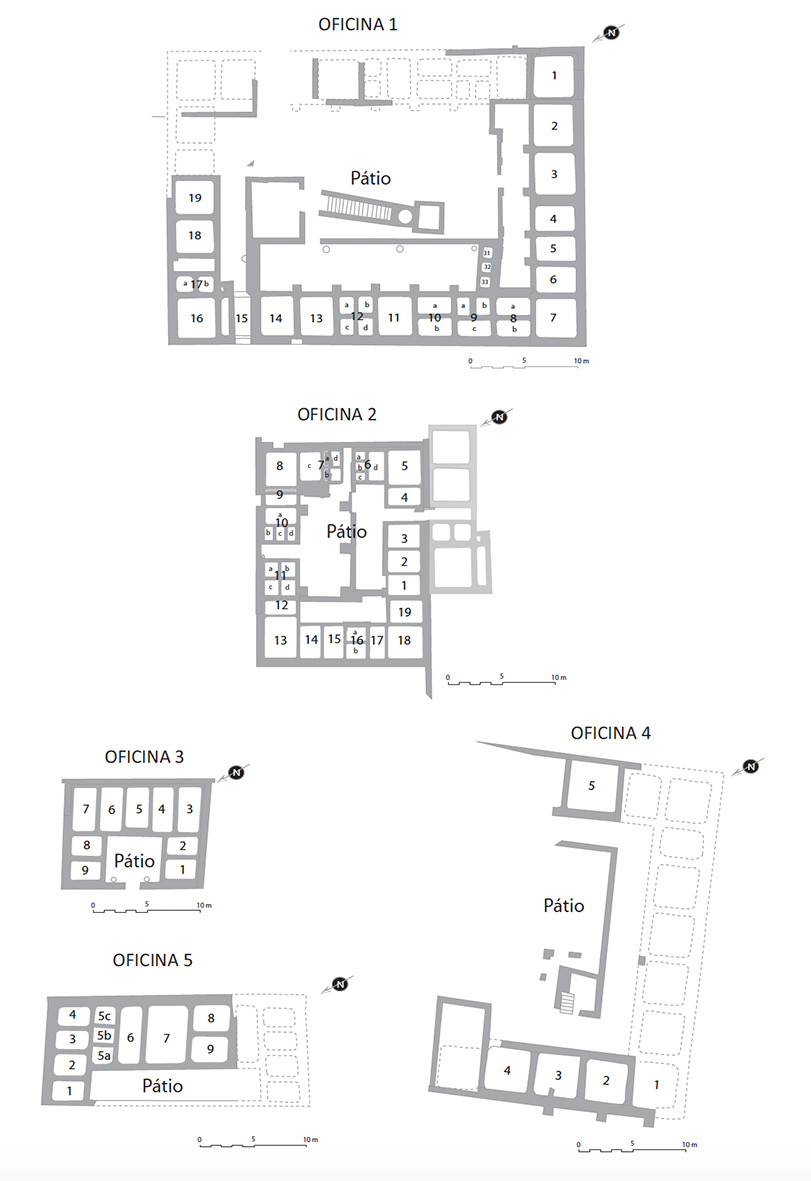

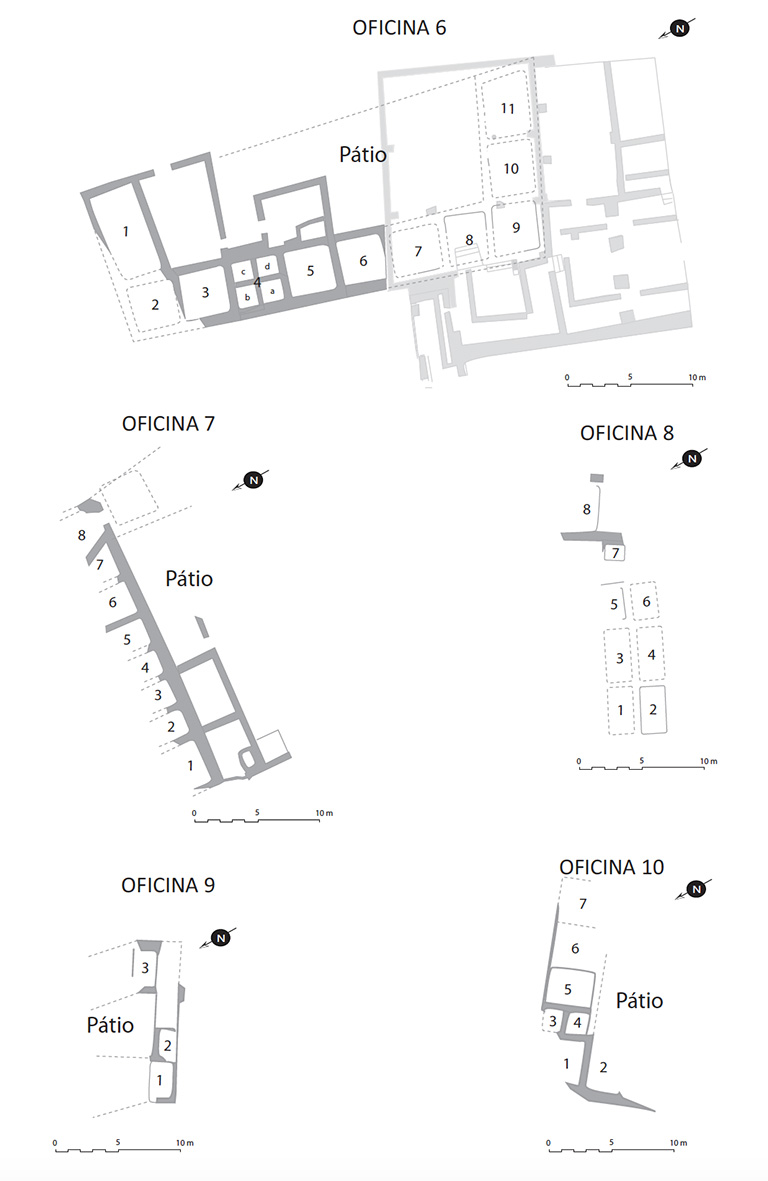

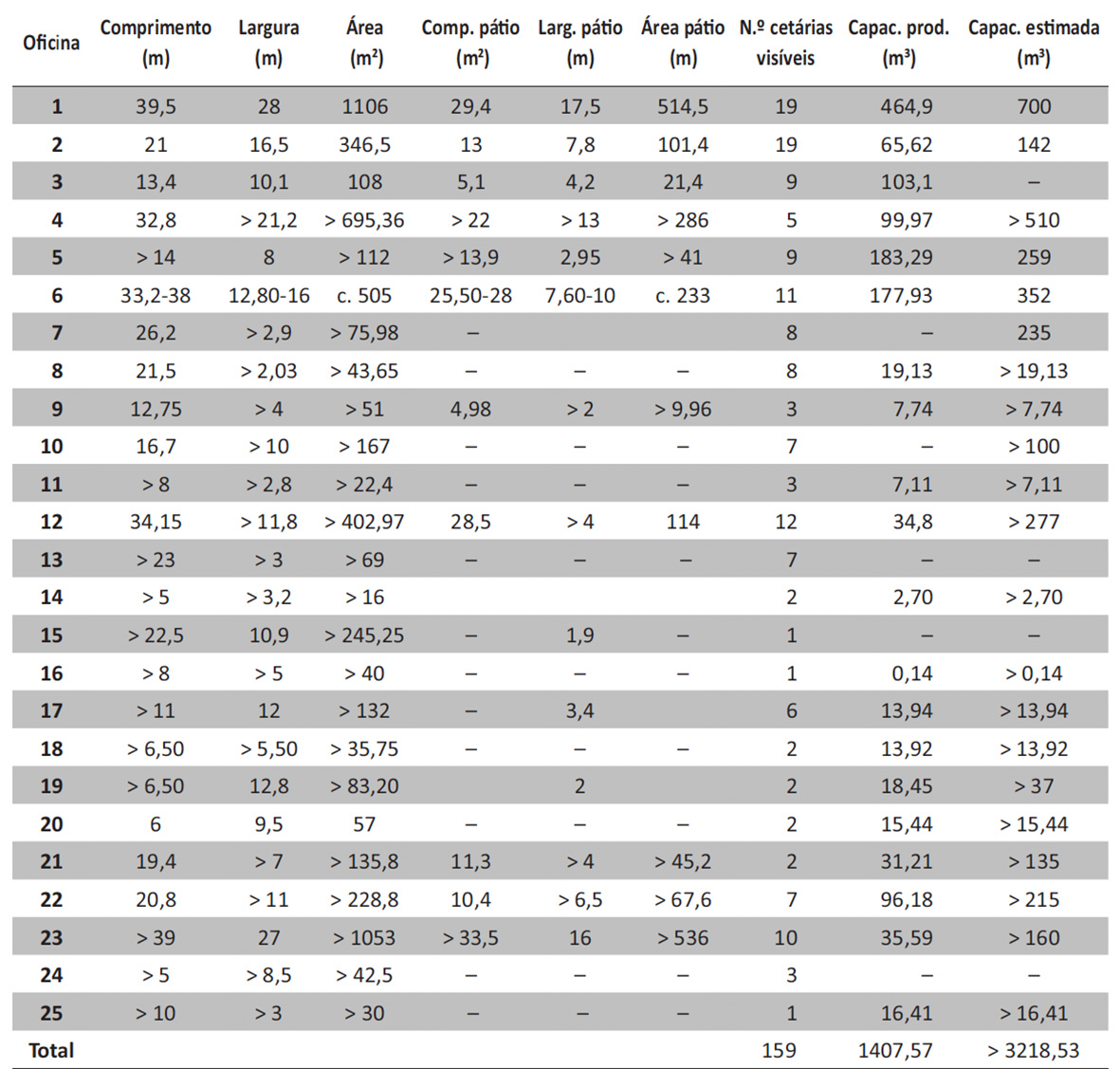

O estabelecimento romano de produção de preparados piscícolas do Creiro, servido pelo fundeadouro da baía do Portinho da Arrábida, era constituído por diversas unidades fabris, das quais se escavou a G12. Desde 1987, tem sido objeto de escavações promovidas pelo Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal (MAEDS). Estas deram a conhecer a planta completa de uma unidade fabril murada (G12) que incluía oficina de salgas (F14), “armazéns”, edifício provavelmente habitacional e balneário.

Foram identificadas duas fases de laboração separadas por período de abandono. A primeira abrange a 2.ª metade do século I e o século II. A segunda fase de produção, presumivelmente da 2.ª metade do século IV e 1.º quartel do século V, reutilizou somente parte da Oficina F14, que já se encontrava em mau estado de conservação. Após o abandono da Fábrica G12, o local continuou a ser ocupado ao longo do século V, e os tanques de salga da Oficina F14 foram então reutilizados como vazadouro de lixos domésticos.

Abstract

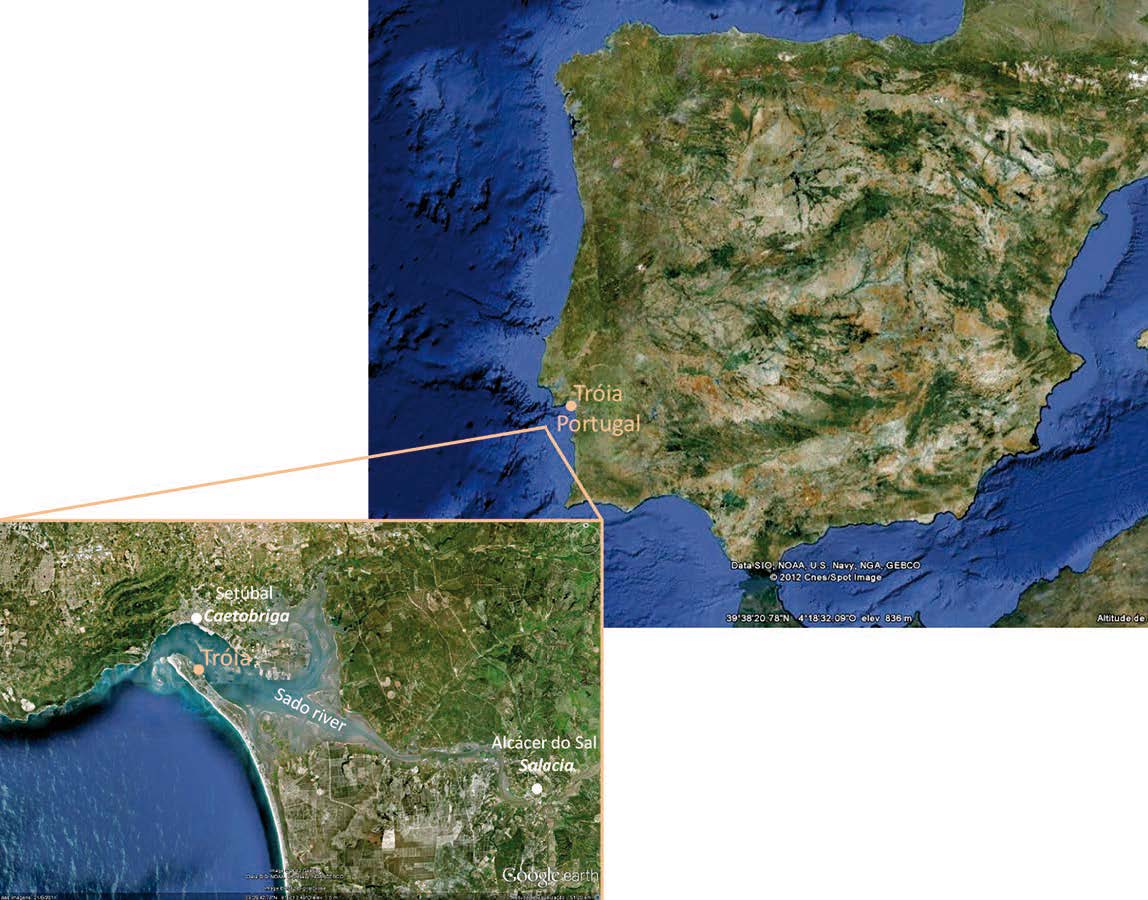

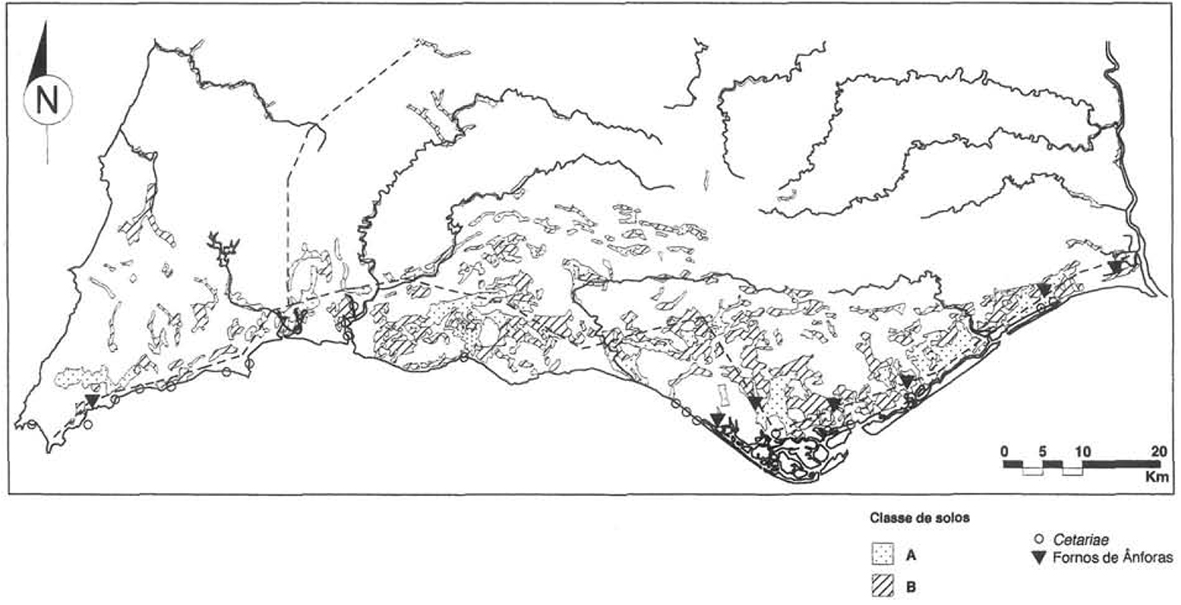

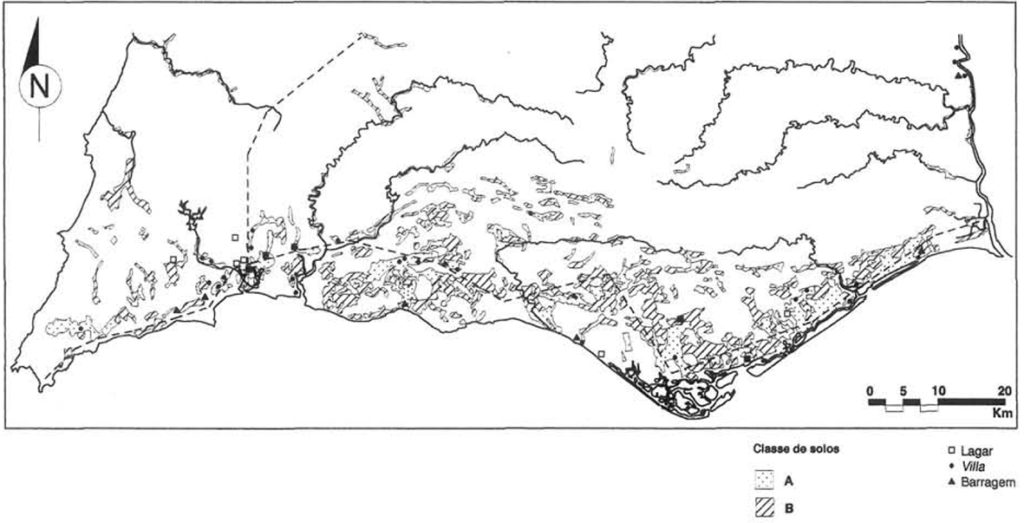

The Roman fish-processing factory of Creiro, directly connected with the small fishing harbour of Portinho da Arrábida, was integrated into the large navigable Sado estuary. It was located in perfect maritime relationship with the amphorae kilns and salt wetland, of the inner estuary, and with the Sado harbour complex. Creiro was made up of several fish-salting factories. In this paper the G12 factory will be presented.

Since 1987, the site has been excavated by the Museum of Archaeology and Ethnography of the District of Setúbal (MAEDS). Those archaeological works revealed a complete plan of a walled factory (G12), which included the fish-salting workshop (F14), a row of warehouses, residential properties and bath houses.

Two major phases of activity have been identified in the G12 fish processing unity separated by a phase of abandonment. The oldest remains of a fish products industry dates from the 2nd half of the 1st and 2nd centuries AD. The 2nd phase of activity occurred during the 2nd half of the 4th century and in the 1st quarter of the 5th. But in that period only some fish-salting tanks of the workshop F14 were used. After the abandonment of the G12 factory, the site remained occupied during the 5th century, and the salting tanks of the workshop F14 were reused as a dump of household waste.

Fig. 1- Localização do sítio arqueológico do Creiro na Carta Militar Portuguesa.

Fig. 2 – Vista do sul da baía do Portinho da Arrábida, indicando-se a localização do sítio arqueológico do Creiro (elipse de cor branca).

1. Introdução

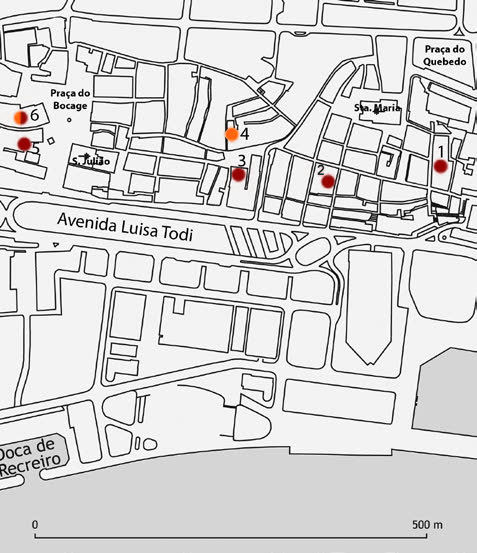

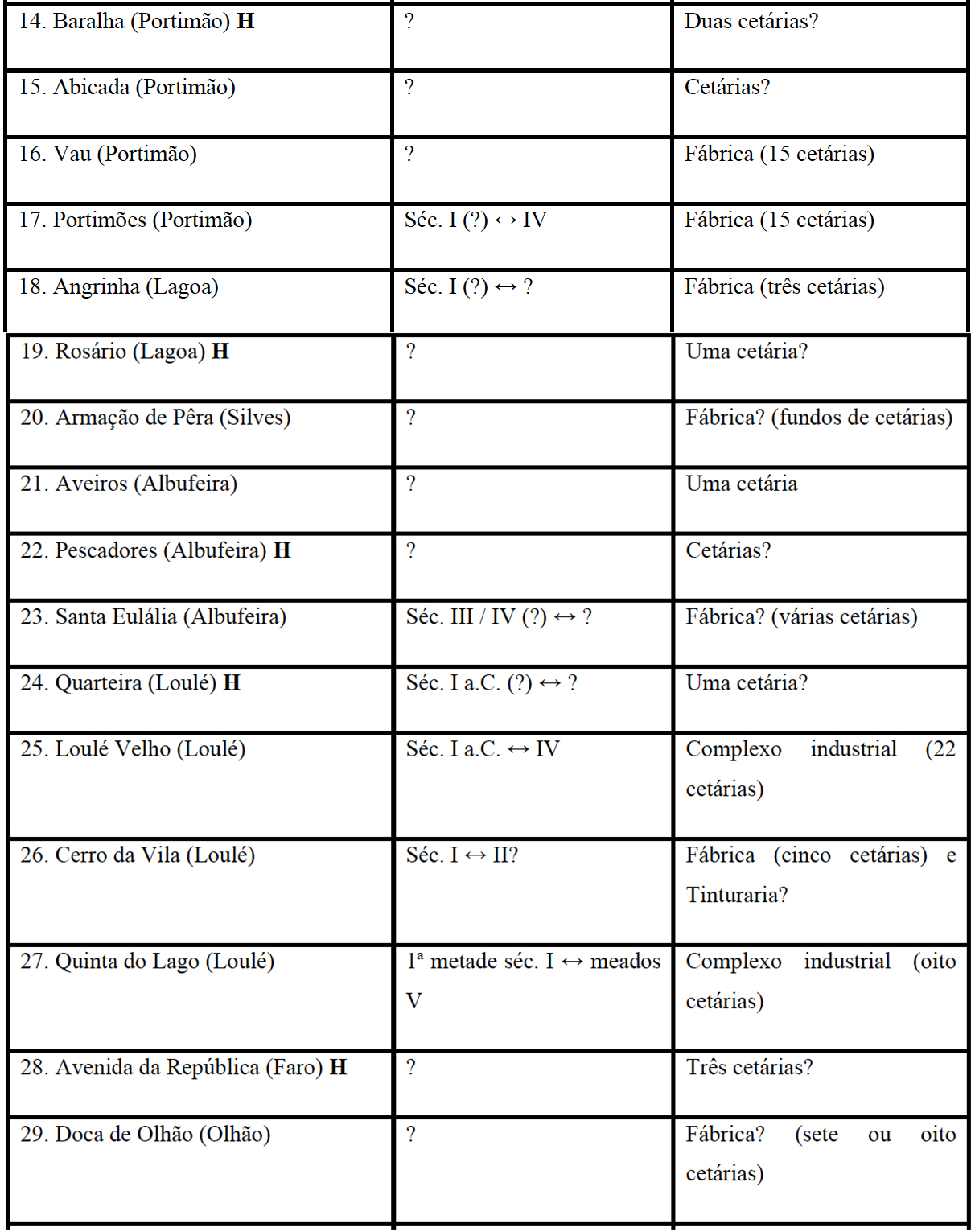

As escavações arqueológicas efetuadas no Creiro desde 1987 1, promovidas pelo Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal (MAEDS), permitiram identificar a planta completa de uma fábrica de preparados piscícolas da Época Romana. Além da oficina de produção de salgas e molhos de peixe, constituída por conjunto de tanques de salga, que designaremos por Oficina F14 (dada a conhecer em Tavares da Silva & Coelho-Soares, 1987), foi construído, claramente associado a ela, um recinto murado que integrava compartimentos de armazenagem e provavelmente habitacionais, organizados em torno de um pátio, bem como um balneário. No exterior deste recinto, surgiram: um poço, aqueduto (?) e cisterna, e, contíguas ao muro sul do mesmo recinto, estruturas pertencentes a outra oficina de produção de salgas (Oficina K10).

1 Realizaram-se por iniciativa do Parque Natural da Arrábida e foram coordenadas por Carlos Tavares da Silva e Antónia Coelho-Soares, coadjuvados por Júlio Costa e Jorge Domingos Costa, do MAEDS. Optou-se prioritariamente pela escavação em área, removendo a camada superficial (C.1) e, deste modo, pondo a descoberto o topo das principais estruturas arquitetónicas; em um segundo momento procedeu-se ao aprofundamento estratigraficamente orientado, escavando-se integralmente a oficina de produção de salgas F14, o balneário e o “Armazém” A2. A metodologia utilizada, bem como a quadrícula adotada foram as definidas aquando da primeira campanha (Tavares da Silva & Coelho-Soares, 1987).

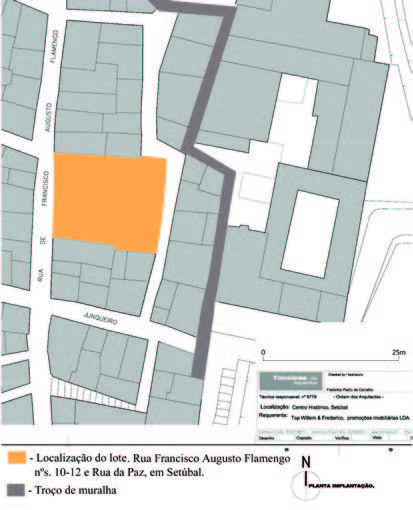

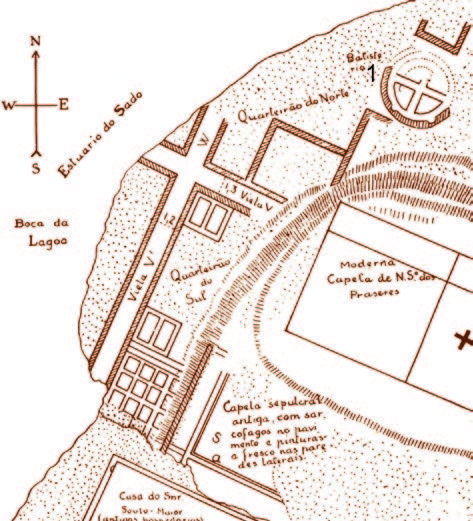

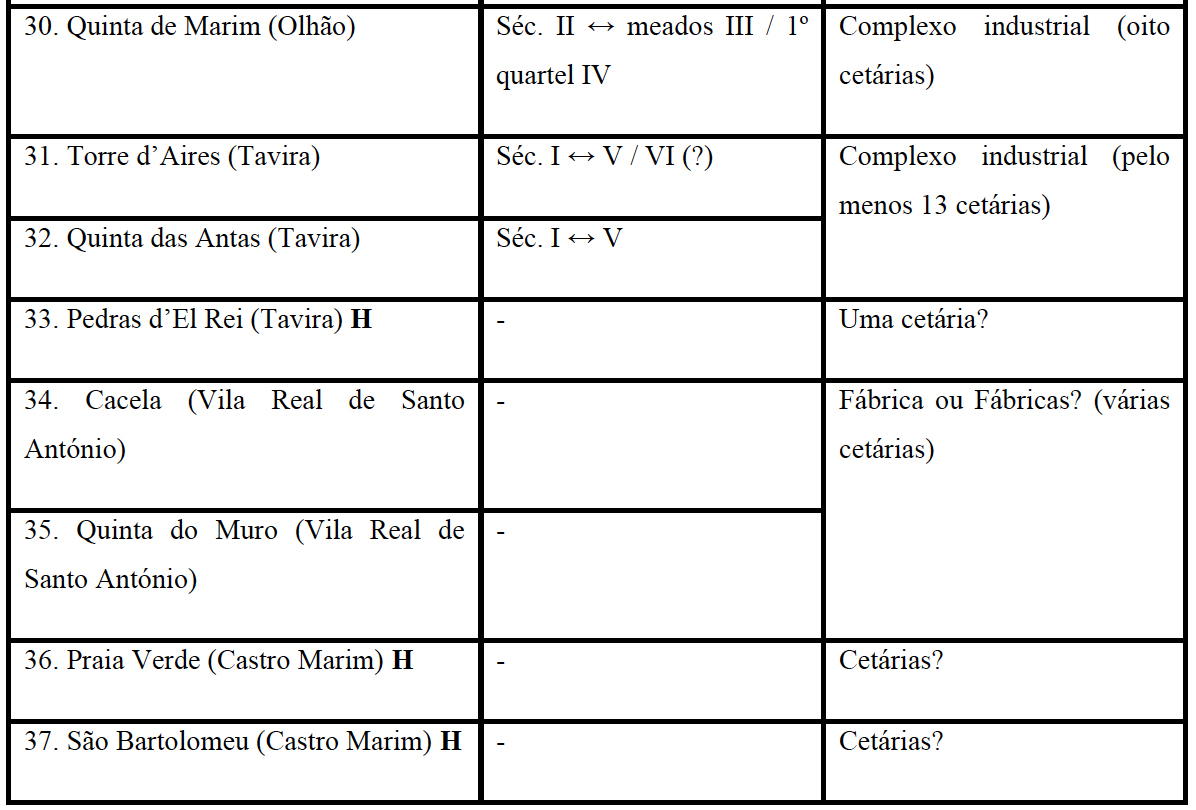

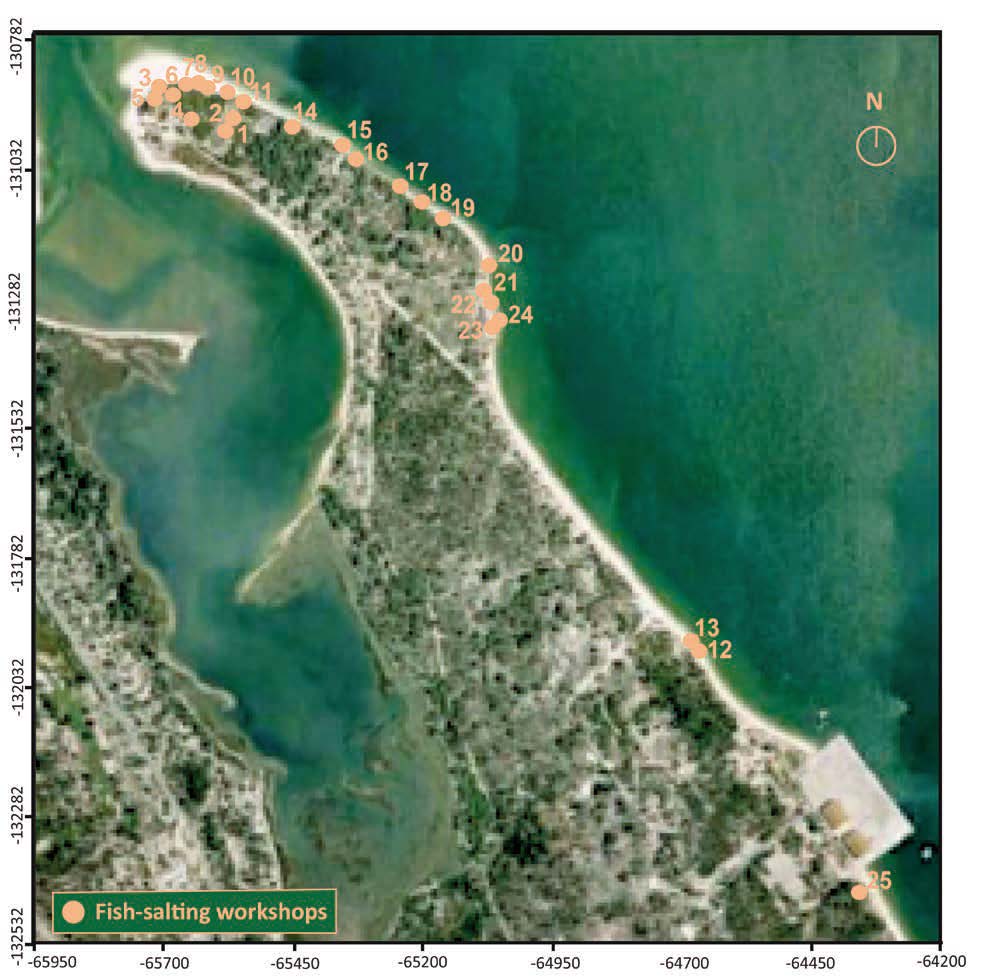

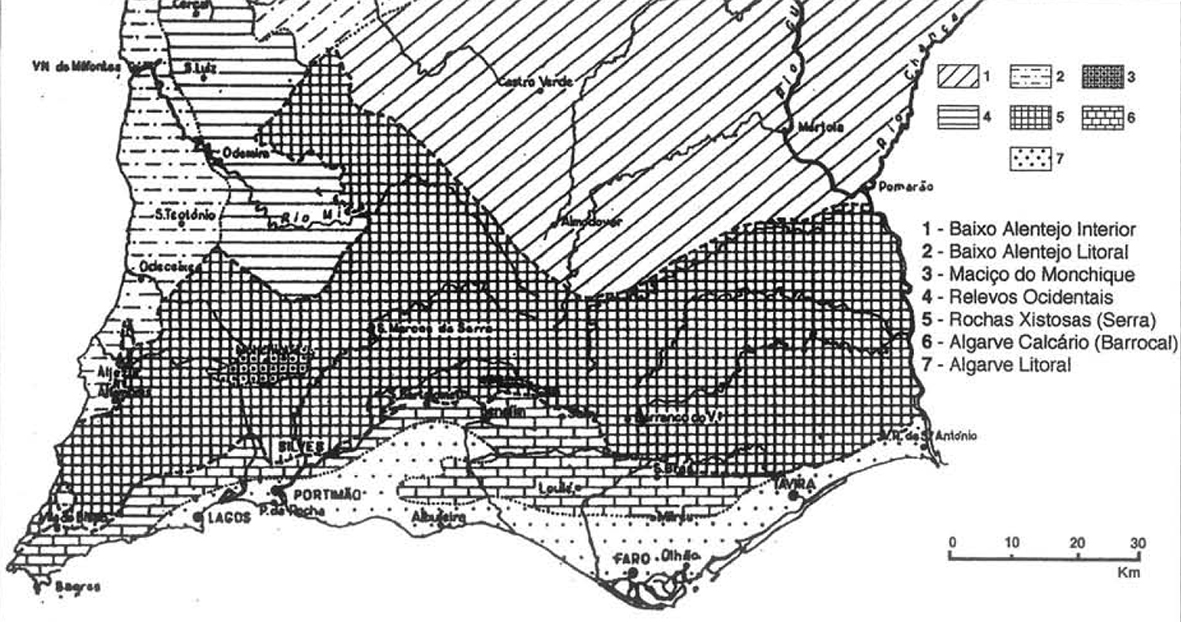

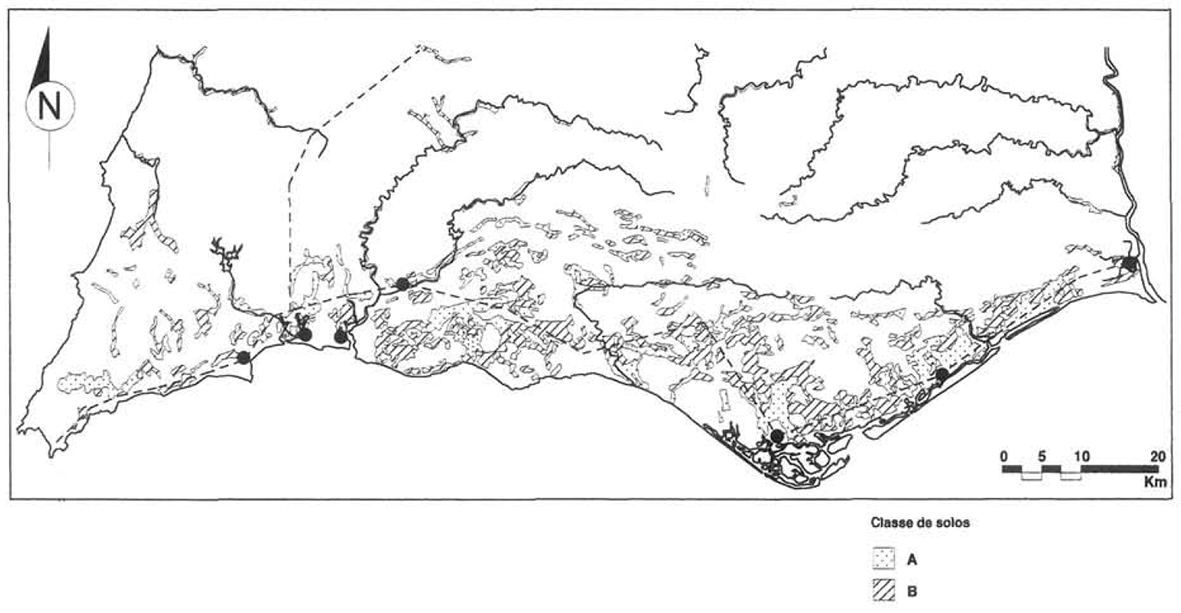

O arqueossítio do Creiro ocupa pequena rechã (Figs. 1–3) com a cota de 25–30 m, formada por argilas do Paleogénico indiferenciado (Carta Geológica de Portugal, esc. 1:50 000, folha 38B-Setúbal), situada no sopé da encosta sul da Serra da Arrábida. Esta rechã é sobranceira ao troço oriental da praia do Portinho; é limitada a este e a oeste por vales por onde correm linhas de água e onde, localizada a oeste, existe importante nascente de água doce (Fonte da Paciência); as suas vertentes, onde afloram troços de muros atribuíveis à Época Romana, encontram-se muito erodidas e ravinadas. A zona central da jazida arqueológica possui as seguintes coordenadas: 38° 28’ 53.50’’N; 8° 58’ 36.48’’W.

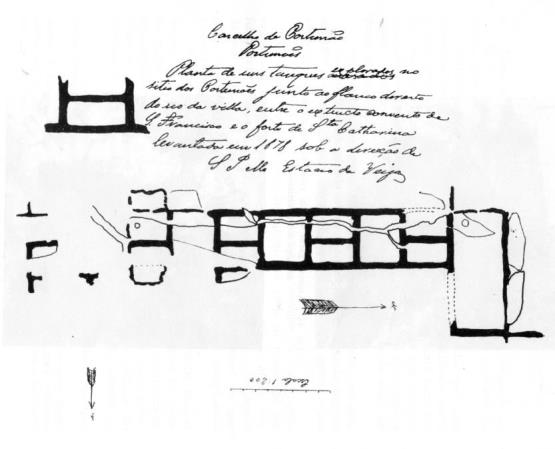

O estabelecimento da Época Romana abrangeria, pois, área superior à da atual rechã. É muito provável que essa ocupação não se restringisse à parte superior da mesma: ter-se-ia talvez estendido pela encosta até à praia, vencendo um desnível de aproximadamente 15 m. De facto, pelo teor da nota recolhida nos documentos inéditos deixados por A. I. Marques da Costa sobre o Creiro e na qual este arqueólogo alude a “alguns tanques de alvenaria em ruínas, forrados de uma camada de argamassa signina, [visíveis] na margem esquerda de uma linha de água que desce da Serra da Arrábida até ao mar, próximo deste e a leste do Portinho” (Tavares da Silva & Cabrita, 1964, p. 69), somos levados a pensar que tais testemunhos arquitetónicos se situariam no sopé sudoeste daquela rechã, no ponto onde o vale que a limita a poente encontra a praia.

A riqueza piscícola, designadamente em sardinha, da costa meridional da Arrábida, as excelentes condições naturais de fundeadouro da abrigada enseada do Portinho e a existência de nascente de água doce teriam representado os principais factores responsáveis pela escolha do Creiro para a implantação de um núcleo fabril de produção de preparados de peixe. A própria enseada do Portinho oferecia, até há poucas décadas, excepcional riqueza e diversidade faunística em resultado principalmente do seu fundo se encontrar revestido por Zoostera. Além de moluscos e crustáceos, eram comuns peixes como a raia (género Raja), a enguia (Anguilla anguilla), o bodião (Lobrus bergylta e Symphodus melops), e nela entravam cardumes de peixe-rei (Atherina presbyter) e de juvenis de cavala (Scomber scombrus) e sardinha (Sardina pilchardus) 2.

2 Informação pessoal do Dr. Miguel Henriques, coordenador do Museu Oceanográfico do Parque Natural da Arrábida, instalado na Fortaleza de Santa Maria, Portinho da Arrábida.

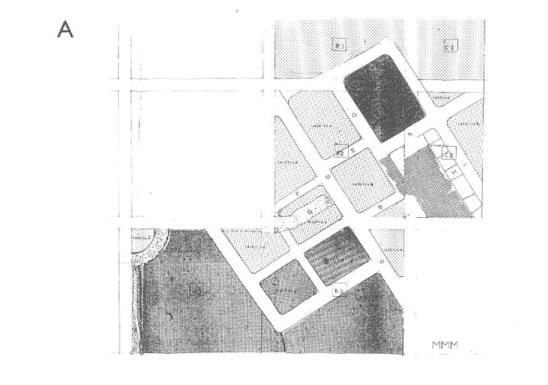

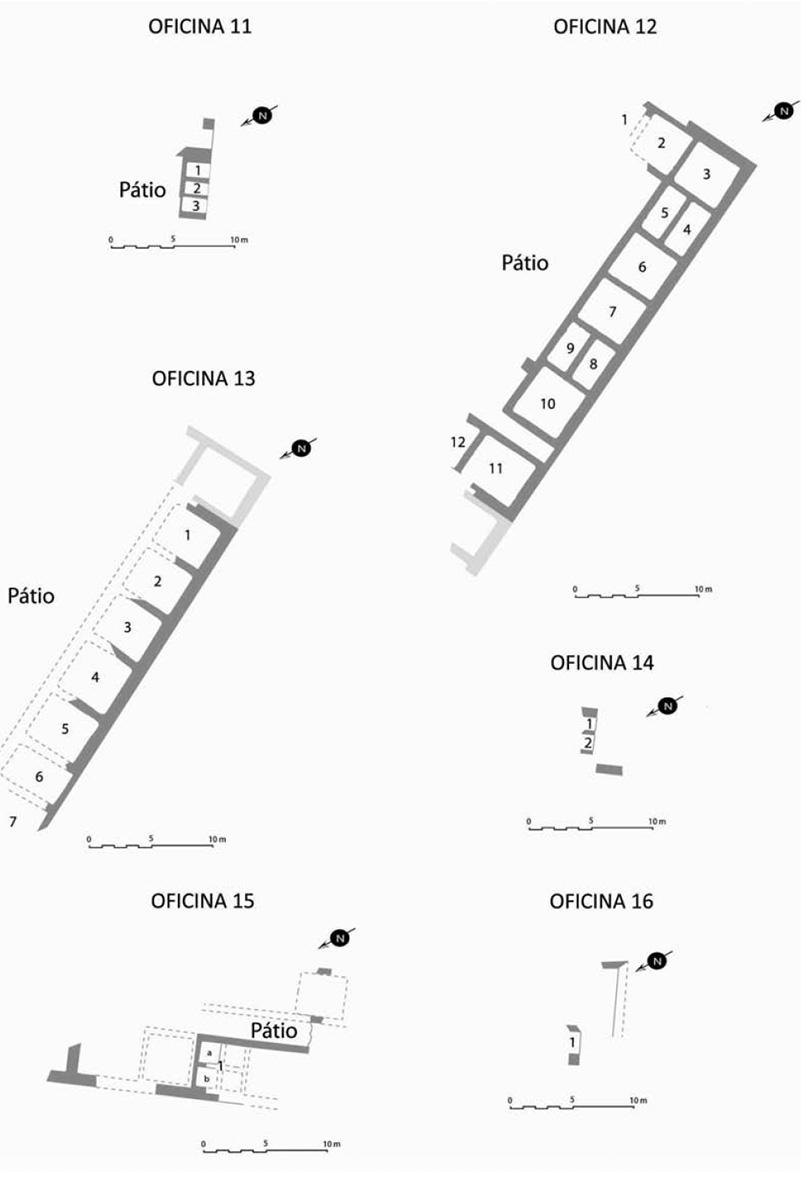

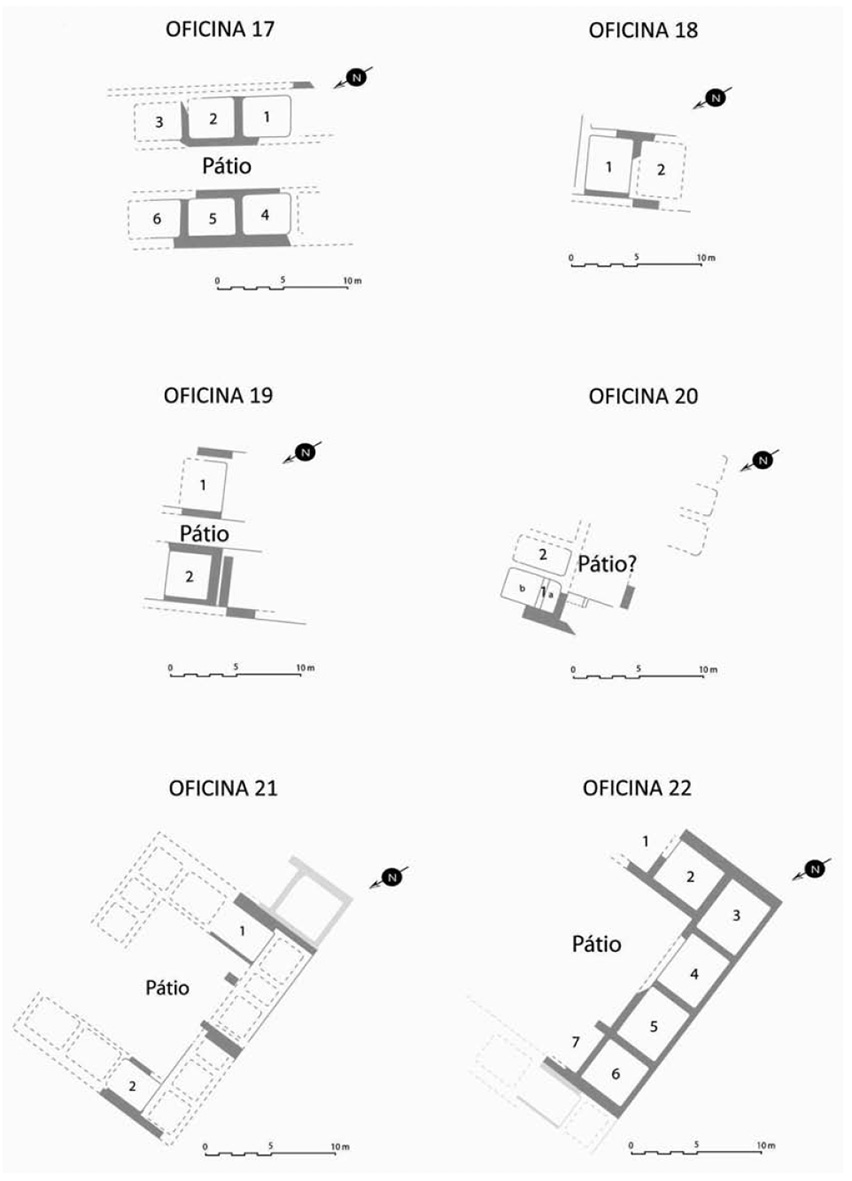

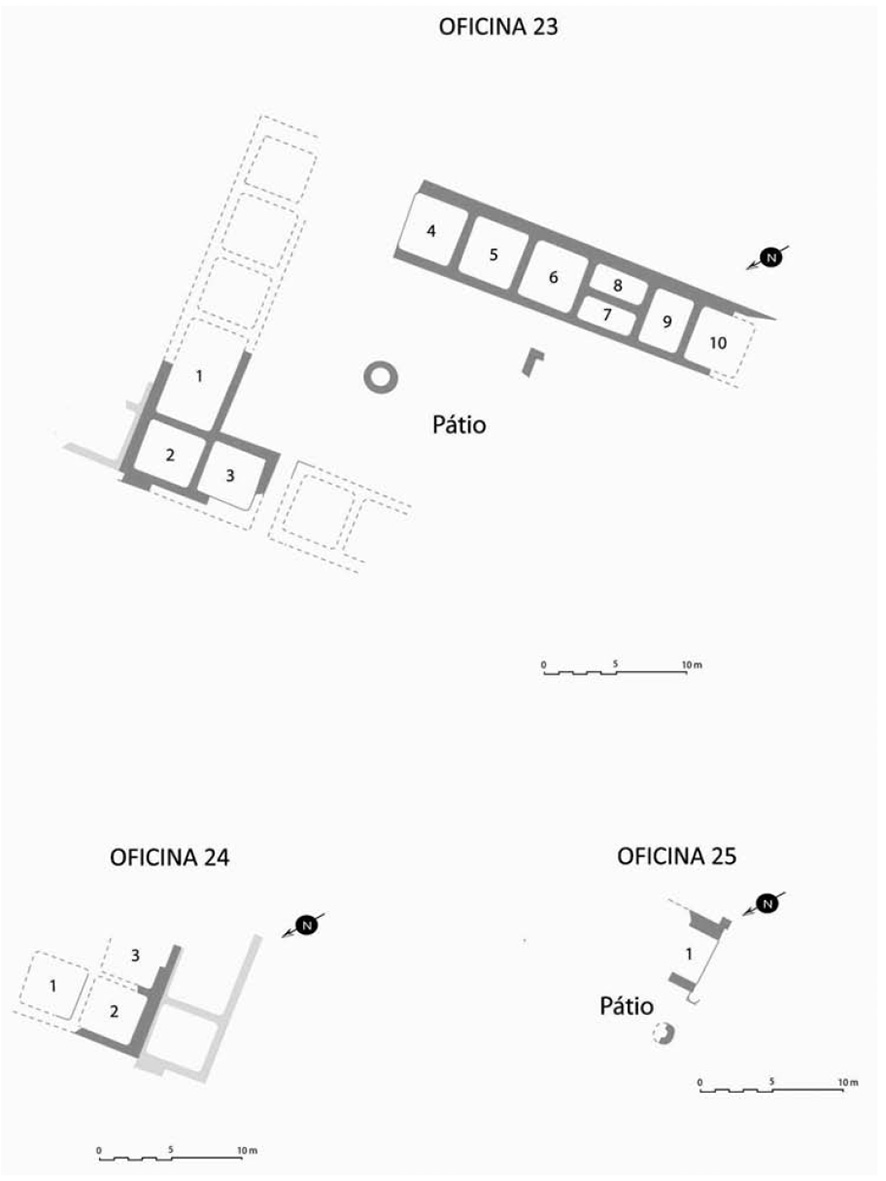

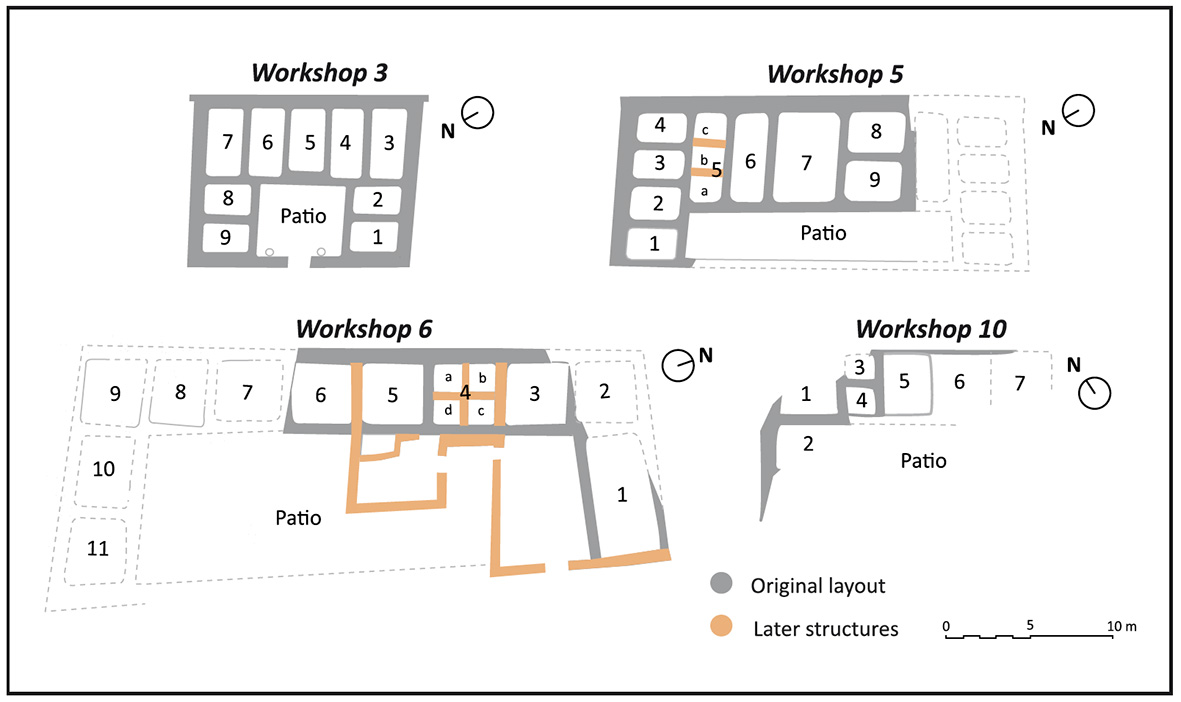

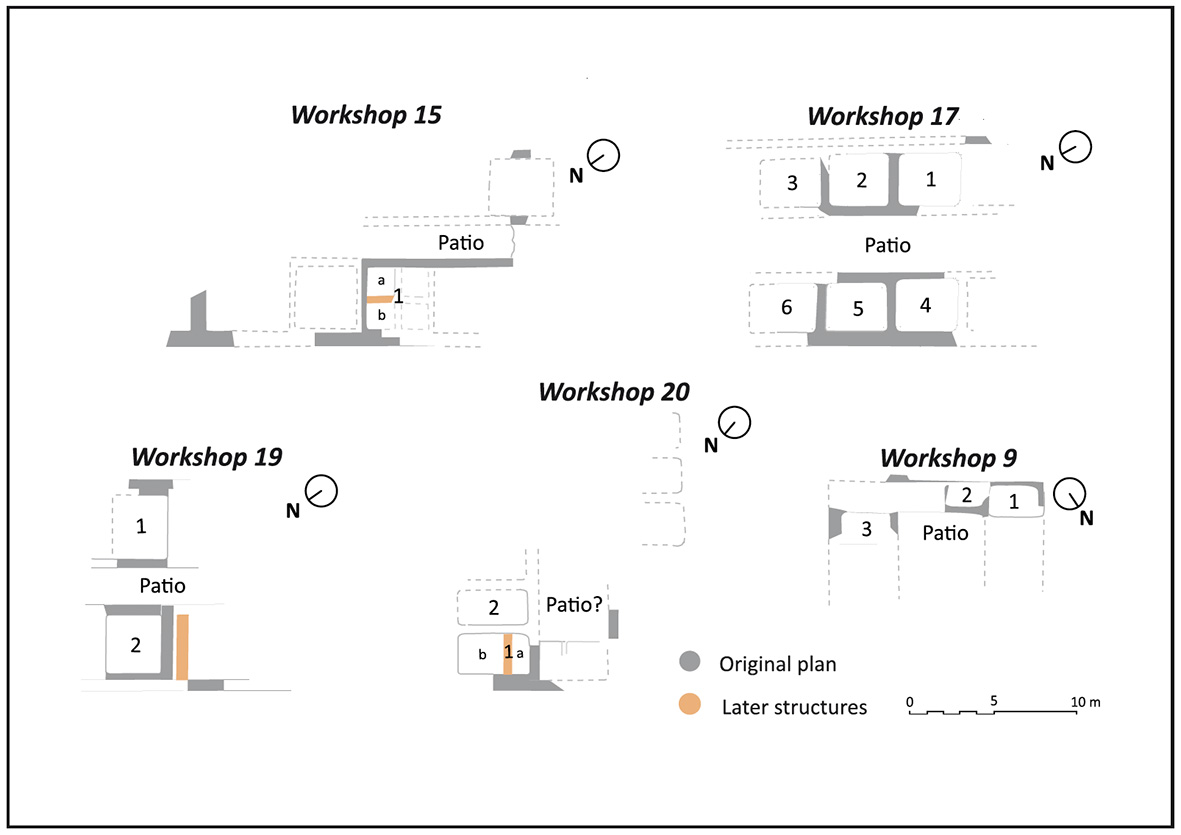

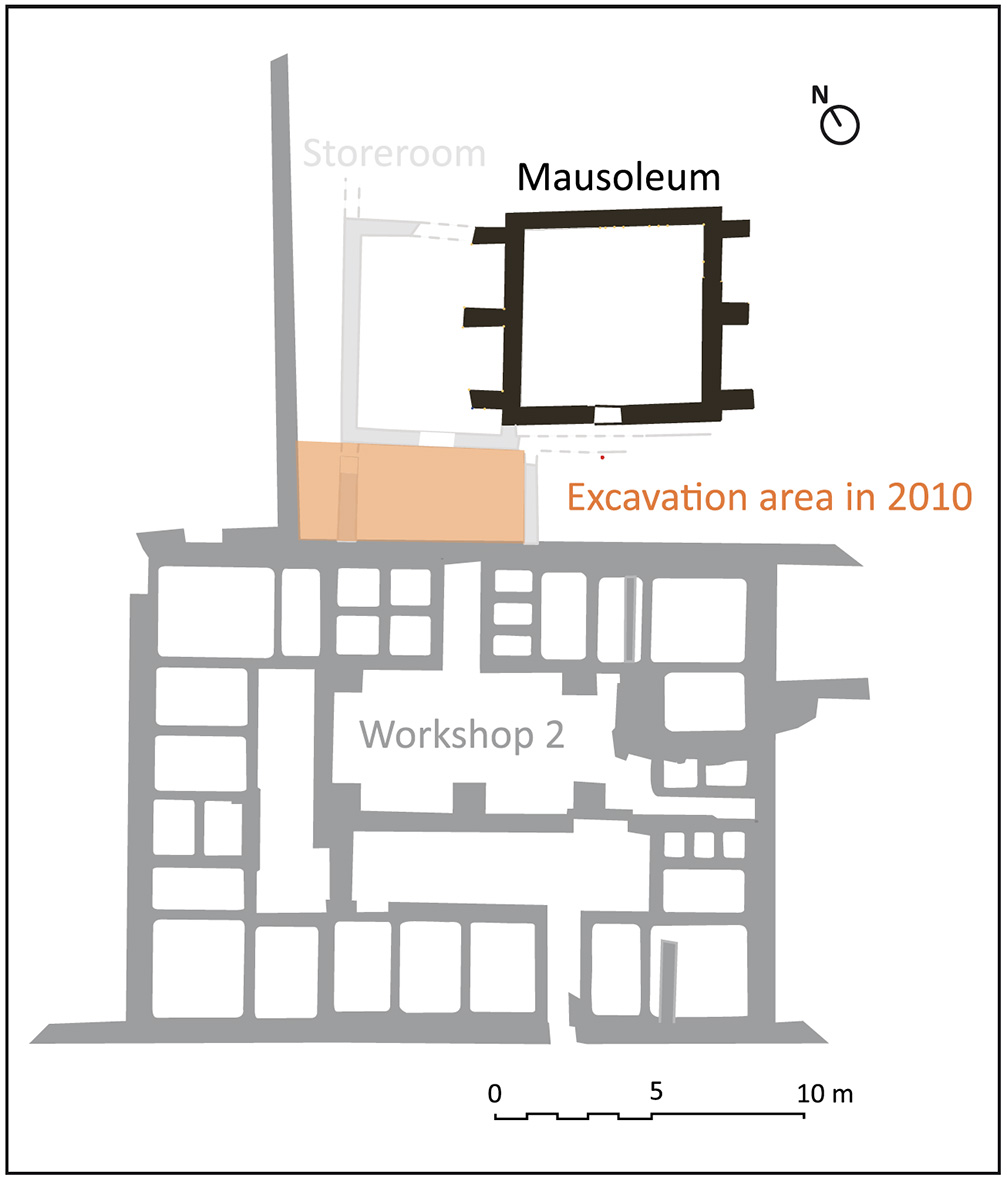

2. Organização do espaço edificado. Estruturas arquitetónicas

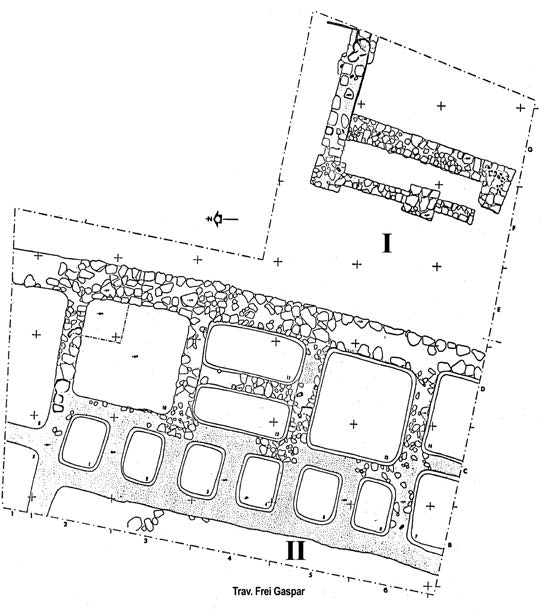

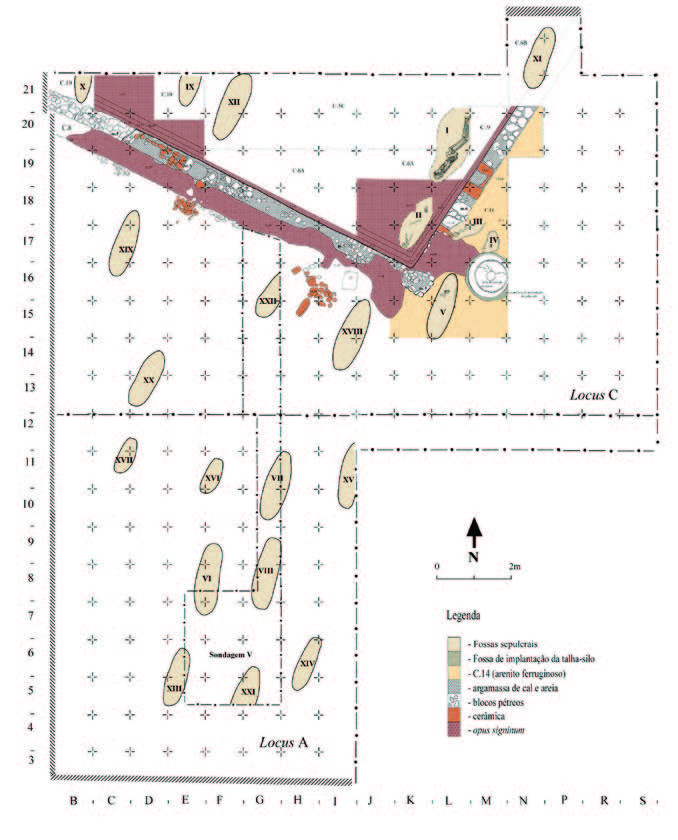

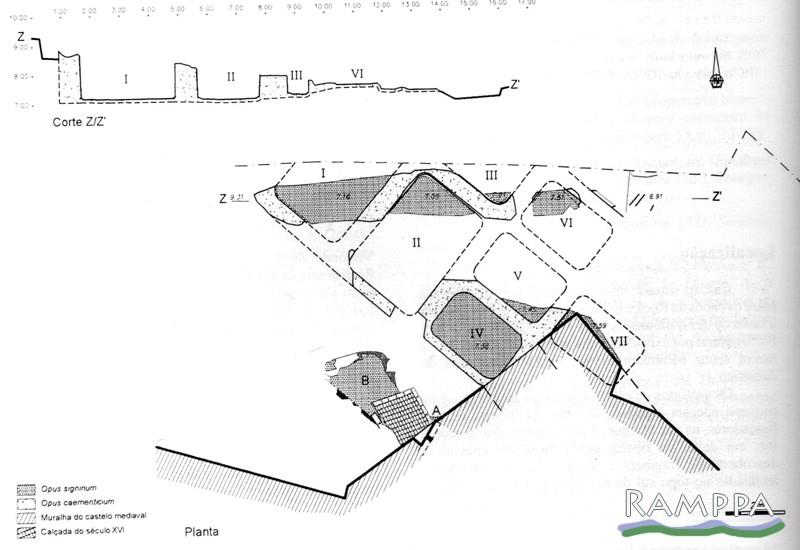

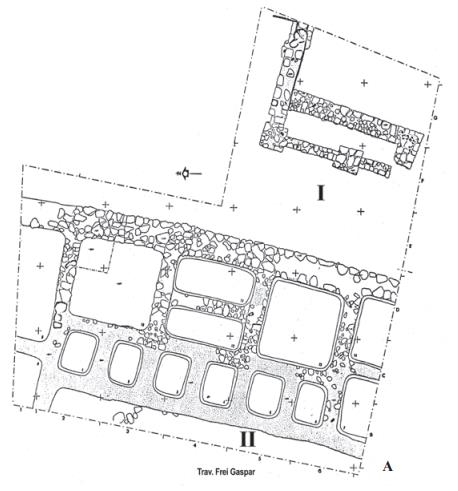

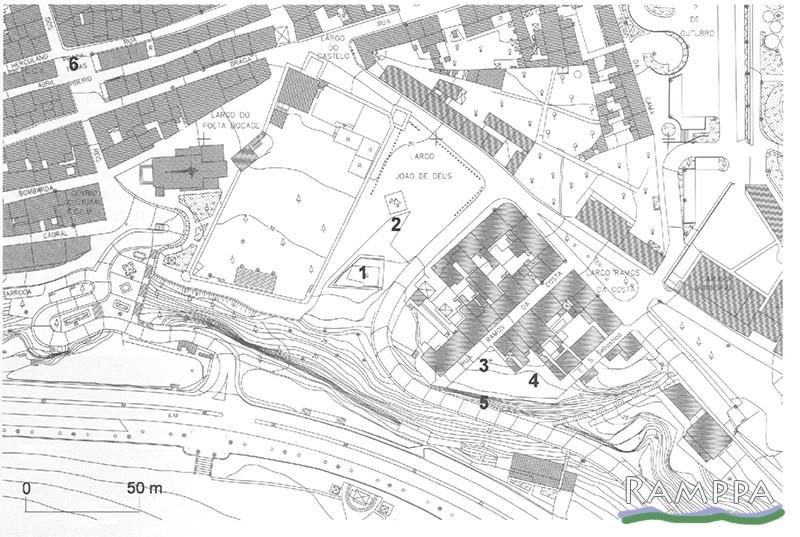

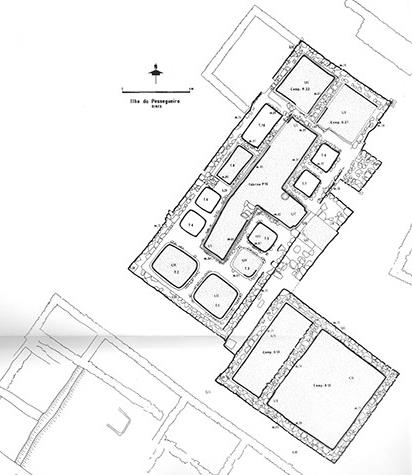

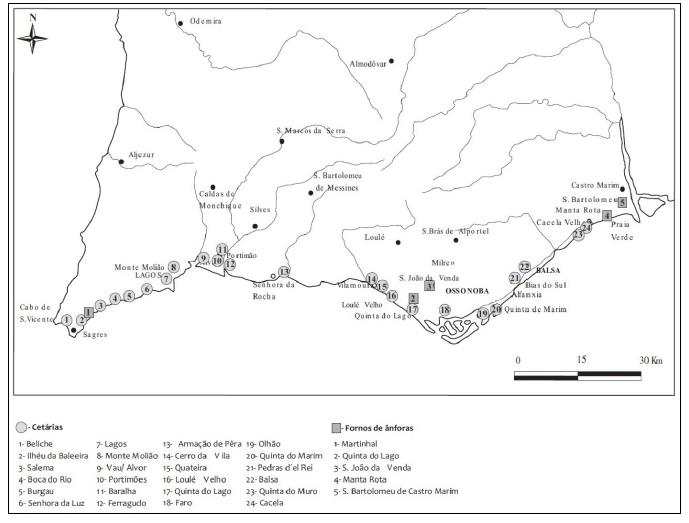

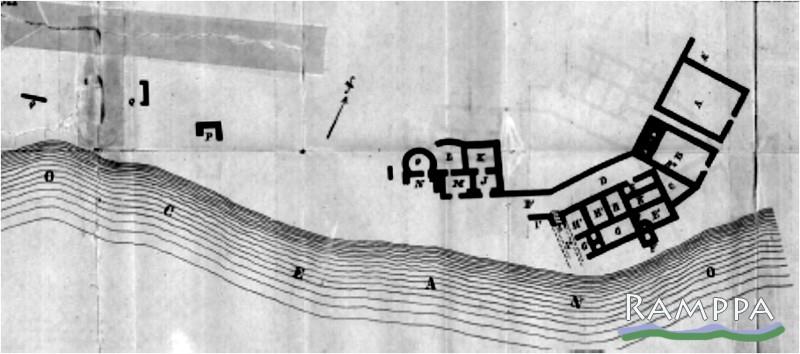

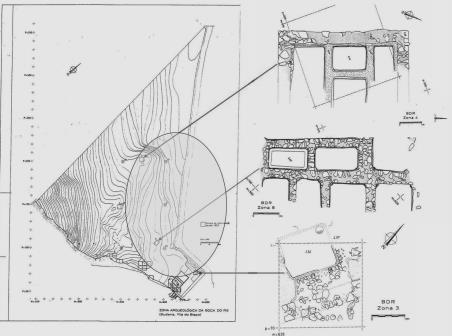

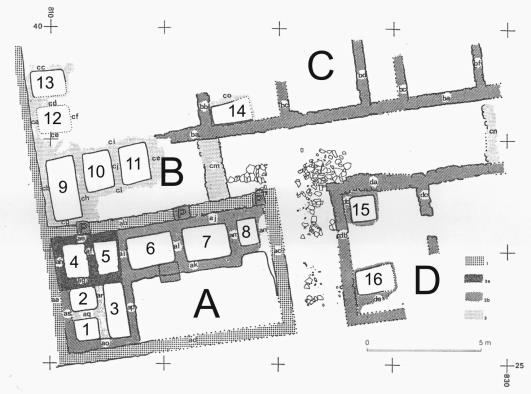

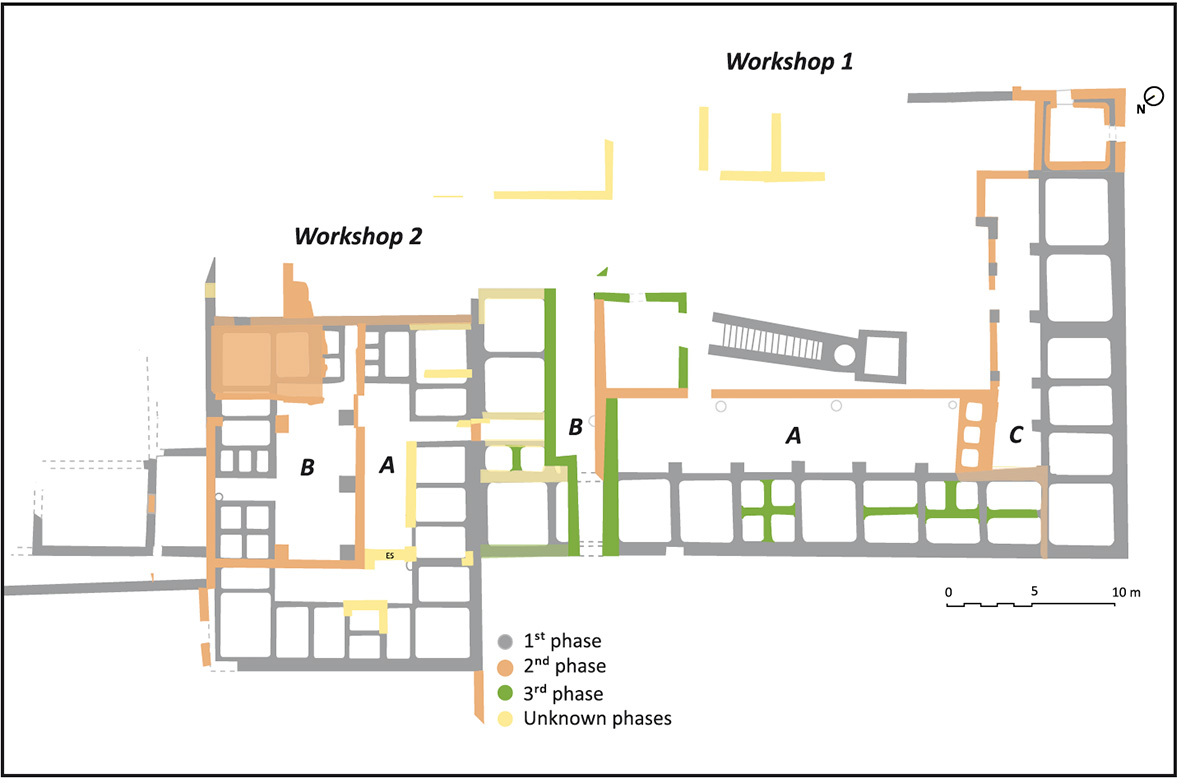

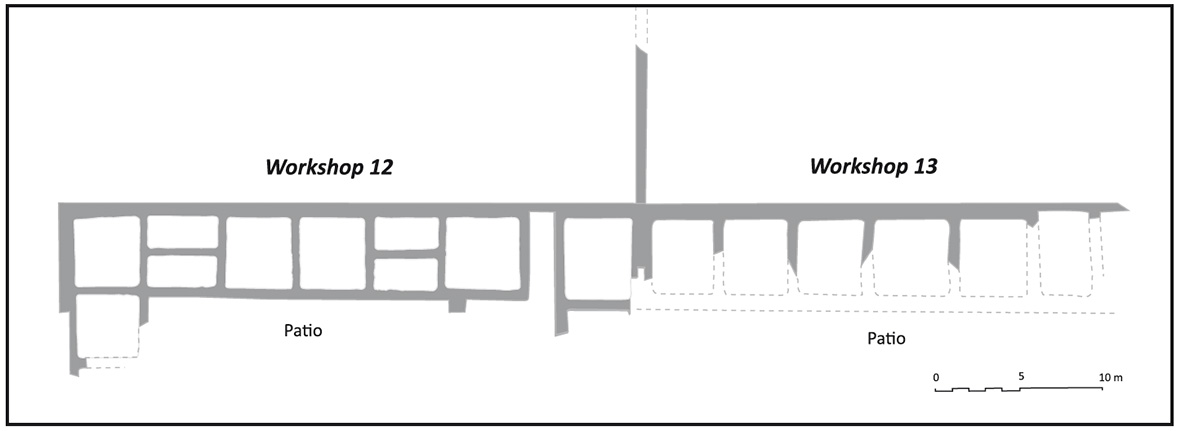

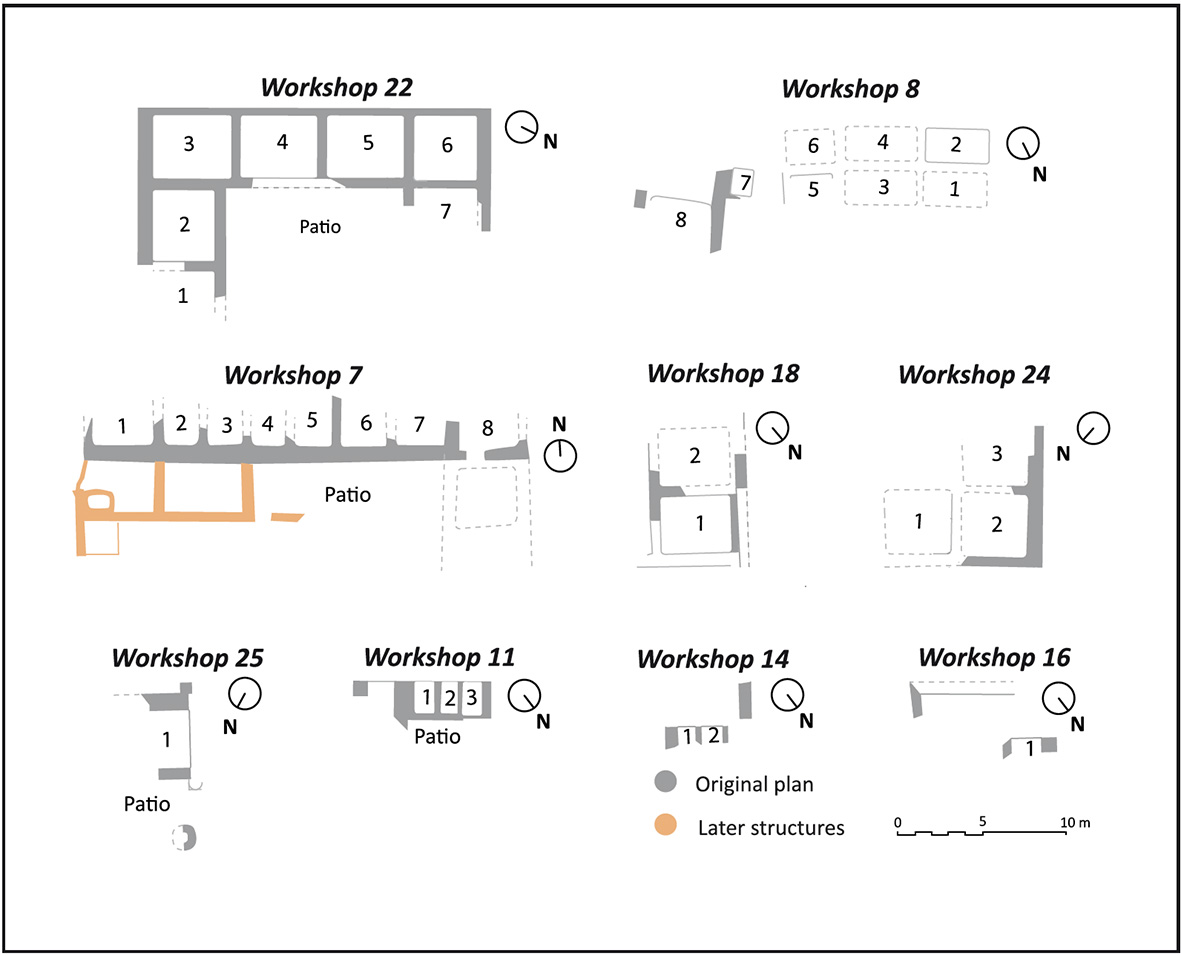

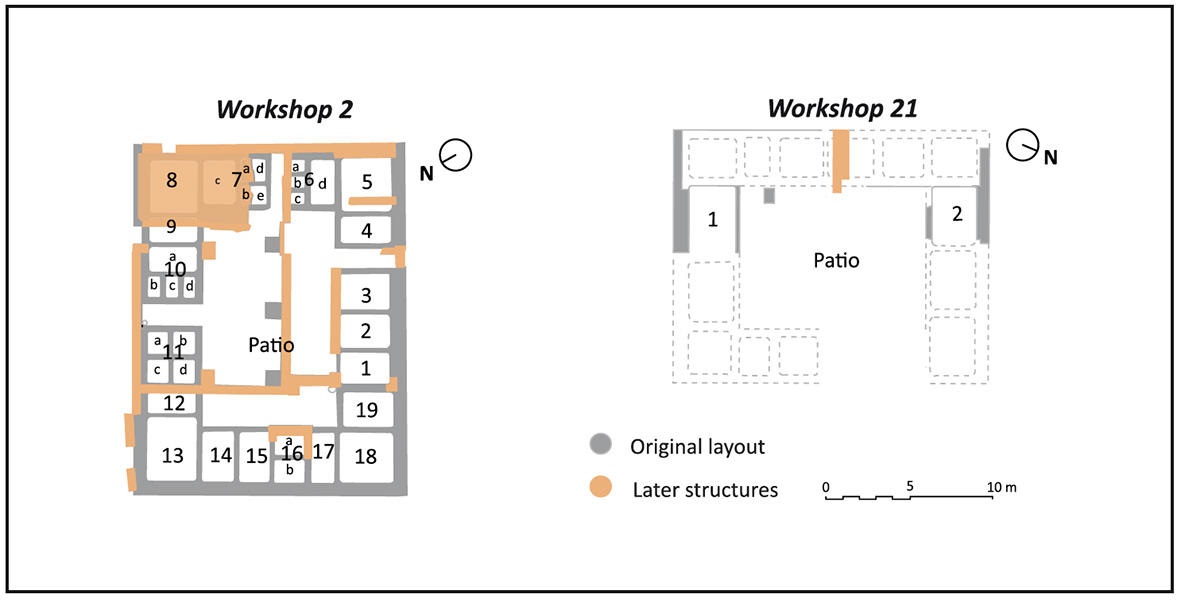

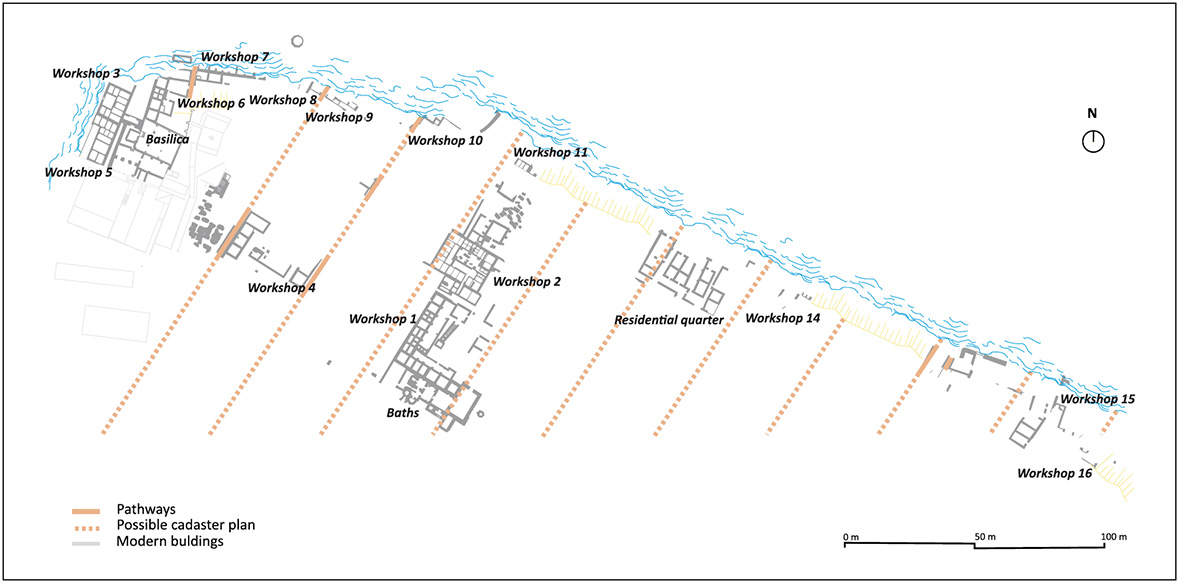

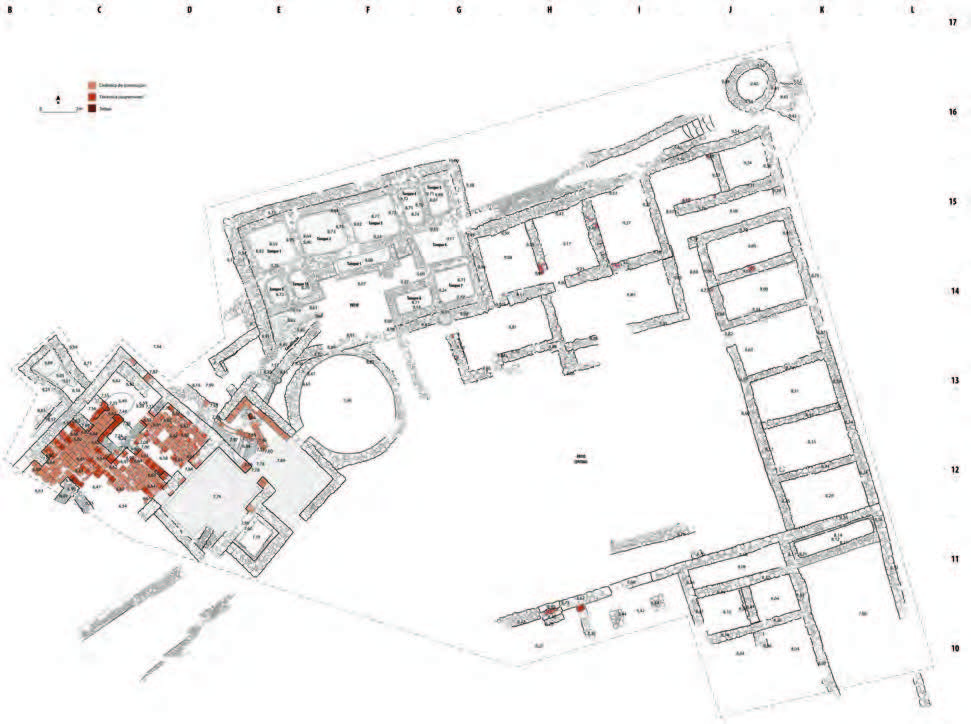

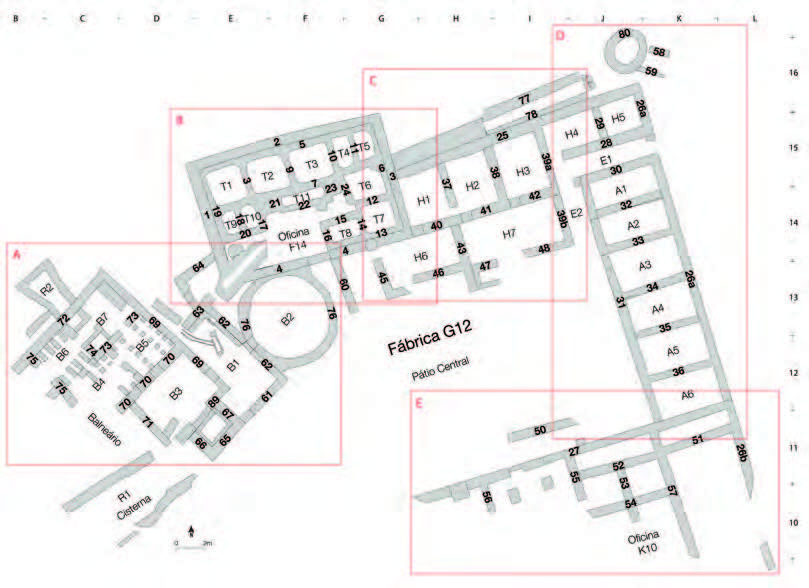

A fábrica de produção de preparados piscícolas do Creiro que as nossas escavações puseram a descoberto será designada por Fábrica G12 (Fig. 4). Durante o Alto Império teria possuído planta retangular com a área estimada de ca. 730 m2. Era limitada a norte pelo muro (m.) 2 (Fig. 5) da Oficina F14 e, imediatamente a leste desta, pelo m. 25, ao longo do qual foi construído o Edifício H, formado por compartimentos (H1-H3, H6 e H7) de planta retangular; a nascente, pelo m. 26a, que representa o limite oriental de fiada de seis compartimentos (A1-A6) que designámos por “Armazéns”; a sul, pelo m. 27, onde se abria a entrada principal que dava acesso direto a um amplo pátio em torno do qual se organizavam as diversas instalações da fábrica.

Fig. 4 – Creiro, 2015. Planta geral da área escavada. Levantamento de Jorge Domingos Costa e Júlio Costa.

Fig. 5 – Creiro, 2015. Planta esquemática da área escavada, com a designação das unidades e elementos arquitetónicos.

Em período indeterminado, o muro que, por hipótese, encerrava a Fábrica G12 a oeste teria sido destruído em grande parte (resta-nos o m. 1 da Oficina F14) para a construção de um balneário, cuja orientação geral difere completamente da das unidades arquitetónicas atrás referidas.

A entrada principal da Fábrica G12 (Figs. 12 e 13), que se abria a meio do m. 27, com 2,35 m de largura, possuía uma soleira constituída por blocos aparelhados, lajiformes e paralelepipédicos, de biocalcarenito, o maior com 0,8 x 0,5 x 0,2 m e o menor com 0,35 x 0,25 x 0,2 m. Esta soleira vencia um desnível de 0,2 m e possuía a largura de 0,8 m. A entrada principal era, exteriormente, enquadrada por dois pilares de secção retangular (0,9 x 0,65 m), rebocados com argamassa de cal e areia, que suportariam um telheiro. Além deste vão, identificámos outros de acesso à Fábrica G12: no mesmo muro (27), 2,9 m para oeste da entrada principal, abria-se um vão com 1,2 m de largura que apresentava soleira provida, no exterior, de três degraus; no m. 26a, próximo do canto NE da fábrica, existiu, na fase inicial de construção, uma entrada com 1,45 m de largura, encerrada em fase tardia.

No exterior da Fábrica G12, identificámos um poço (a NE), um aqueduto (?) e uma cisterna (a SW).

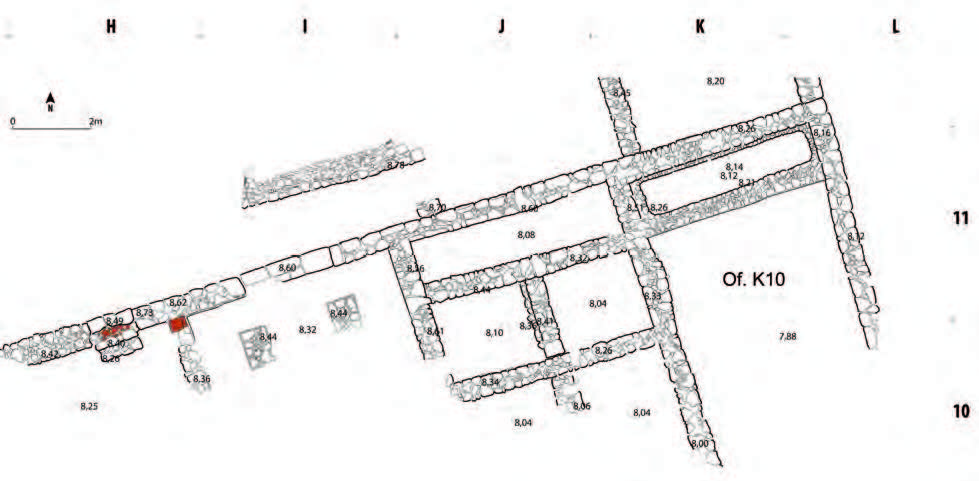

Também no exterior, foi construído (a SE), no canto formado pelo m. 26b com o m. 27 o que, no atual estado da investigação sobre o Creiro, admitimos tratar-se de outra oficina de produção de preparados de peixe que designaremos por Oficina K10 (Fig. 13) e integraria outra fábrica.

Fig. 6 – Creiro, 2015. Vista de nordeste da Oficina F14. Em último plano, a baía do Portinho da Arrábida.

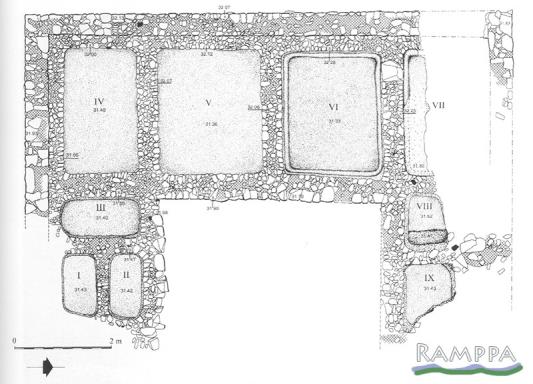

2.1. Oficina F14

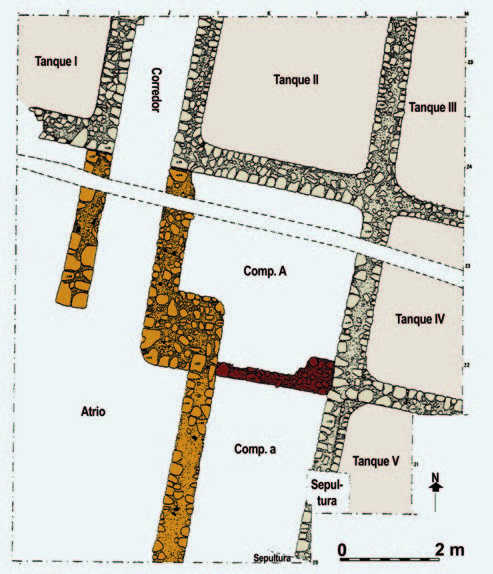

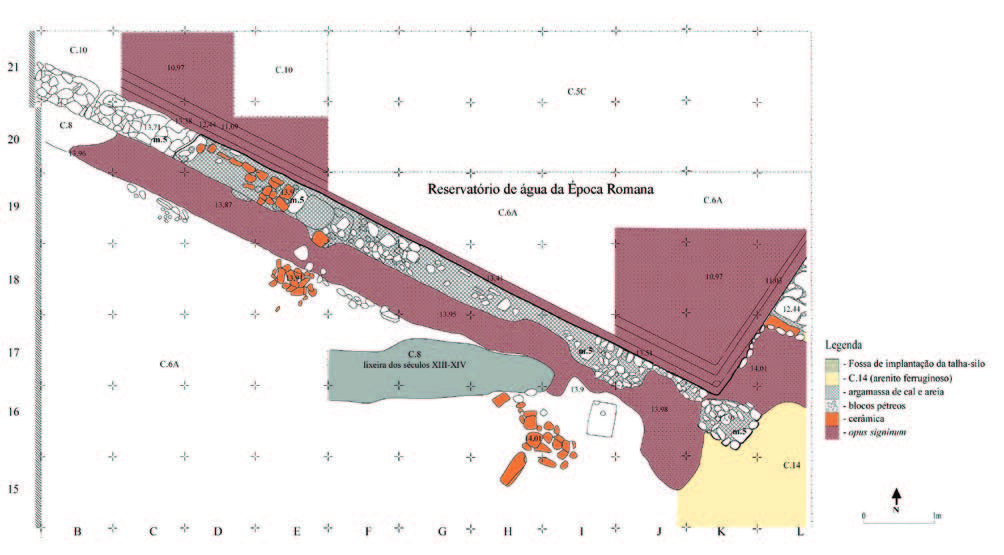

Situada no limite norte da Fábrica G12, a Oficina F14 (Figs. 6 e 7) foi edificada sobre parte de um presumível aqueduto.

A descrição pormenorizada desta oficina foi já publicada (Tavares da Silva & Coelho-Soares, 1987), pelo que aludiremos apenas a alguns aspetos que consideramos mais relevantes.

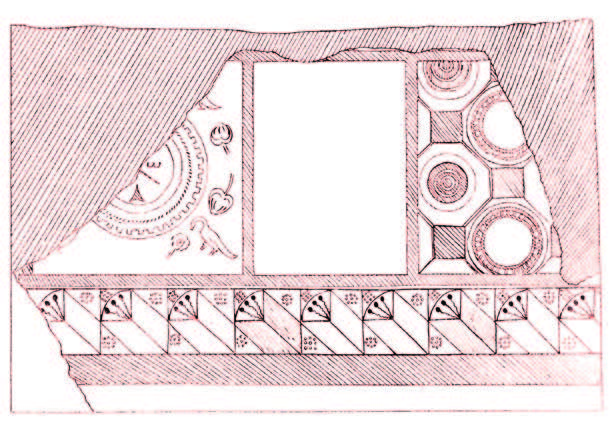

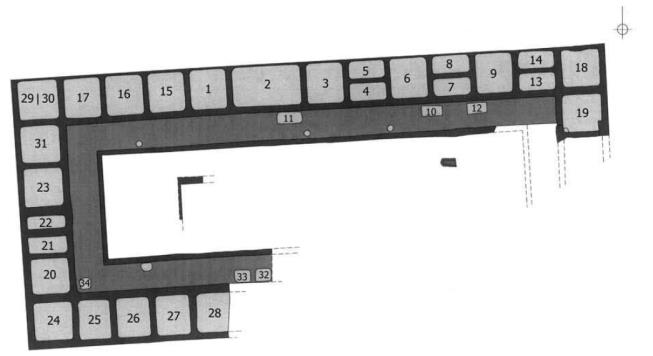

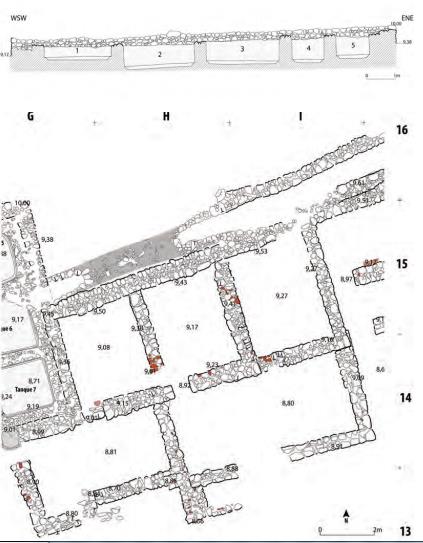

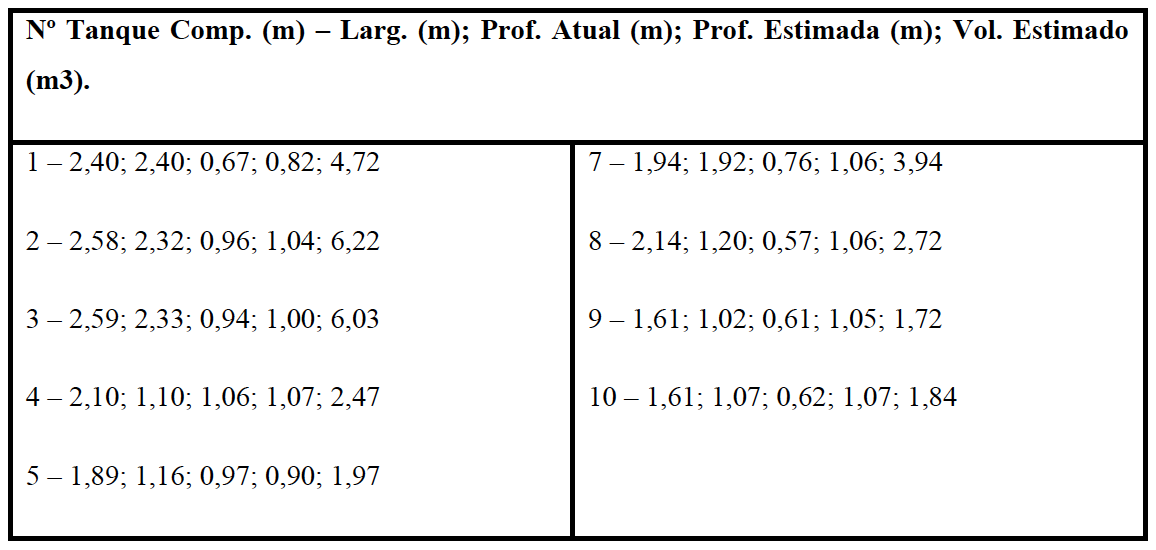

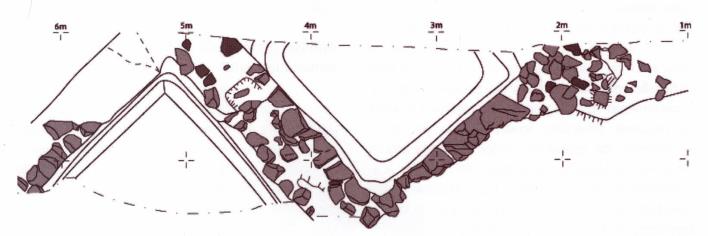

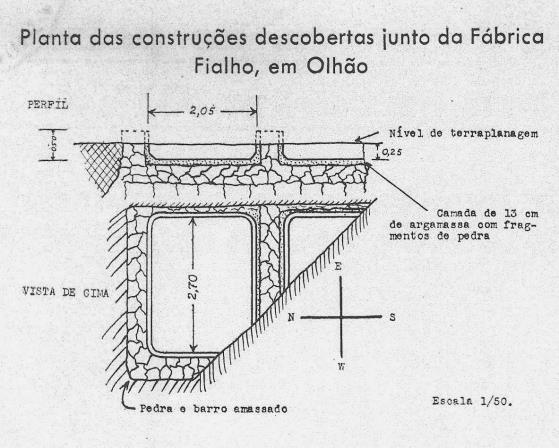

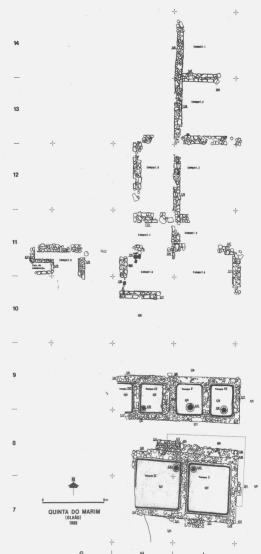

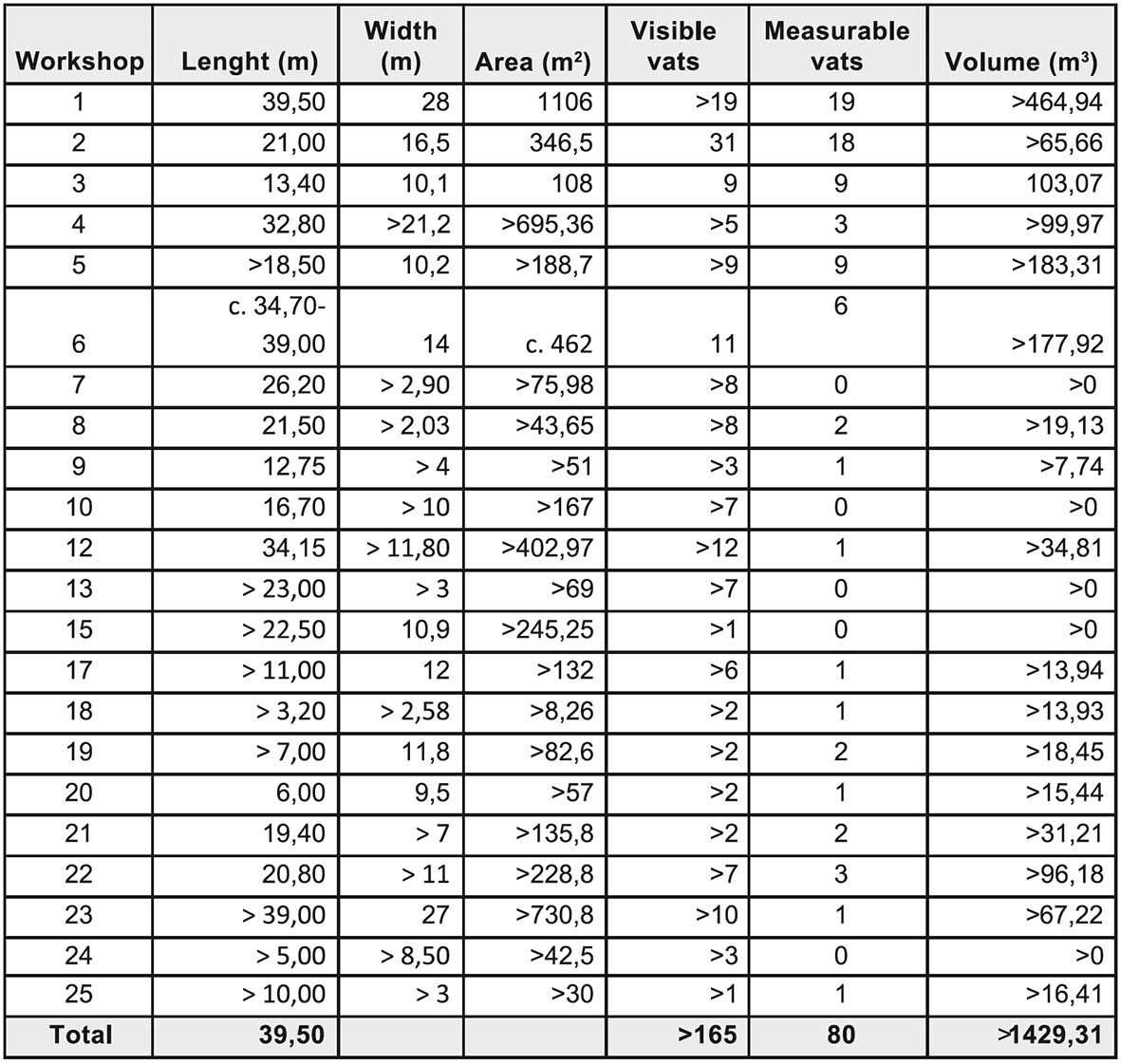

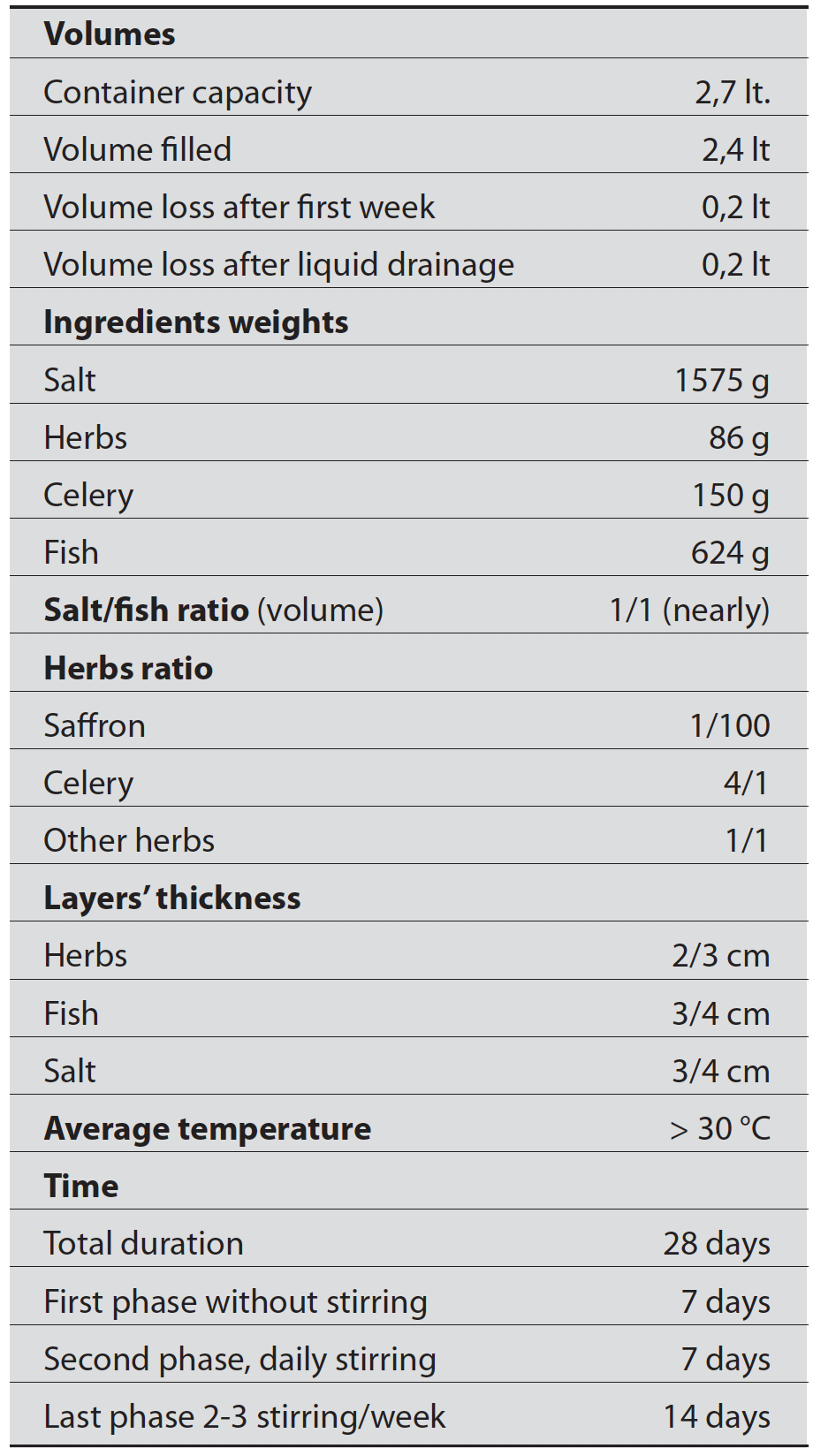

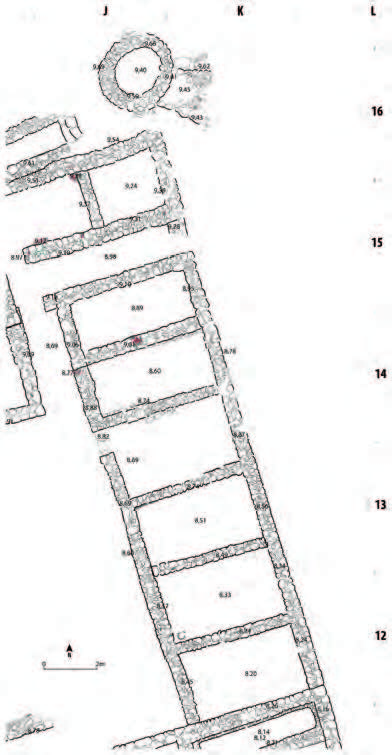

Trata-se de um edifício de planta retangular (13 x 4,8 m), completamente murado, integrando onze tanques e um pátio aberto a sul através de vão com 1,4 m de largura.

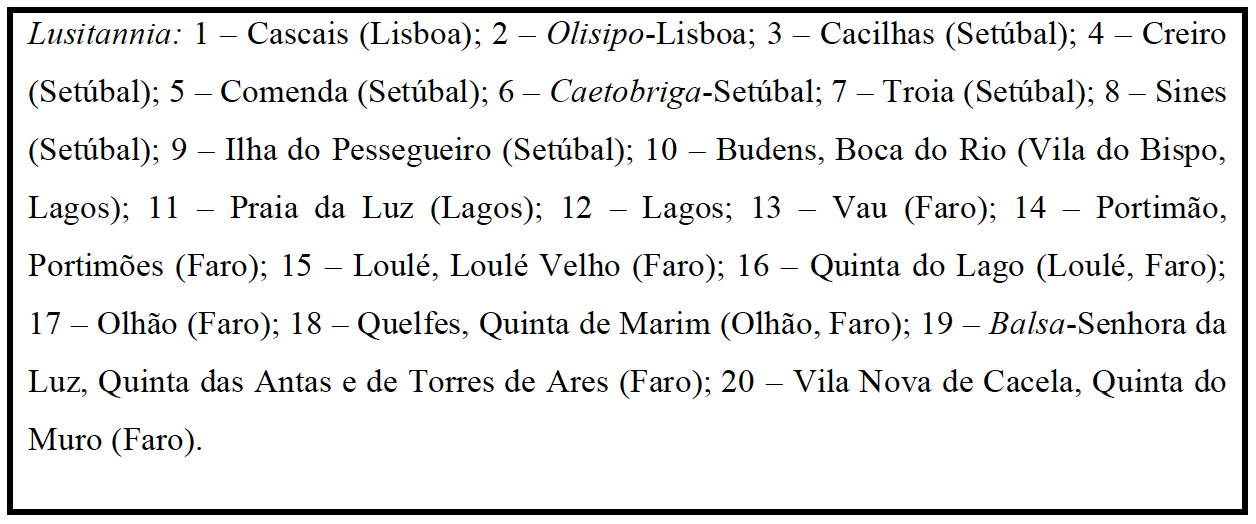

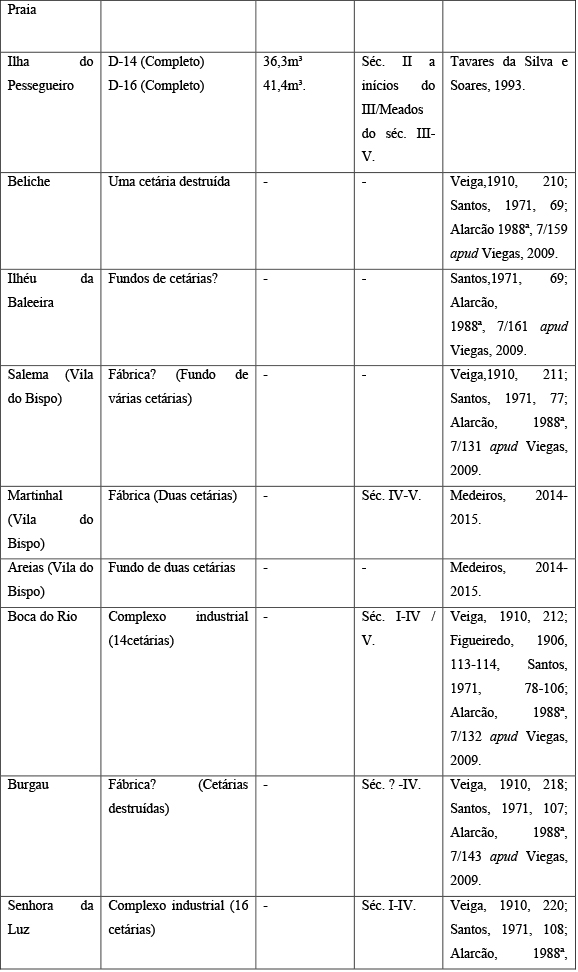

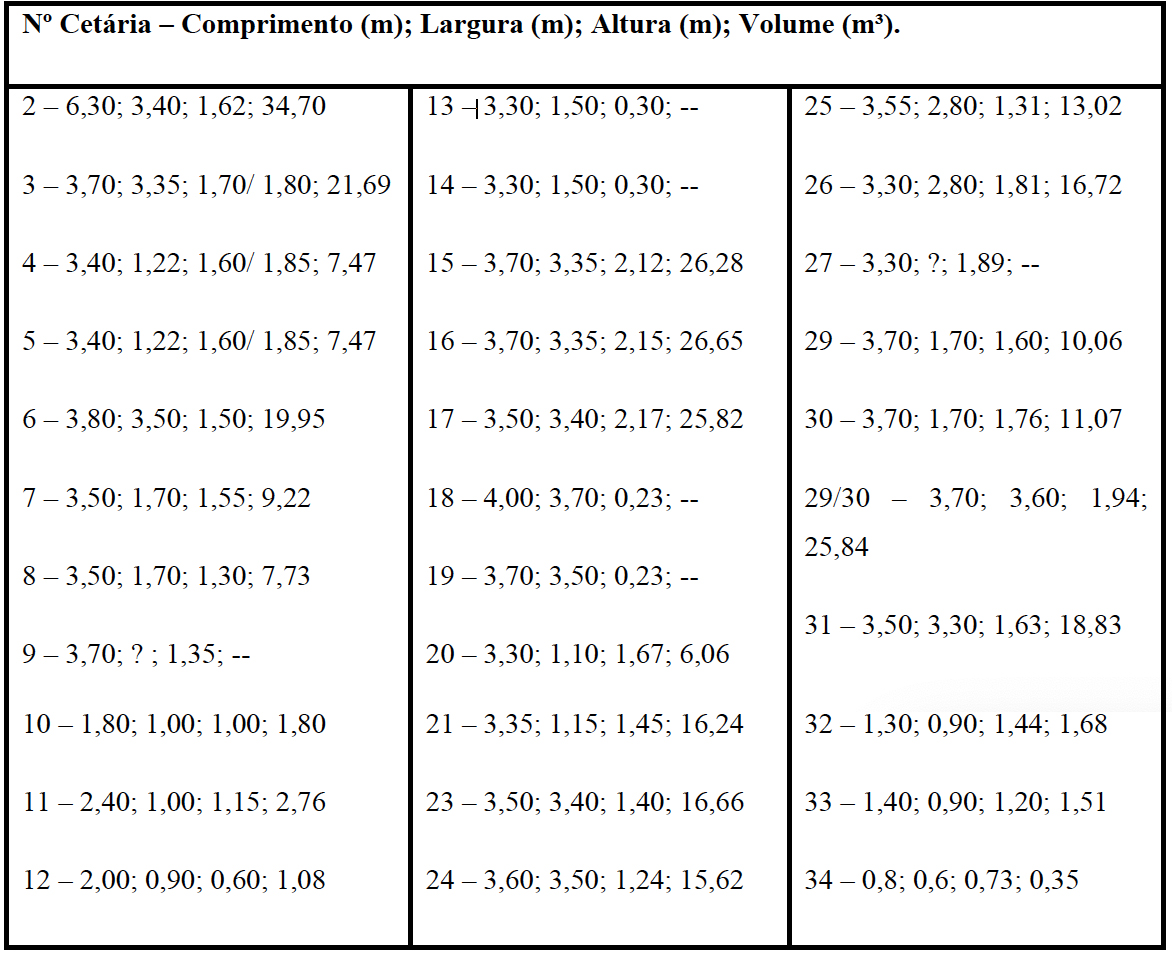

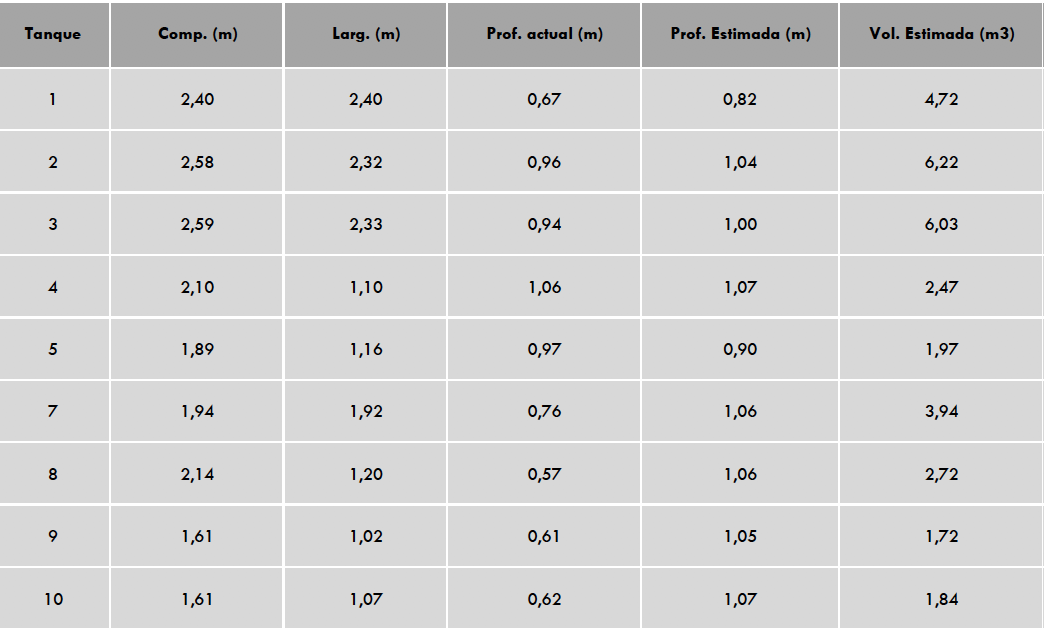

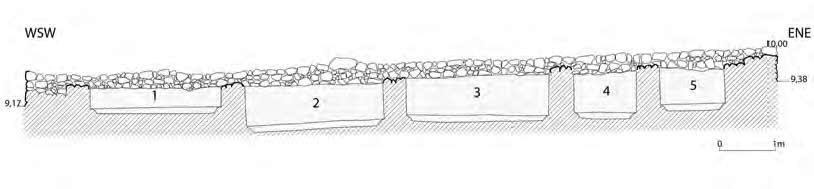

Os tanques distribuem-se por dois grandes grupos morfo-funcionais. O numericamente mais importante é o dos destinados à produção de salgas e/ou molhos de peixe (Tanques 1–5, 7–10), sendo quatro de planta subquadrangular (Tanques 1–3 e 7) e cinco sub-retangulares (Tanques 4, 5, 8, 9 e 10) (Quadro 1). As paredes e o fundo foram revestidos por uma espécie de “opus signinum” desprovido de cerâmica, ou seja, constituído por cal, areia e cascalho anguloso. Internamente, a junção das paredes entre si formam cantos arredondados, de tal modo que o Tanque 10 possui planta quase ovalada. A ligação das paredes com o fundo faz-se através de meia-cana saliente.

O outro grupo morfo-funcional está representado pelos Tanques 6 e 11 que correspondem à 1.ª fase de remodelação da oficina; nestes, o pavimento do pátio da oficina foi reutilizado como fundo; os muros (ms. 22–24) então edificados, também revestidos por argamassa de cal, areia e cascalho anguloso, assentaram sobre o pavimento do pátio e adossaram-se à superfície rebocada das paredes dos tanques de salga, por conseguinte preexistentes.

Os Tanques 6 e 11, o primeiro de planta subquadrangular e o segundo sub-retangular, são menos profundos que os destinados à produção de salga e o seu fundo menos impermeável que o destes; teriam desempenhado funções diferentes, podendo ter sido utilizados como reservatórios de sal.

O pátio apresentava inicialmente planta em S, mas, logo que na 1.ª fase de remodelação o seu braço este foi ocupado pelo Tanque 6, ficou reduzido a uma planta em L. O pavimento é formado por calhaus sub-rolados que chegam a atingir 0,05 m de eixo maior, de calcário, ou, mais raramente, de brecha da Arrábida, argamassados com cal e areia. No braço oeste existe uma depressão em calote, com 0,5 m de diâmetro, revestida por opus signinum rico em fragmentos de cerâmica. Esta estrutura corresponde, por certo, a 2.ª fase de remodelação ocorrida na Fase II do funcionamento da Fábrica G12. Pertencente à mesma fase de remodelação, foi identificada no quadrado G14(g), sobre o topo destruído do muro que limita a Oficina F14 a sul, uma outra estrutura também em calote e igualmente revestida por opus signinum muito rico em cerâmica. A sua atribuição à 2.ª fase de remodelação, Fase II de utilização da fábrica, baseia-se nos factos de ter assentado no topo já muito destruído do muro sul (m. 4) da Oficina F14; de ter, em parte, coberto derrubes do mesmo muro; e de ser revestida por opus signinum muito rico em fragmentos de cerâmica (Tavares da Silva & Coelho-Soares, 1987, pp. 231–232, Fig. 6).

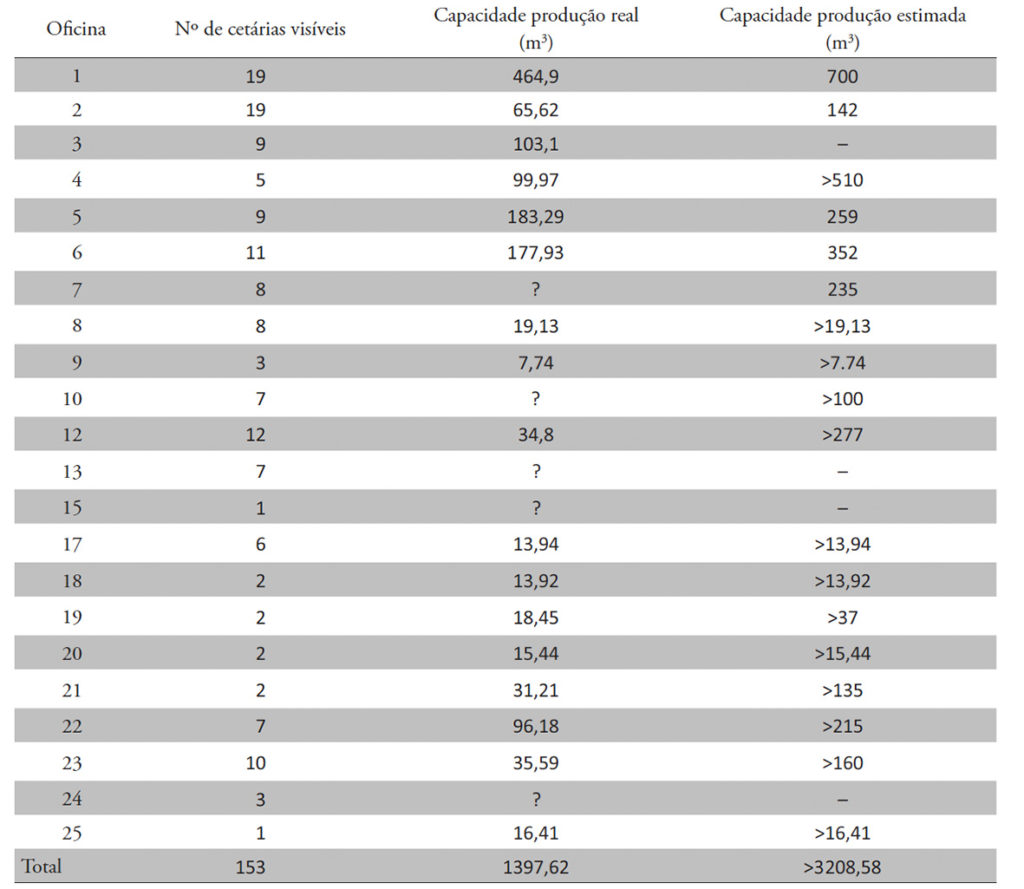

Quadro 1 – Creiro, 2015. Oficina F14. Dimensões dos tanques utilizados na produção de preparados de peixe.

Fig. 7 – Creiro, 2015. Planta da Oficina F14.

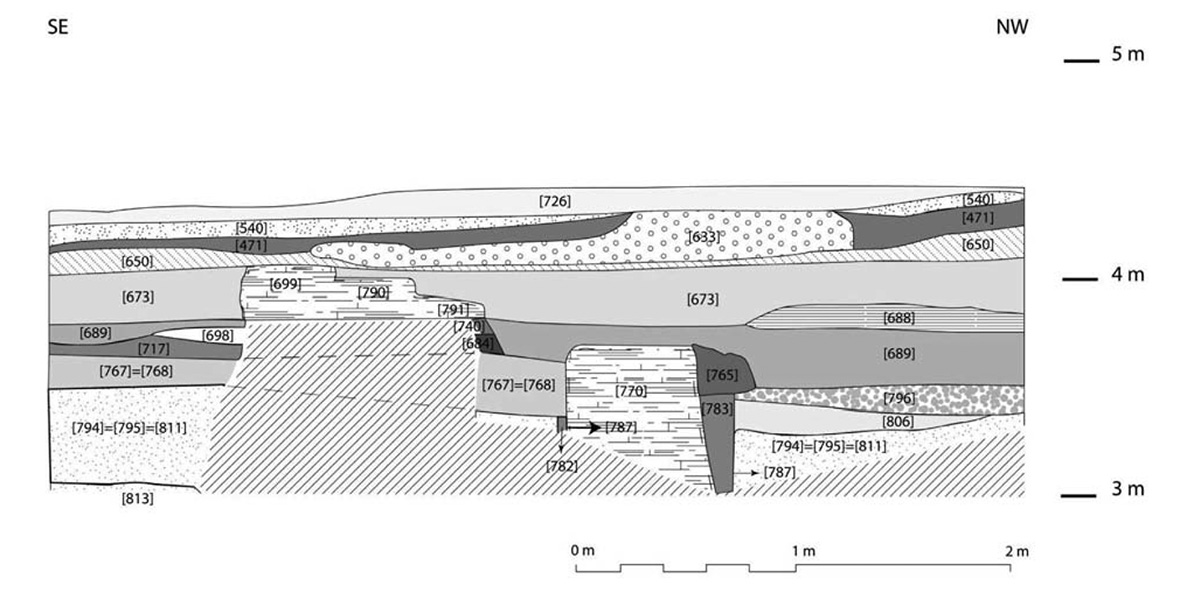

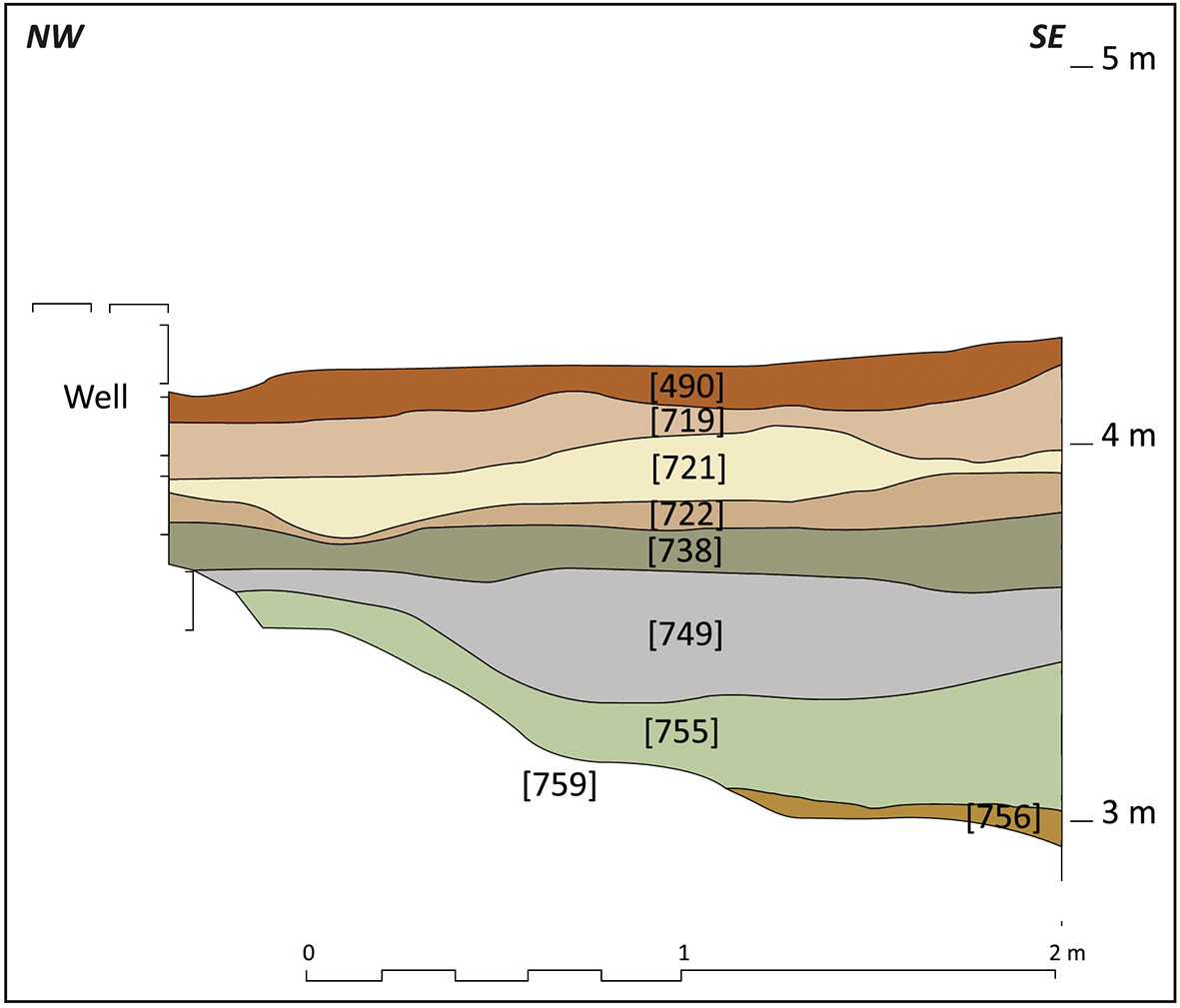

Fig. 8 – Creiro, 2015. Oficina F14. Corte nos Tanques 1 a 5.

Fig. 9 – Creiro, 2015. Planta do Edifício H e de troço de aqueduto (?) situado imediatamente a norte.

2.2. Edifício H

Situada no limite norte da Fábrica G12, a Oficina F14 (Figs. 6 e 7) foi edificada sobre parte de um presumível aqueduto.

A descrição pormenorizada desta oficina foi já publicada (Tavares da Silva & Coelho-Soares, 1987), pelo que aludiremos apenas a alguns aspetos que consideramos mais relevantes.

Trata-se de um edifício de planta retangular (13 x 4,8 m), completamente murado, integrando onze tanques e um pátio aberto a sul através de vão com 1,4 m de largura.

Os tanques distribuem-se por dois grandes grupos morfo-funcionais. O numericamente mais importante é o dos destinados à produção de salgas e/ou molhos de peixe (Tanques 1–5, 7–10), sendo quatro de planta subquadrangular (Tanques 1–3 e 7) e cinco sub-retangulares (Tanques 4, 5, 8, 9 e 10) (Quadro 1). As paredes e o fundo foram revestidos por uma espécie de “opus signinum” desprovido de cerâmica, ou seja, constituído por cal, areia e cascalho anguloso. Internamente, a junção das paredes entre si formam cantos arredondados, de tal modo que o Tanque 10 possui planta quase ovalada. A ligação das paredes com o fundo faz-se através de meia-cana saliente.

O outro grupo morfo-funcional está representado pelos Tanques 6 e 11 que correspondem à 1.ª fase de remodelação da oficina; nestes, o pavimento do pátio da oficina foi reutilizado como fundo; os muros (ms. 22–24) então edificados, também revestidos por argamassa de cal, areia e cascalho anguloso, assentaram sobre o pavimento do pátio e adossaram-se à superfície rebocada das paredes dos tanques de salga, por conseguinte preexistentes.

Os Tanques 6 e 11, o primeiro de planta subquadrangular e o segundo sub-retangular, são menos profundos que os destinados à produção de salga e o seu fundo menos impermeável que o destes; teriam desempenhado funções diferentes, podendo ter sido utilizados como reservatórios de sal.

O pátio apresentava inicialmente planta em S, mas, logo que na 1.ª fase de remodelação o seu braço este foi ocupado pelo Tanque 6, ficou reduzido a uma planta em L. O pavimento é formado por calhaus sub-rolados que chegam a atingir 0,05 m de eixo maior, de calcário, ou, mais raramente, de brecha da Arrábida, argamassados com cal e areia. No braço oeste existe uma depressão em calote, com 0,5 m de diâmetro, revestida por opus signinum rico em fragmentos de cerâmica. Esta estrutura corresponde, por certo, a 2.ª fase de remodelação ocorrida na Fase II do funcionamento da Fábrica G12. Pertencente à mesma fase de remodelação, foi identificada no quadrado G14(g), sobre o topo destruído do muro que limita a Oficina F14 a sul, uma outra estrutura também em calote e igualmente revestida por opus signinum muito rico em cerâmica. A sua atribuição à 2.ª fase de remodelação, Fase II de utilização da fábrica, baseia-se nos factos de ter assentado no topo já muito destruído do muro sul (m. 4) da Oficina F14; de ter, em parte, coberto derrubes do mesmo muro; e de ser revestida por opus signinum muito rico em fragmentos de cerâmica (Tavares da Silva & Coelho-Soares, 1987, pp. 231–232, Fig. 6).

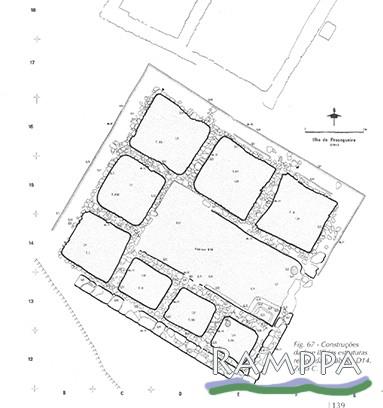

2.3. “Armazéns”

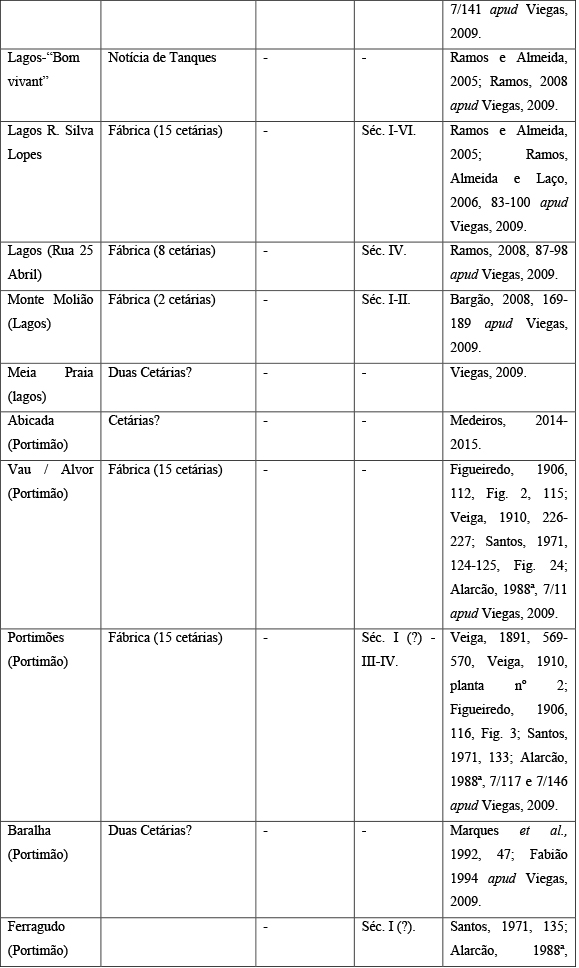

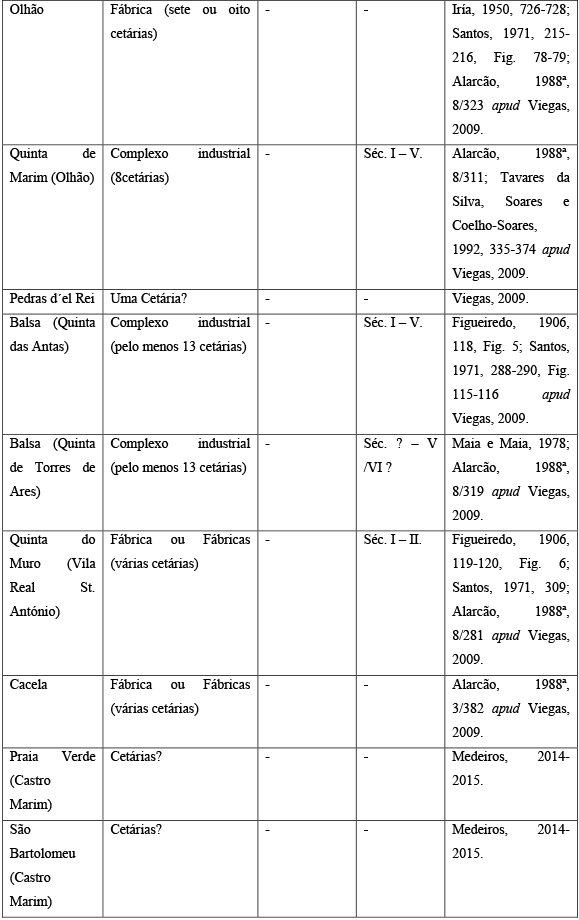

Os seis compartimentos (A1-A6) que designámos por “Armazéns” (Figs. 10 e 11) possuem planta retangular e dimensões muito semelhantes entre si: o comprimento oscila entre 4,3m e 4,6 m e a largura entre 1,9 m e 2,6 m. Este conjunto arquitetónico é limitado a nascente pelo m. 26a (0,55 m de espessura), cuja extremidade sul se adossou ao m. 27 e cujo prolongamento para sul é o m. 26b, muros que pertencem à Oficina K10; a sul, pelo m. 27 (0,55 m de espessura); a oeste pelo m. 31 (0,55 m de espessura) e a norte pelo m. 30 (0,55 m de espessura). Os ms. 26a, 30, 31 bem como os que separam os compartimentos oferecem aparelho idêntico ao dos muros do Edifício H e diferente do dos ms. 26b e 27 (da Oficina K10), cujos paramentos são constituídos por blocos de maiores dimensões semi-aparelhados e, em geral, sem blocos mais pequenos entre eles.

Os “armazéns” comunicam diretamente com o pátio da Fábrica G12 através de vãos abertos no m. 31.

Somente o “Armazém” 2 foi objeto de escavação em profundidade, verificando-se que o que resta das suas paredes conserva uma altura compreendida entre 0,10 m (m. 31) e 0,5 m (m. 26a). O pavimento era constituído por camada (ca. 0,05 m de espessura) de blocos com ca. 0,05 m de dimensão máxima ligados por argila.

O topo do edifício dos “armazéns” separava-se dos Compartimentos H4 (3,6 m x 2,5 m) e H5 (2,4 m x 2,15 m), construídos ao longo do m. 25, por um corredor (1,5 m de largura) de orientação E-W, que, numa primeira fase, abria para o exterior da Fábrica G12 por vão (1,5 m de largura) existente no m. 26a. Este vão foi encerrado em época tardia. O corredor infletia ortogonalmente para sul no Q. I-J/15, indo desembocar no pátio da Fábrica G12.

Fig. 12 – Creiro, 2015.

Entrada da Fábrica G12, vista de sul:

1– Soleira;

2 – Base de pilares que suportariam um telheiro;

3 – Pátio central.

Fig. 10 – Creiro, 2015. Aspeto da Fábrica G12. Fotografia obtida de sudeste. 1 – Pátio central; 2 – “armazéns”.

Fig. 11 – Creiro, 2015. Planta do poço e da área dos “armazéns”.

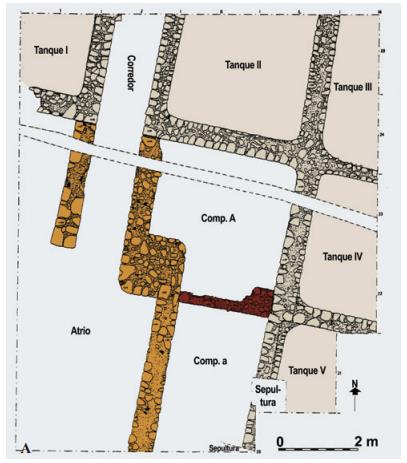

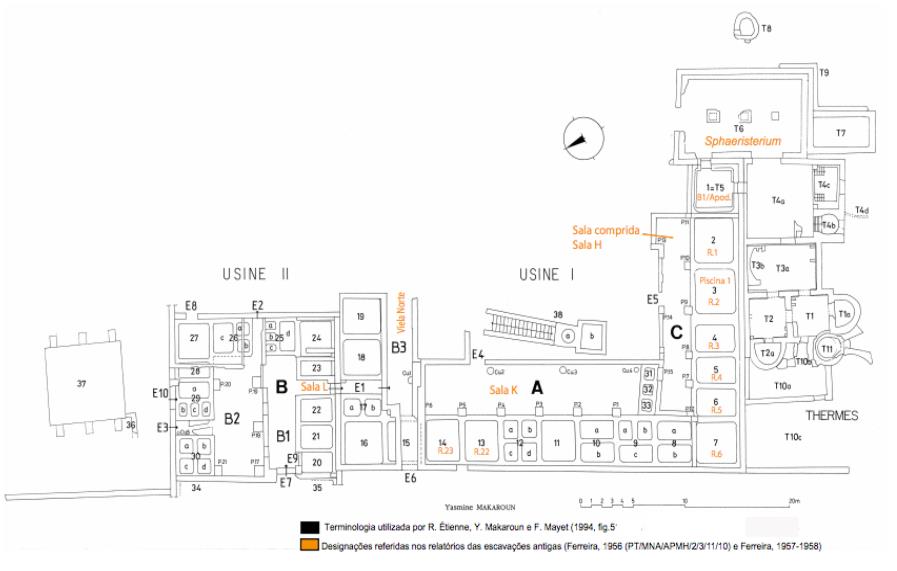

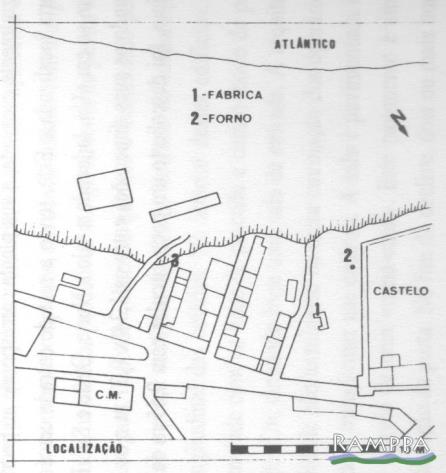

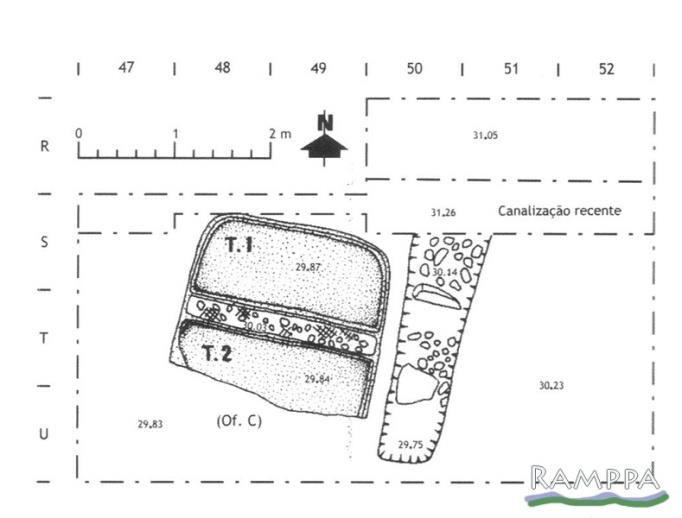

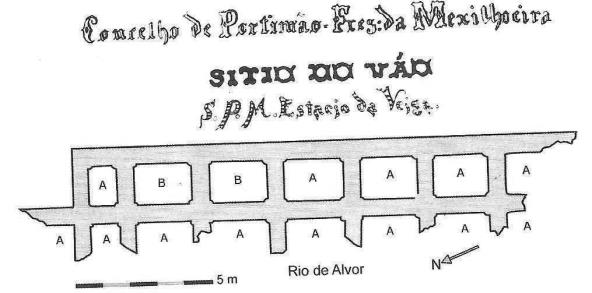

2.4. Oficina K10

A Oficina K10 (Fig. 13), muito incompletamente escavada em área, e sem qualquer intervenção arqueológica em profundidade, integraria uma outra fábrica de produção de preparados de peixe, cuja construção foi anterior à da Fábrica

G12, pois, como vimos anteriormente, além das diferenças de aparelho, a extremidade sul do m. 26a (pertencente à Fábrica G12) adossou-se ao m. 27. Este muro tornou-se comum a ambas as fábricas quando da construção da G12. A Oficina K10 é limitada a norte pelo m. 27, a este pelo m. 26b e a oeste pelo m. 55; o muro sul não foi ainda posto a descoberto.

Organizar-se-ia a partir de um pátio limitado a este pelo m. 26b e possuía tanques subquadrangulares (2,4 x 2,1 m), e retangulares, compridos e estreitos (5,3 x 1,2 m e 4,9 x 1,2 m).

Fig. 13 – Creiro, 2015. Planta da área da entrada da Fábrica G12 e da Oficina K10.

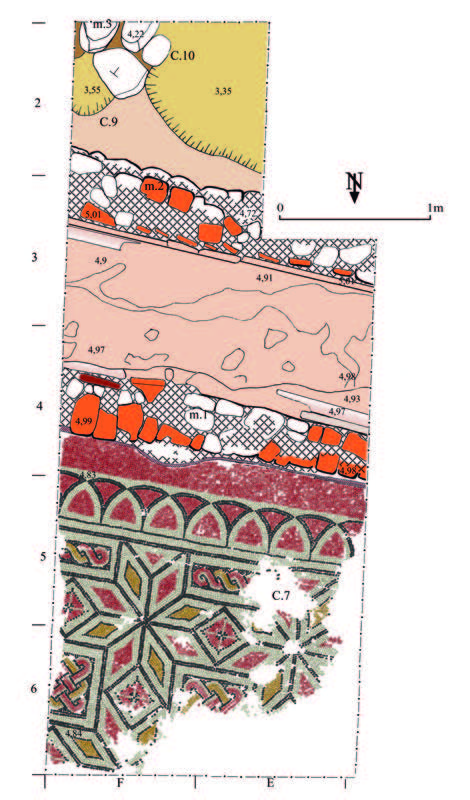

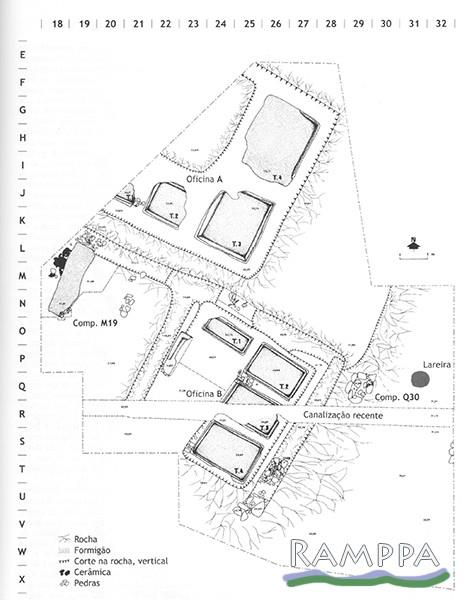

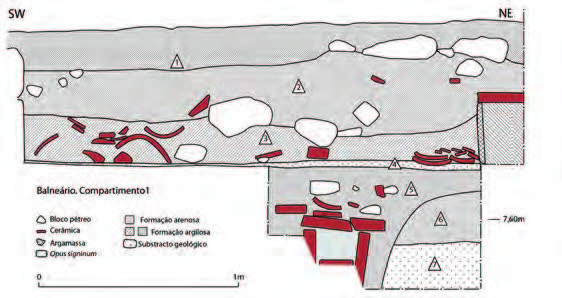

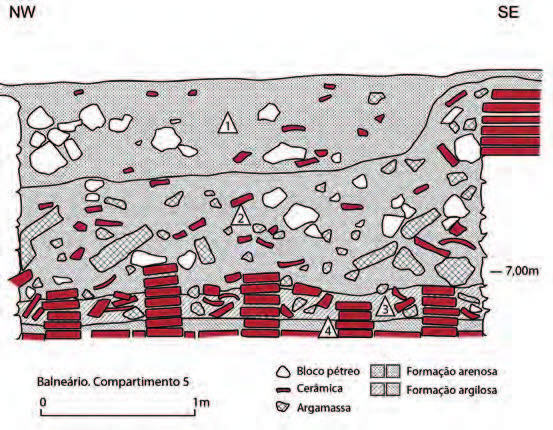

2.5. Balneário

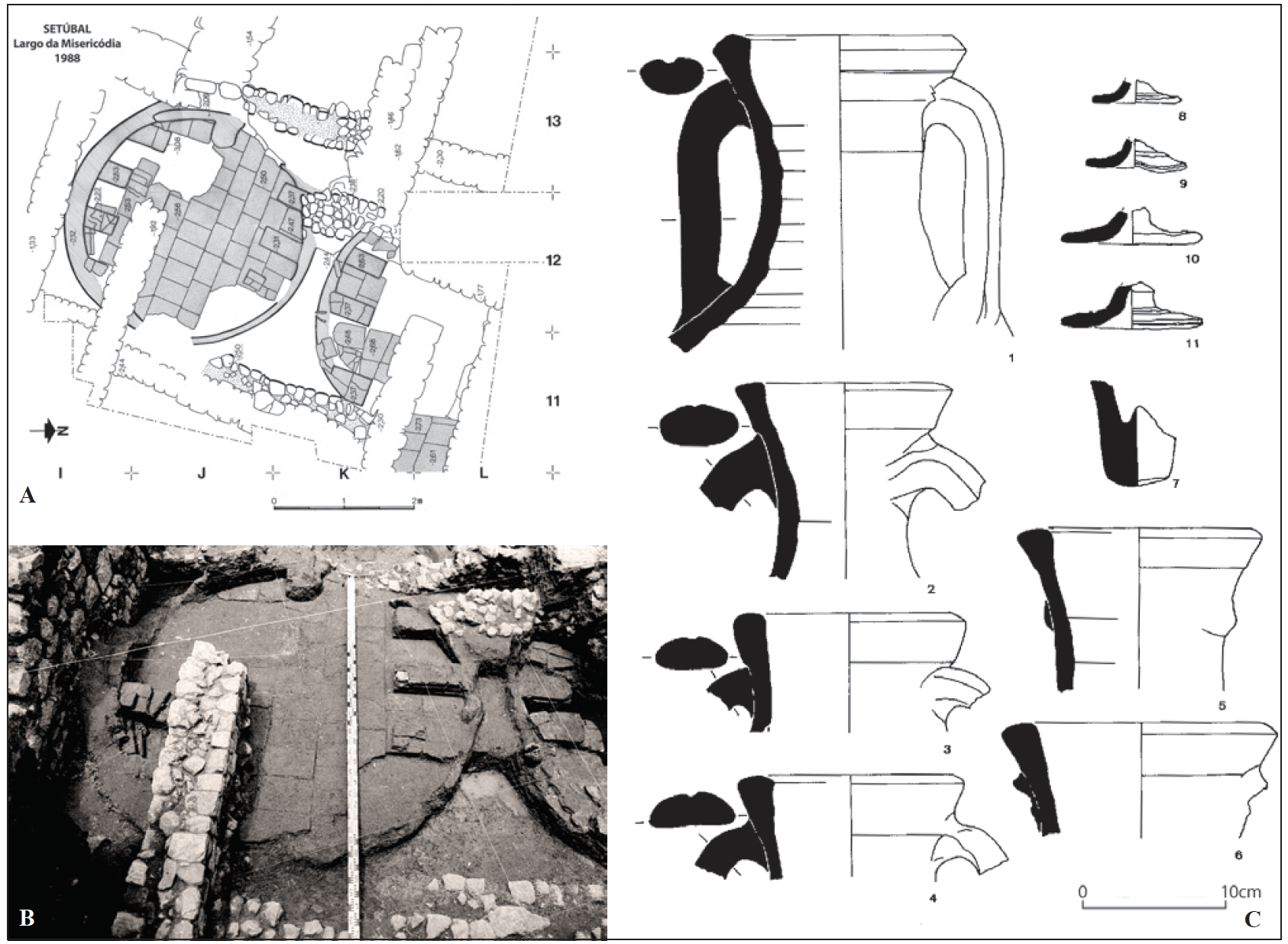

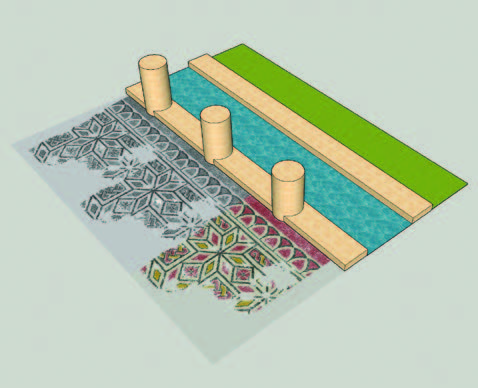

A planta do balneário (Fig. 14) apresenta-se incompleta: encontra-se destruído a sul do hipocaustum, em resultado da erosão e da implantação recente de construções clandestinas. Compreende um vestíbulo/apodyterium (B1), uma sala de planta circular (B2), que poderia funcionar igualmente como apodyterium; um frigidarium (B3) com tina forrada a mármore; três compartimentos aquecidos providos de hipocaustum (B4, B5 e B6) e compartimento de apoio à fornalha (B7).

Os muros do balneário, incluindo os do hipocaustum (com excepção dos do Compartimento B2) oferecem aparelho que obedece ao mesmo modelo: blocos pétreos semi-aparelhados, paramentos regulares e argamassa de cal e areia.

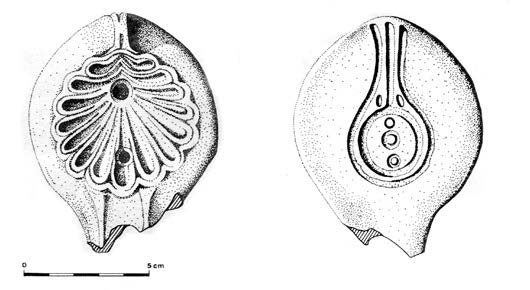

O vestíbulo (B1) é uma comprida e estreita sala de planta em L (6,6 x 2,6/3,6 m), de orientação NW-SE que comunica com o exterior através de um vão aberto na sua parede SE (m. 61). É pavimentado a opus signinum pouco consistente e rico em fragmentos de cerâmica. Adossado às paredes NE (m. 62) e NW (m. 63) existe um banco constituído por taipa forrada superiormente por tijoleiras e, lateralmente, por reboco de cal e areia.

Junto do muro SE (m. 61) surgiu, sobre o pavimento, uma acumulação de pequenos (20 x 25 x 20 mm) fragmentos de cerâmica de construção que se destinariam à preparação de opus signinum.

O vestíbulo comunica a NE com o Compartimento B2, talvez utilizado também como apodyterium, através de um vão com 0,1m de largura, provido de soleira de calcário bem aparelhado e com orifício para encaixe do gonzo da porta. Esta sala tem planta circular (5,4 m de diâmetro interno); a parede que a limita é formada por blocos de calcário mal aparelhados ligados por argila e revestida internamente por reboco de cal e areia; o pavimento é de opus signinum rico em fragmentos de cerâmica.

A partir do vestíbulo tem-se ainda acesso ao frigidarium (B3) através de vão (0,85 m de largura) aberto no m. 69. Este compartimento, com 4,8 m por 3,6 m, possui pavimento de opus signinum com fragmentos de cerâmica de reduzidas dimensões. Na base das paredes, no contacto com o pavimento, existe meia-cana saliente de opus signinum. No lado SE tinha-se acesso, através de dois degraus, a uma tina de planta retangular (1,5 x 1,75 m, internamente) revestida por placas de mármore assentes sobre camada de argamassa que, por sua vez, cobre um revestimento de opus signinum rico em fragmentos de cerâmica. Estão bem patentes duas fases de construção. Assim, os seus muros SE (m. 65) e SW (m. 66) apresentam a seguinte estrutura (do exterior para o interior da tina): muros primitivos, com espessuras de 0,6 m, constituídos por blocos de calcário mal aparelhados ligados por argamassa de cal e areia; reboco de cal e areia com 15 mm de espessura que revestia esses muros; blocos de calcário não aparelhados e ligados por argamassa (espessura 0,13 m); revestimento de opus signinum (0,04 m de espessura), contendo numerosos fragmentos de cerâmica; camada de argamassa sobre a qual assentaram as placas de mármore que, na última fase, revestiram o interior da tina.

Fig. 14 – Creiro, 2015. Planta do Balneário.

Fig. 15 – Creiro, 2015. Balneário. Aspeto do hipocaustum (Compartimento B5). Fotografia obtida de noroeste, a partir do interior do Compartimento B7 (sala de apoio à fornalha).

O frigidarium comunica, por dois vãos abertos na sua parede NW (m. 70), com a zona aquecida do balneário, de que restam três salas (B4, B5 e B6). Estas abrangiam a área total de 34 m2 e reduzem-se ao hipocaustum (Fig. 15), que possuía pavimento de tijoleira. As suspensurae, já desaparecidas, eram suportadas, no Compartimento B5, por pilares de tijolo, de secção retangular (0,35 x 0,20 m) e quadrangular (0,20 m de lado), organizados em cinco fiadas de orientação NE-SW com quatro pilares cada uma; e nos Compartimentos B4 e B6 por estruturas, também de tijolo, em arco.

O Compartimento B7 correspondia ao praefurnium. De planta retangular (3,9 x 2,9 m), o seu pavimento é constituído pela rocha cortada e afeiçoada e encontra-se ao nível do pavimento do hipocaustum; comunica com o B6 através de fornalha de cano simples (Reis, 2004, Fig. 9), com 1,8 m de comprimento por 0,85 m de largura, de cobertura em arco de tijolo.

Acedia-se ao Compartimento B7 por escada de alvenaria adossada à superfície interna da parede NE (m. 69), que venceria um desnível de 1,1m; conservou-se o degrau inferior, assente sobre um embasamento de planta retangular (1,83 x 0,66 m) e 0,45 m de altura, construído com blocos pétreos não aparelhados e fragmentos de tijoleira ligados por argila.

As paredes deste compartimento conservam a altura de 1,98 m e têm 0,45 m de espessura. Na parede SE (m. 73), comum ao Compartimento B5, existe uma abertura muito destruída, detetando-se os restos de um arco de tijolo, por onde o ar quente do praefurnium passaria para o hipocaustum daquele compartimento.

No exterior do balneário, confinando com o seu lado NW (m. 72), à cota de 9,09 m (o pavimento do frigidarium tem de cota 7,76 m e o piso do hipocaustum, ca. 6.6 m), e na direcção da fornalha, registou-se a base do que poderia ter sido um reservatório de água; de planta trapezoidal (2,5 m de comprimento conservado por 1,70/1 m de largura), era revestido por opus signinum, contendo numerosos fragmentos de cerâmica. Este revestimento formava três camadas sobrepostas.

Fig. 16 – Creiro, 2015. Balneário. Escavação na área do Compartimento B1: Conduta α (1), cortada, em momento de época indeterminada, pela Conduta λ (3); 2 – Conduta β.

Fig. 17 – Creiro, 2015. Balneário. Compartimento B1: 1– Conduta α, conservando o arco da abóbada subjacente ao Compartimento B3; 2 – Conduta λ.

2.6. Sistema hidráulico

No exterior da Fábrica G12, próximo do seu canto NE (Q. J16), surgiu a boca de um poço (não escavado em profundidade), circular, com 1,8 m de diâmetro interno e muro (0,55 m de espessura) de blocos não aparelhados, de calcário e biocalcarenito, ligados por argila. Ao lado oriental deste muro adossa-se uma estrutura de planta trapezoidal, incompletamente escavada em superfície e profundidade, com 1,8 m de comprimento atual e 1/1,2 m de largura, que pode ter sido um tanque ou a abertura do acesso ao poço se este for de mergulho (Fig. 11).

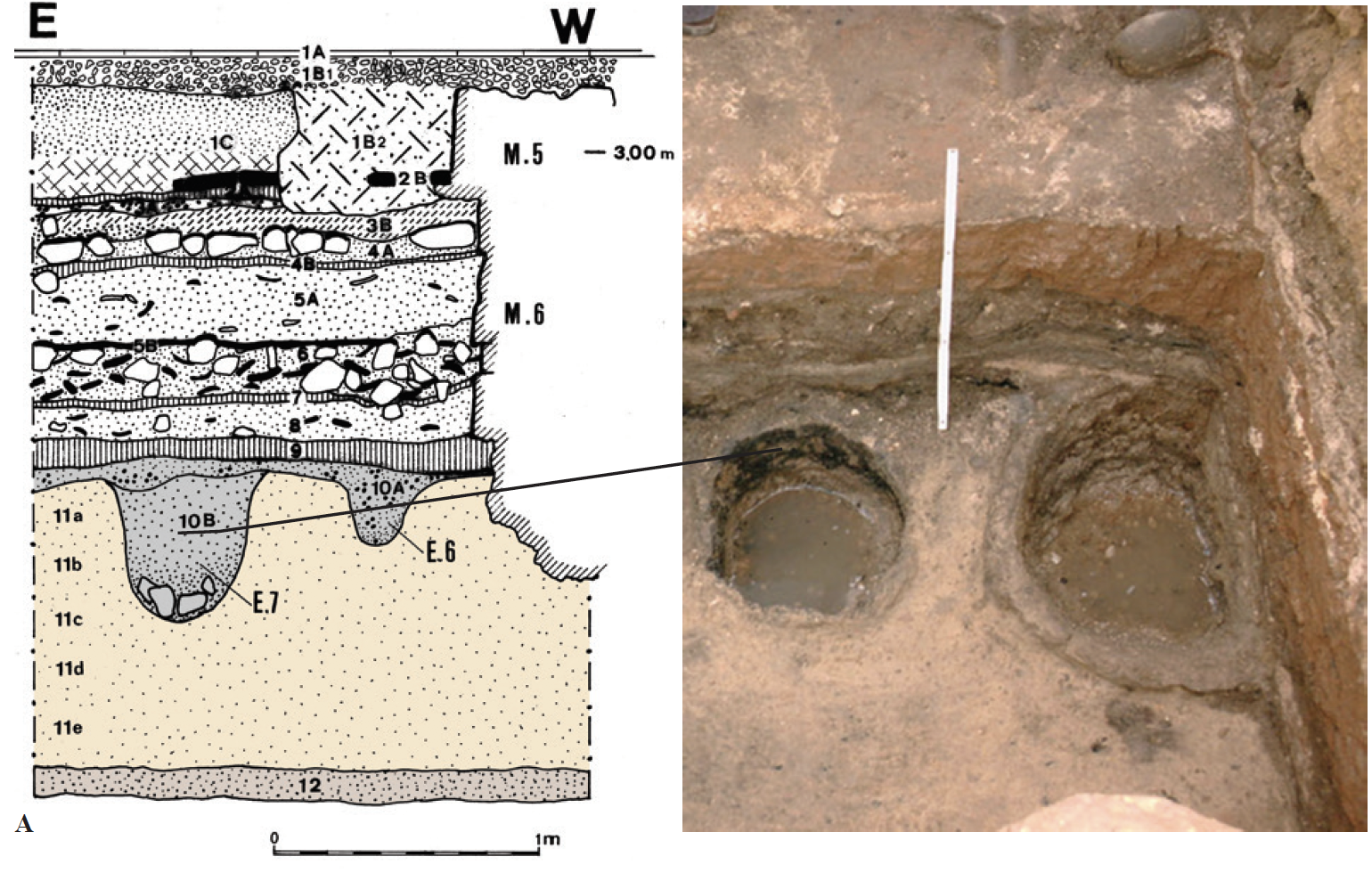

A l,6 m do poço, para oeste, existe uma estrutura retangular, comprida e estreita (6,6 m de comprimento por 0,85 m de largura interna) limitada por muros de blocos de calcário e biocalcarenito unidos por cal e areia e de aparelho semelhante ao dos muros 26b e 27. Esta estrutura prolonga-se para oeste, sem aparentes soluções de continuidade, por extradorso de abóbada de berço construída com pequenos blocos ligados por abundante argamassa; tem ca. 1m de largura e estende-se por 7,2 m até atingir o muro nascente (m. 3) da Oficina F14, sob a qual continua para oeste. Estaremos perante o aqueduto que conduzia a água do poço para a cisterna? Seria anterior à implantação da Fábrica G12, visto ter sido coberto pela Oficina F14 e (parcialmente) pelo m. 25 que limita a fábrica a norte. É muito possível que este presumível aqueduto se prolongue pela conduta identificada em 1987 através de profundo rombo no pavimento do braço oeste do pátio da Oficina F14. Verificámos então tratar-se do troço de uma canalização, de direção NE-SW, com 0,5 m de largura e 0,6 m de altura que, passando sob aquela oficina, prosseguia para além dela a partir do seu canto SW (Q. E13). O fundo e a parte inferior das paredes (até à altura de 0,35 m) eram revestidos por “opus signinum” sem fragmentos de cerâmica. Possuía meia cana saliente na ligação do fundo com as paredes (Tavares da Silva & Coelho-Soares, 1987, p. 228).

Nos Qs. E/13-12, ao escavarmos em profundidade o Compartimento B1 do balneário, pusemos a descoberto três condutas, que designámos por Alfa, Beta e Gama (Figs. 14, 16 e 17). A primeira, que canalizava água para a cisterna, passava sob os Compartimentos B1 e B3 do balneário e talvez fizesse parte do sistema hidráulico a que teria pertencido a estrutura abobadada anteriormente referida bem como a conduta observada em 1987 (Tavares da Silva & Coelho-Soares, 1987, pp. 227–228). Observámo-la numa extensão de 0,8 m (orientação N-S). Com 1 m de altura e 0,4 m de largura interna, possui as paredes (0,65 m de altura) constituídas por blocos em geral com 0,1 m de dimensão máxima, não aparelhados e ligados por argamassa de cal e areia; o fundo, revestido por “opus signinum”, sem cerâmica; meias-canas salientes na ligação das paredes com o fundo; abóbada de tijolo (só observada sob o frigidarium, já que na área do vestíbulo foi totalmente destruída). Esta conduta teria sido desativada, se não antes, pelo menos quando da construção da Conduta γ, que a cortou transversalmente (Fig. 17).

De secção interna retangular (0,27/0,35 m de largura; 0,1 m de altura), a Conduta β (Fig. 16) foi construída com tijoleiras que formam o fundo, as paredes e a cobertura. Observámo-la numa extensão de 1,55 (orientação NW-SE).

A Conduta γ tem, igualmente, secção interna retangular (0,18 m de largura e 0,1 m de altura) e é constituída também por tijoleiras. O troço posto a descoberto, de orientação W-E, desembocava na Conduta β (Fig. 16).

As Condutas β e γ poderiam ter servido para escoar as águas do balneário.

A cisterna situa-se imediatamente a sul do Compartimento B3 do balneário. Não foi objeto de qualquer escavação arqueológica. Localizada no cimo da encosta que desce para a praia, a erosão que sobre ela tem atuado pôs parcialmente a descoberto os seus muros laterais Estes conservam ainda, nas suas extremidades setentrionais, restos do arranque de abóbada; eram revestidos por “opus signinum” sem fragmentos de cerâmica, mas sim com pequenos calhaus rolados (dimensão máxima inferior a 1 cm).

3. Contextos estratigráficos e cronologia

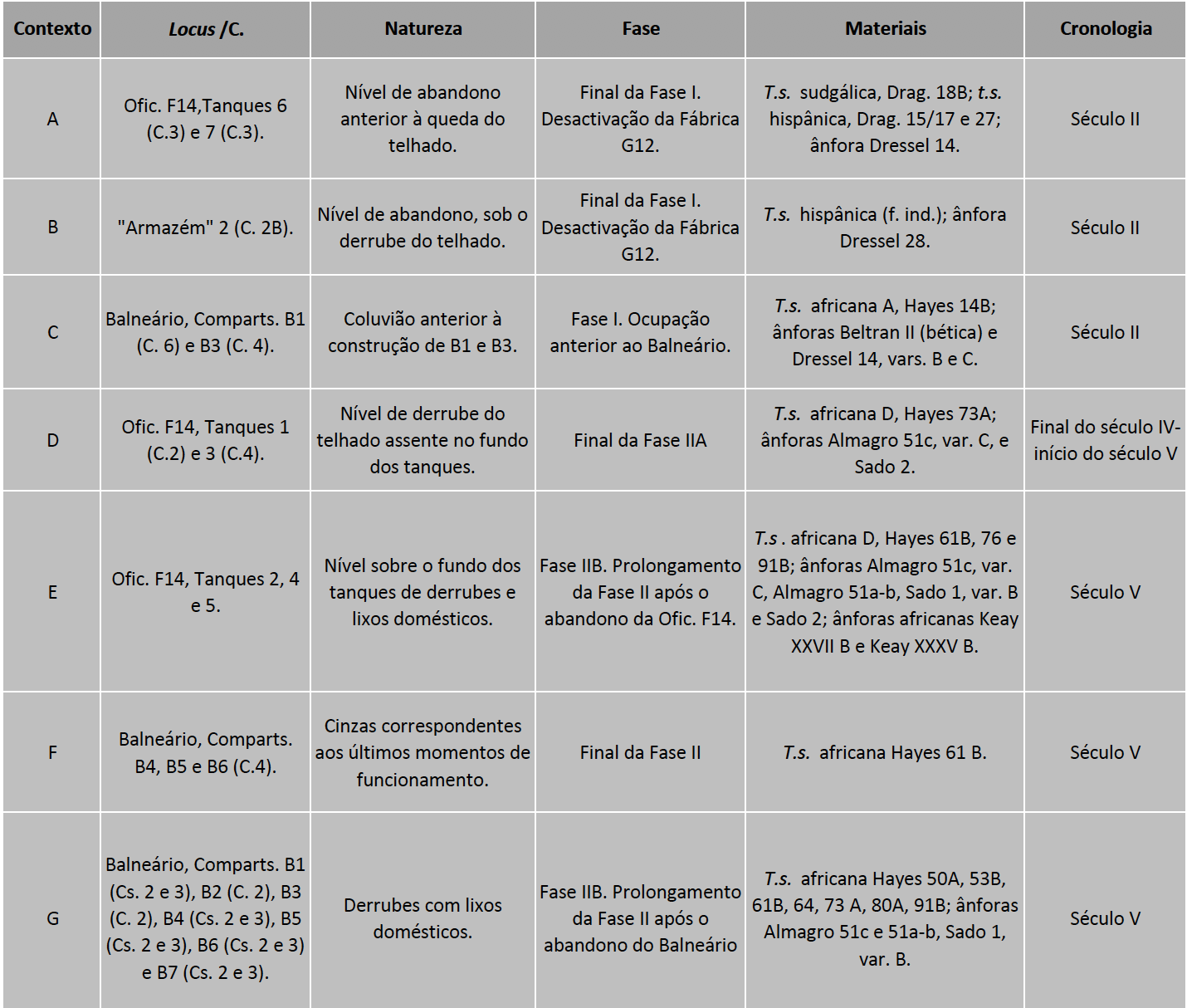

Durante a 2.ª metade do século I e no século II, a Oficina F14 teria funcionado de modo pleno. Em momento indeterminado deste último século, pelo menos parte dos tanques (os 6 e 7 comprovadamente) são desativados, bem como o “Armazém” 2 (o único até agora integralmente escavado). Encerra-se, assim, a primeira fase do funcionamento da Fábrica G12.

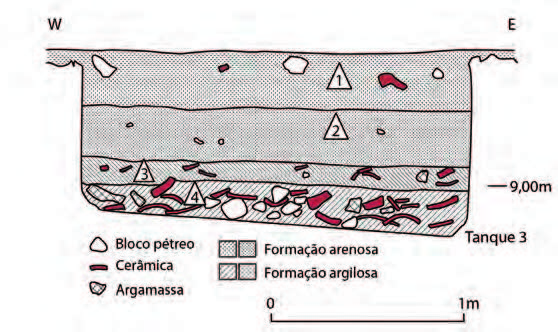

A desativação da Oficina F14, no século II, parece-nos plausível se atendermos à quase ausência de ânforas piscícolas cronologicamente situadas entre as primeiras décadas do século III e meados do séculos IV, como a Almagro 50 ou a Almagro 51c, var. B. Teria provavelmente voltado a funcionar durante o Baixo Império, talvez a partir de meados do século IV. A construção de uma cuvette de limpeza do pátio, em opus signinum rico em fragmentos de cerâmica, e de uma outra igualmente de opus signinum do mesmo tipo, que foi assentar sobre o topo do m. 4, já então arruinado, bem como sobre parte dos derrubes do mesmo muro (Tavares da Silva & Coelho-Soares, 1987, pp. 231–232, Fig. 6), testemunham a laboração desta oficina durante o Baixo Império. O seu definitivo encerramento teria ocorrido na passagem do século IV para o V, se aceitarmos esta cronologia para a presença em nível de abandono e derrube de telhado do Tanque 3 (C.4) da forma Hayes 73 A (Silva, 2010), após o que, e ao longo do século V, alguns tanques, ao mesmo tempo que entram em ruinas, são reutilizados como vazadouro de lixos domésticos (Fase IIB).

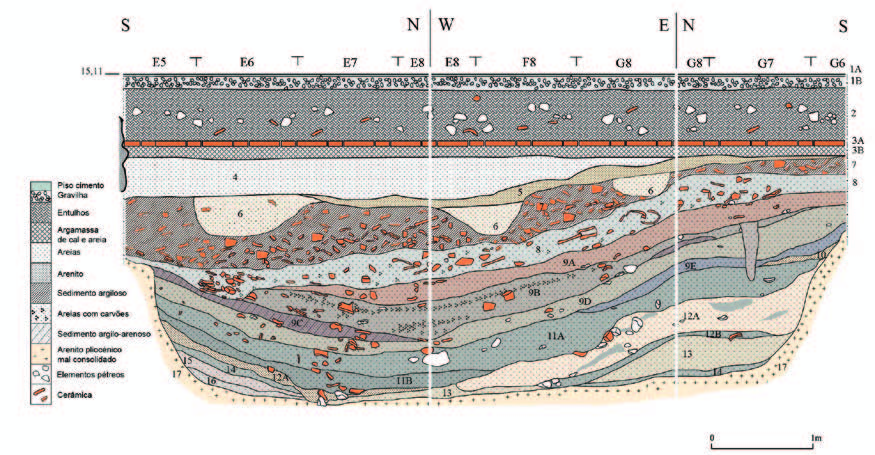

3.1. Oficina F14

Elementos relativos à cronologia da plena atividade e dos primeiros derrubes da Oficina F14 foram já apresentados em Tavares da Silva & Coelho-Soares, 1987.

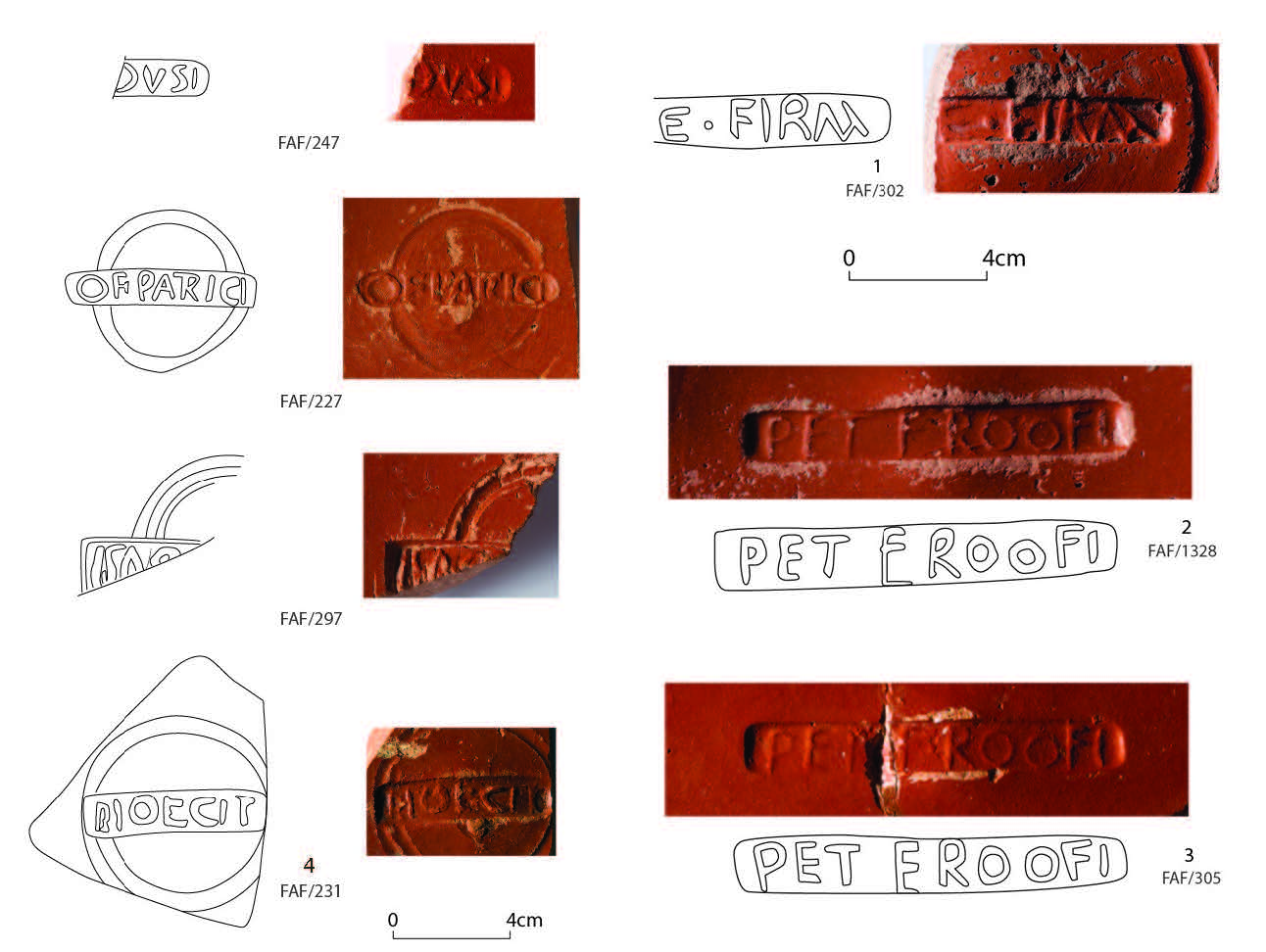

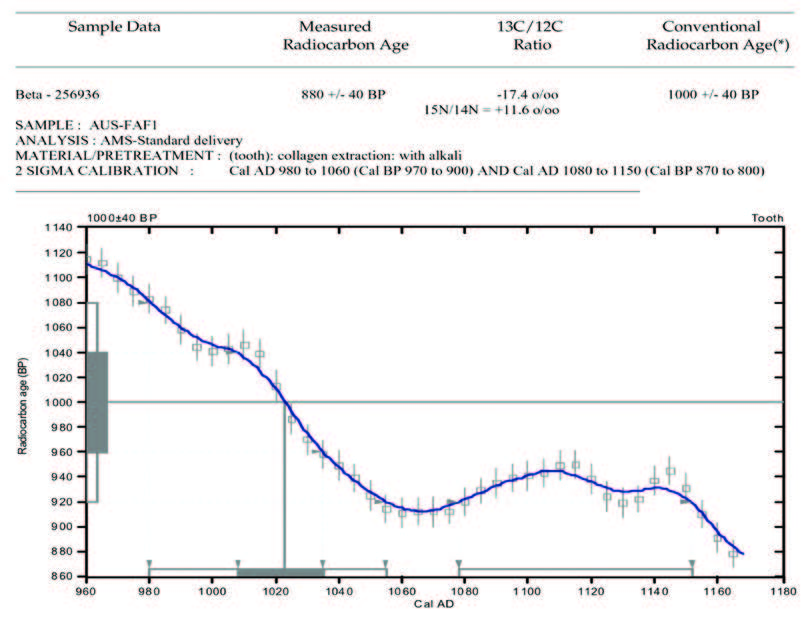

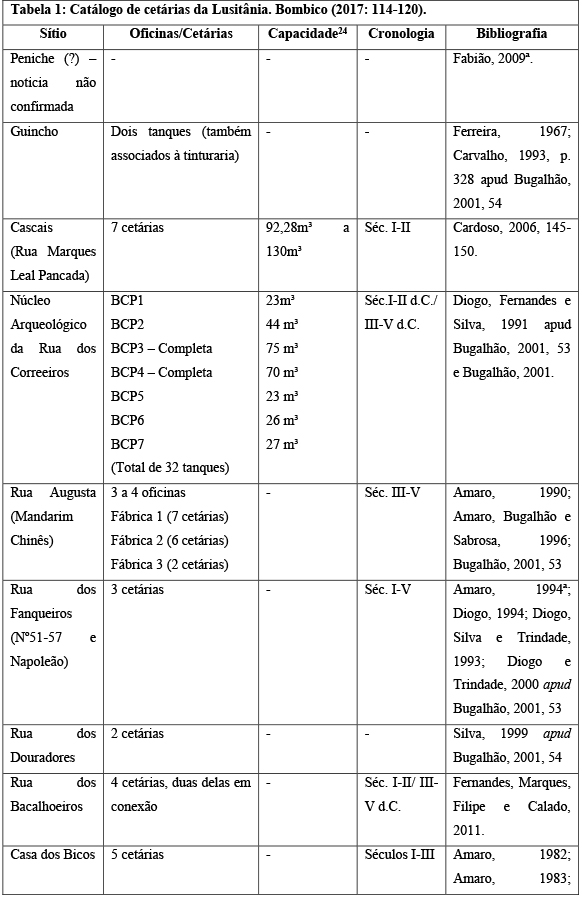

Contexto A (Quadro 2). – Os Tanques 6 e 7 teriam sido definitivamente desativados no final da Fase I. Com efeito, formou-se em ambos, sobre o fundo, um nível de abandono (C.3), de areia argilosa castanho-avermelhada, embalando, no primeiro, terra sigillata hispânica, forma Drag. 27, de variante integrável na época de Trajano (Bustamante, 2013, p. 97, Fig. 55), e ânfora Dressel 14 de produção regional, e, no Tanque 7, terra sigillata sudgálica, forma Drag. 18B (Genin, 2007, p. 323), datada por esta autora de 20/30 a 112/120; terra sigillata hispânica, formas Drag.15/17, variante C de Bustamante, que surge na Época Flávia e se desenvolve amplamente durante o século II (Bustamante, 2013, p. 84, Fig. 39), e Drag. 27 (Fig. 23, n.os 1 e 2).

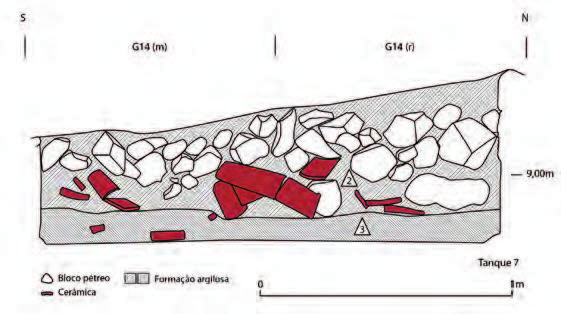

Sobre essa camada de abandono, repousava um nível com numerosos imbrices, correspondente ao derrube do telhado, sobreposto por blocos de calcário resultantes da queda da parte superior das paredes dos tanques (Fig. 18).

Quadro 2 – Creiro, 2015. Contextos arqueológicos considerados no presente estudo.

Fig. 18 – Creiro, 2015. Oficina F14. Tanque 7. Perfil oeste do enchimento. A C.3 (publicada em 1987 como C.2), era um nível de abandono e continha terra sigillata sudgálica, na forma Drag, 18, e hispânica, nas formas Drag. 15/17 e 27.

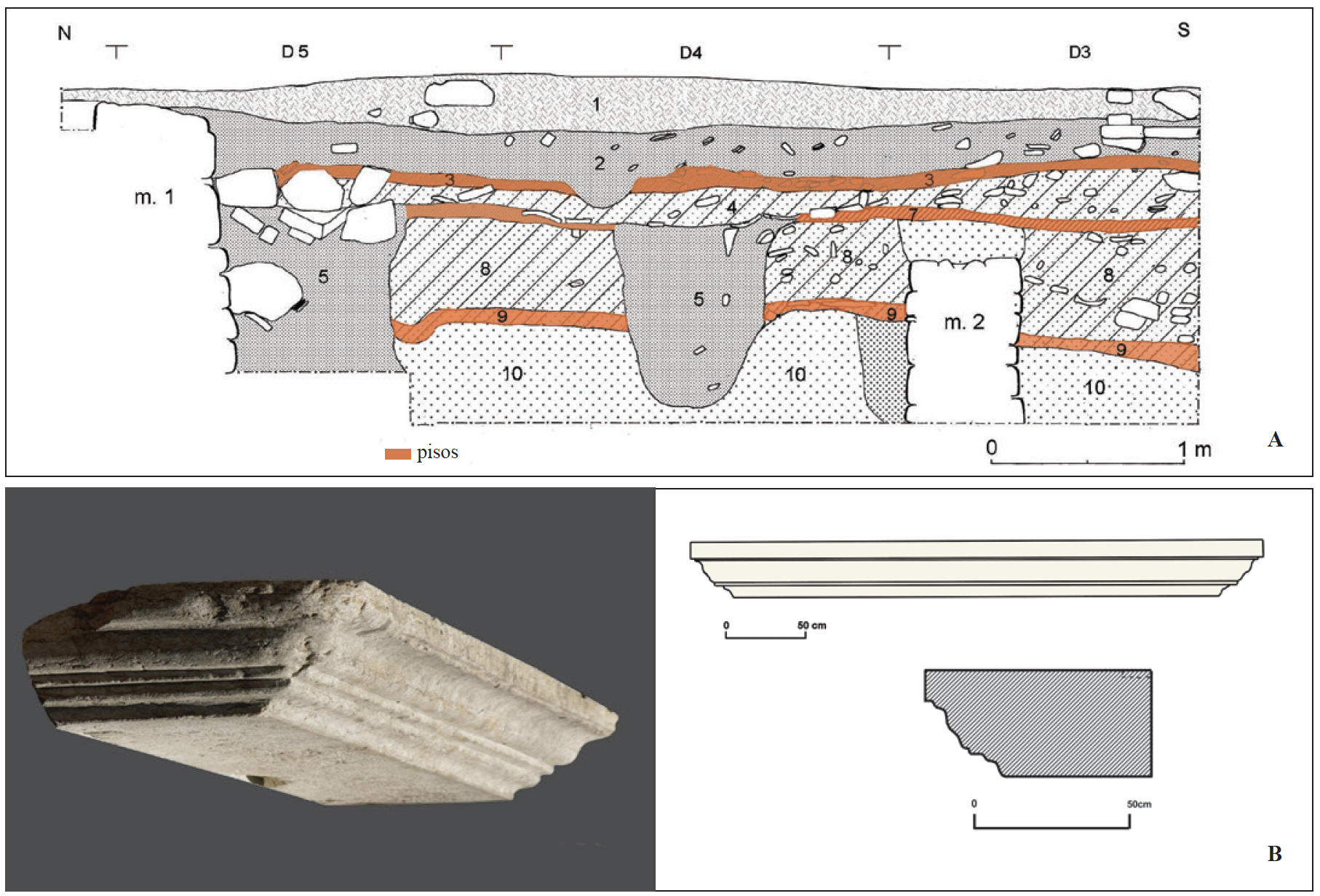

Fig. 19 – Creiro, 2015. Oficina F14. Tanque 3. Perfil norte do enchimento. A C.4, nível de derrube de telhado de imbrices, continha terra sigillata africana D, Hayes 73A.

Contexto D. – Os Tanques 1 e 3 (Fig. 19) possuíam, assente no fundo (que se encontrava bem conservado), nível de derrube do telhado. Esta camada continha terra sigillata africana D, forma Hayes 73A (Camada 4 do Tanque 3 – Fig. 24, n.º 3) e ânforas Almagro 51c, var. C (Fig. 27, n.º 1) e Sado 2 (C. 2 do Tanque 1), datadas na olaria do Pinheiro, a primeira da 2.ª metade do século IV e do século V, e a Sado 2 dos finais do século IV e século V (Mayet & Tavares da Silva, 1998). A forma Hayes 73A de terra sigillata africana D é datada por Hayes (1972, p. 124) de 420 a 475, mas, como nota A. P. Magalhães da Silva (2010, p. 60) tem integrado contextos dos finais do século IV, prolongando-se pelo século seguinte. Assim, a cronologia do final da atividade produtiva da Oficina F14, e se atendermos, como veremos seguidamente, à sequência geral aí observada, poderá situar-se entre os finais do século IV e o 1.º quartel do século V.

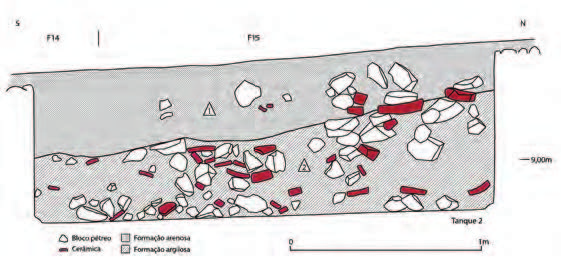

Contexto E (Quadro 2). – Os Tanques 2 (Fig. 20) e 4 apresentavam sobre o fundo, em geral mal conservado, nível formado por derrubes e pela acumulação de lixos domésticos que continham os seguintes materiais datantes: terra sigillata africana D, formas Hayes 61B, 76 e 91B (Fig. 24, n.os 1, 4 e 6); ânforas de fabrico regional, das formas Almagro 51c, var. C (Fig. 27, n.os 2–3), Almagro 51 a–b (Fig. 27, n.os 4–5), Sado 1, var. B (Fig. 27, n.º 6) e Sado 2 (Fig. 27, n.º 7); ânforas das formas Keay XXVII B (Fig. 27, n.º 8) e Keay XXXV B (Fig. 27, n.º 9).

A terra sigillata africana representada nestas lixeiras indica uma cronologia centrada no intervalo compreendido entre o 2.º e o 3.º quartéis do século V: Bonifay (2004, pp. 171, 179) data a Hayes 61B de 400–450 e a Hayes 91B de meados do século V; a Hayes 76 é datada por Hayes (1972, p. 125) de ca. 425–475. No que se refere à cronologia das ânforas, na olaria do Pinheiro, as formas Sado 1, var. B, Almagro 51c, var. C, Almagro 51 a–b e Sado 2, embora remontem a sua origem, na mesma olaria, as duas primeiras à 2.ª metade do século IV e as duas últimas aos finais do mesmo século, prolongam-se plenamente pelo século V (Mayet & Tavares da Silva, 1998). Por outro lado, as ânforas Keay XXVII B e Keay XXXV B são características do século V: a XXVIIB da primeira metade e a XXXV B dos dois primeiros terços desse século (Bonifay, 2004, pp. 132, 135).

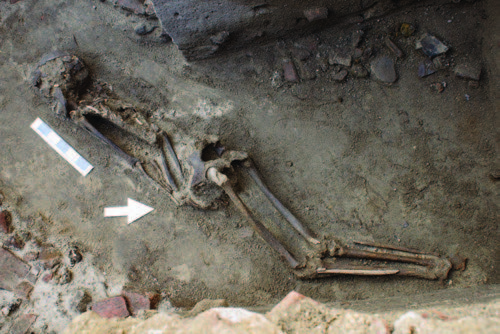

Como atrás dissemos, a Oficina F14, uma vez abandonada, transformou-se em depósito de lixos domésticos (Contexto E), em uso, provavelmente, até ao 3.º quartel do século V. Deste modo, consideramos que com a desativação da Oficina F14, a Fábrica G12, no seu conjunto, perdeu igualmente a valência produtiva associada aos preparados piscícolas, mas o espaço continuou a ser habitado com carácter doméstico e agropastoril (atenda-se à presença, neste horizonte, de Bos taurus, de acordo com estudo arqueozoológico da autoria de Cleia Detry), ao longo do século V (Fase IIB).

Fig. 20 – Creiro, 2015. Oficina F14. Tanque 2. Perfil oeste do enchimento. A C.2 era um nível de derrubes e lixeira, contendo terra sigillata africana D nas formas Hayes 61B, 76 e 91B; ânforas Almagro 51c, variante C; Almagro 51 a–b; Sado 1, variante B; Sado 2; Keay XXVIIB e Keay XXXVB e abundante cerâmica comum.

Fig. 21 – Creiro, 2015. Balneário. Compartimento B1. Perfil noroeste dos Qs. E12-E13. A C.3, nível de derrube de paredes e telhado de imbrices, continha ânfora Almagro 51C e assentava no pavimento (C.4) do compartimento. A C.6 era uma formação coluvionar e continha terra sigillata africana A, Hayes 14 B; ânforas Beltrán II e Dressel 14, variantes B e C; repousava sobre o substrato geológico (C. 7).

3.2. “Armazém” 2

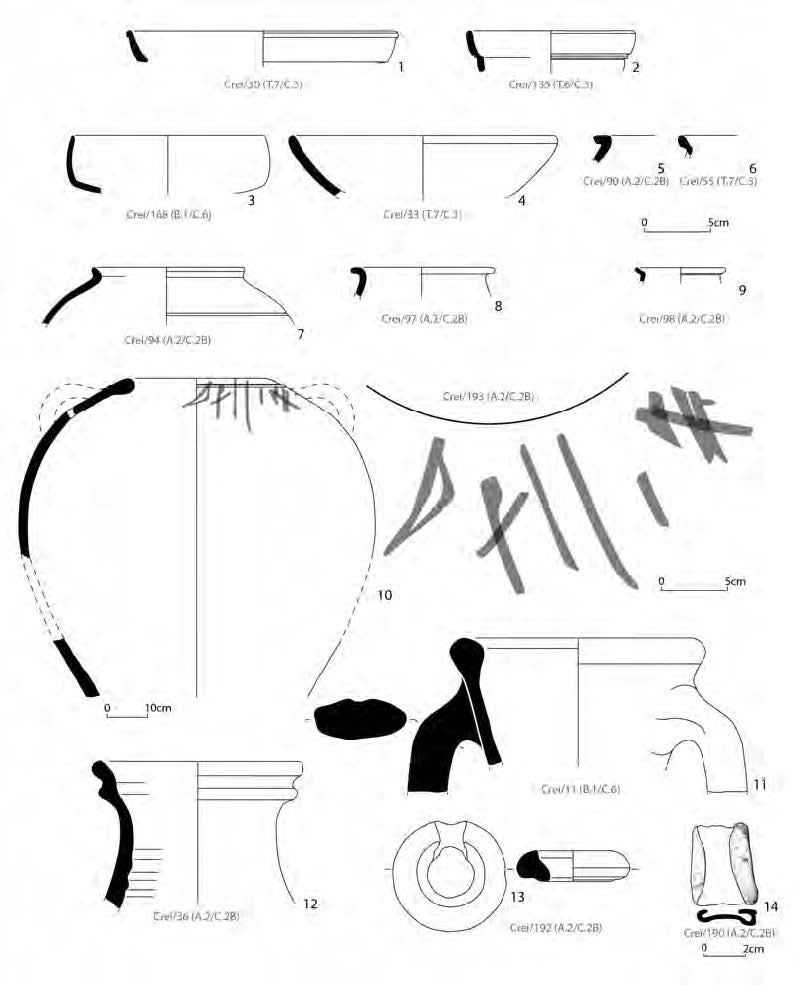

Contexto B (Quadro 2). – O “Armazém” 2 foi, até ao presente, o único escavado em profundidade.

Sob a C.1, aflorou um nível de derrube de telhado, com numerosos fragmentos de imbrices (C. 2A) e escassos artefactos datantes: terra sigillata hispânica atribuível à forma Drag. 15/17. Esta camada repousava em um nível de abandono (C. 2B), assente no pavimento do compartimento, que continha terra sigillata hispânica (forma indeterminada) e ânfora Dressel 28 (Fig. 23, n.º 12), de pasta francamente micácea e acastanhada, não tendo sido certamente produzida no Baixo Sado. Esta ânfora, relativamente rara em jazidas portuguesas (Banha & Arsénio, 1998, pp. 170–171; Almeida & alii, 2014, Fig. 2), foi produzida na Tarraconense, na Bética e em França entre o final do século I a.C. e a primeira metade do século II (Peacock & Williams, 1986, pp. 149–150); na olaria do Pinheiro, ocorre em contexto do final do século II/inícios do século III, associada à Dressel 14 tardia e à Almagro 51c, var. A (Mayet & Tavares da Silva, 1998).

A função como armazém deste compartimento está documentada pela exumação na C. 2B de pesos de rede (em chumbo — Fig. 23, n.º 14 —, cerâmica — Fig. 23, n.º 13 — e em concha de Glycimeris glycimeris perfurada no vértice) e de numerosos e grandes fragmentos de duas talhas (Fig. 23, n.º 10) que, pelas suas dimensões, deveriam, quando inteiras, ocupar grande parte da área do armazém.

O “Armazém” 2 teria sido abandonado (definitivamente) em momento indeterminado do século II.

3.3. Balneário

Contexto C (Quadro 2). – O pavimento do Compartimento B1 (vestibulum/apodyterium) assentava sobre camada (C. 5), talvez de enchimento e regularização que foi colmatar a vala aberta para receber a Conduta β (Fig. 21). Este nível revelou-se infértil quanto a artefactos datantes. Já a camada imediatamente subjacente (C. 6), de origem coluvionar, continha artefactos exclusivamente do Alto Império, em que a cronologia dos mais recentes — 2.ª metade do século II (terra sigillata africana A, forma Hayes 14B — Fig. 23, n.º 3 —, associada a ânfora Dressel 14, var. C, de fabrico regional, Fig. 23, n.º 11) — representa o terminus post quem para a construção daquele pavimento, de opus signinum com numerosos e grandes fragmentos de cerâmica.

O pavimento (C.3) do Compartimento B3 (frigidarium), também de opus signinum, mas com fragmentos de cerâmica menos numerosos e de reduzidas dimensões, repousava sobre nível (C.4) sedimentologicamente muito semelhante à C.6 do Compartimento B1, tendo fornecido igualmente artefactos pertencentes somente ao Alto Império (terra sigillata sudgálica e ânforas Dressel 14 de produção regional). Esta C.4 cobria a abóbada da Conduta α.

No estado atual da investigação sobre o Creiro não é possível determinar a data de construção destas salas, em particular, e do balneário, em geral. Este estaria em obras de remodelação quando foi definitivamente abandonado. Com efeito, atenda-se às acumulações de fragmentos de cerâmica de construção destinados, por certo, à obtenção de opus signinum, que repousavam sobre os pavimentos dos Compartimentos B1 e B2.

Contexto F (Quadro 2). – A C.4 dos Compartimentos B5 (Fig. 22) e B6, nível com 0,1 m de espessura, de areia argilosa rosada/bege com manchas cinzentas ricas em carvão, que assentava no pavimento, de tijoleiras, do hipocaustum, e que pode corresponder aos últimos momentos da atividade do balneário, continha terra sigillata africana D, forma Hayes 61B (variantes B1 e B2 de Bonifay, datadas por este autor da 1.ª metade do século V — Bonifay, 2004, p. 171).

Contexto G (Quadro 2). – As camadas de derrube (C.2 dos Compartimentos B2 e B3 e Cs. 2 e 3 dos Compartimentos B1, B4, B5, B6 e B7 — Figs. 21–22) marcam o abandono definitivo do balneário; forneceram terra sigillata africana D (Fig. 24), Hayes 61 B, 64, 73 A, 80 A e 91 B, e ânforas Almagro 51c, var. indeterminada, Almagro 51 a–b e Sado 1, var. B (Fig. 29). Estas ânforas, como atrás referimos, embora ocorram igualmente em contextos do século IV, abrangem o século V. No que respeita à terra sigillata africana D, o século V está bem documentado pela presença das formas Hayes 61 B (1.ª metade desse século — Bonifay, 2004, pp. 170, 171), Hayes 64 (2.ª metade — Hayes, 1972, p. 111), 80 A (meados e 2.ª metade — Bonifay, 2004, p. 173) e Hayes 91B (meados — Bonifay, 2004, p. 179).

Fig. 22 – Creiro, 2015. Balneário. Compartimento B5. Perfil nordeste do hipocaustum. A C.4, rica em cinzas e carvões, parece corresponder aos últimos momentos de funcionamento do balneário; era sobreposta por níveis de derrube dos pilares (C.3) e do pavimento (C.2) do Compartimento B5.

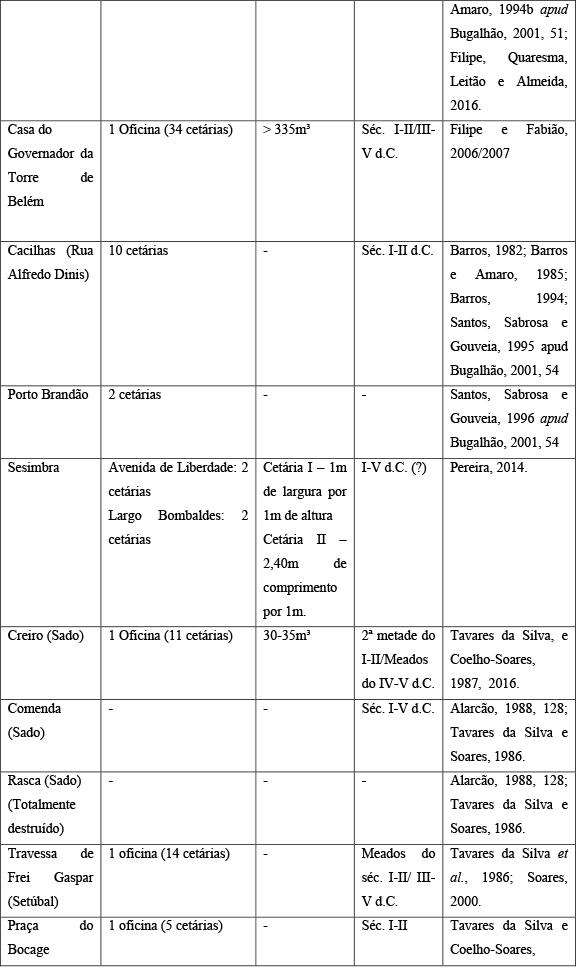

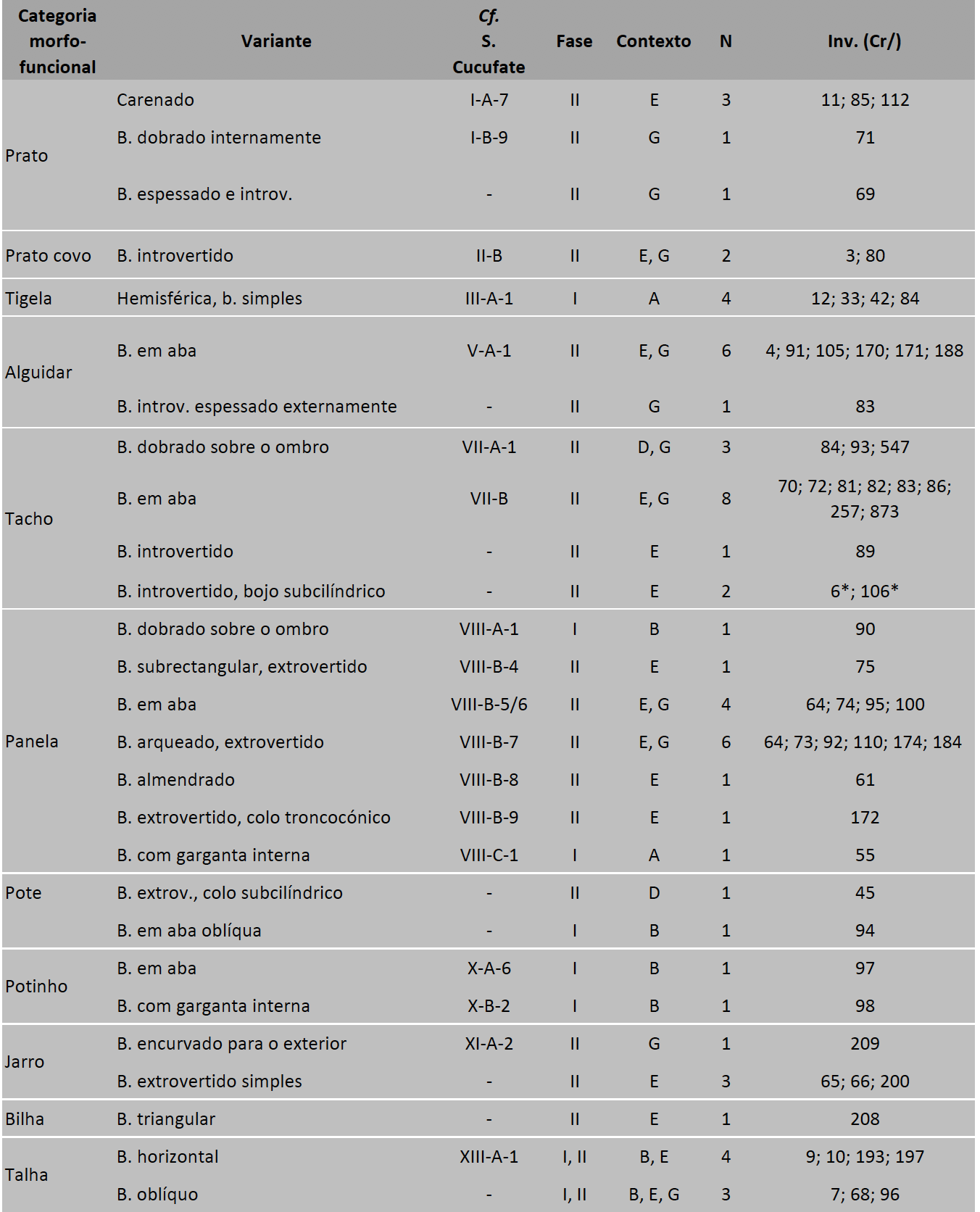

Quadro 3 – Creiro, 2015. Cerâmica comum.

* Pasta micácea, cor negra e produção manual.

4. Conclusões

As escavações arqueológicas que o MAEDS efetuou no Creiro permitiram identificar uma unidade fabril de salga de peixe da época romana não reduzida à oficina de produção propriamente dita, mas integrando, para além desta, outras instalações quer ligadas à armazenagem (de sal e outras produtos que entrariam na preparação das salgas e molhos; de ânforas vazias ou já repletas de preparados piscícolas a aguardar embarque a partir da baía do Portinho da Arrábida…) quer com caráter habitacional e/ou administrativo (Edifício H). Pôs-se ainda a descoberto elementos de um sistema hidráulico (poço, condutas de água e cisterna) e um balneário.

A atividade produtiva do Creiro não se limitava à desenvolvida na Fábrica G12, pois existiriam outras unidades de produção, como a Oficina K10, cuja escavação iniciámos, as quais poderiam ser também servidas pelo sistema hidráulico e pelo balneário identificados.

Esta reunião de diversas valências funcionais em uma só unidade fabril parece contrastar com o observado em outros complexos “industriais”, como o de Sines (Tavares da Silva & Coelho-Soares, 2006) onde, por hipótese, os armazéns e a administração correspondentes a diversas oficinas de produção estariam concentrados em local separado da área produtiva. Esta diferenciação entre a produção e a comercialização foi igualmente sugerida por Etienne & Mayet (2002, p. 104) para a organização de pequenos estabelecimentos de fabrico de salga de peixe de Almuñecar datados da Época Púnica.

Uma das mais prementes questões que podemos colocar sobre a Fábrica G12 (na sua fase alto-imperial), prende-se com o regime de propriedade. Seria estatal ou privada? O facto de a fábrica se encontrar murada, confinando com outra(s) igualmente murada(s) e possuir um edifício provavelmente com funções habitacionais e/ou administrativas parece sustentar a hipótese da propriedade privada (Etienne & Mayet, 2002, p. 105). A escavação em profundidade do Edifício H, se se vier a confirmar o seu caráter habitacional, poderá fornecer-nos elementos que permitam determinar o estatuto socioeconómico dos seus habitantes.

A Fábrica G 12 revela duas fases de funcionamento. A primeira ter-se-ia iniciado no 3.º quartel do século I (Tavares da Silva & Coelho-Soares, 1987) e concluído em momento indeterminado do século II, período durante o qual funcionou plenamente, tendo utilizado como ânfora piscícola a Dressel 14.

A segunda fase teria começado, presumivelmente, na 2.ª metade do século IV e terminado no 1.º quartel do século seguinte. Com esta segunda fase (IIA) teria ocorrido a redução da área de funcionamento fabril, situação verificada em outros estabelecimentos de preparados de peixe, como a Oficina A do Largo João de Deus, em Sines (Tavares da Silva & Coelho-Soares, 2006).

Durante o 2.º e 3.º quartéis do século V, o local, com a fábrica já desativada, continuou a ser ocupado, pelo que alguns tanques da Oficina F14 são então reutilizados como vazadouro de lixos domésticos (Fase IIB).

A imagem que nos chega do ambiente edificado existente na segunda dessas fases é de grande degradação. Só parte da oficina, já meio arruinada (ver Corte B, de 1987 — Silva & Coelho-Soares, 1987, pp. 231–232, Fig. 6), é reativada; o “Armazém” 2 (o único escavado em profundidade) encontrava-se abandonado. O Creiro não é um caso isolado no que respeita a essa imagem de degradação datada da 2.ª metade do século IV e do século V. Por exemplo, nas últimas fases da unidade de preparados de peixe da Casa do Governador da Torre de Belém (Lisboa), enquanto “boa parte da fábrica se encontraria destelhada e, portanto, destinada a outros usos que não a sua primitiva função ou simplesmente abandonada”, alguns tanques “estariam ainda dedicados à produção de preparados de peixe” (Filipe & Fabião, 2006–2007, p. 113).

O balneário é definitivamente abandonado também no século V.

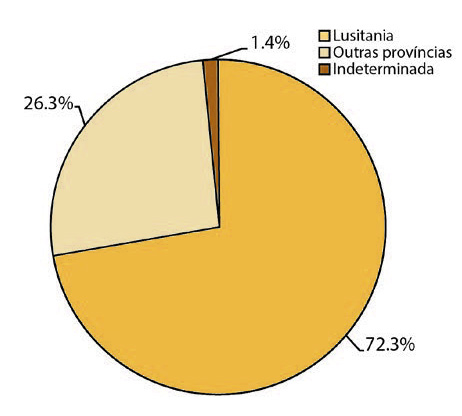

Durante a segunda fase, as ânforas mais utilizadas para conter os preparados de peixe produzidos na Fábrica G12 são a Almagro 51c, var. C, a Almagro 51 a–b e a Sado 1, var. B, tal como em Tróia, onde estas formas representam “ a tríade típica dos níveis tardios” (Almeida & alii, 2014, p. 419). Chegam ao Creiro, na mesma fase, ânforas importadas (Keay XXVII B e Keay XXXV B), juntamente com terra sigillata africana.

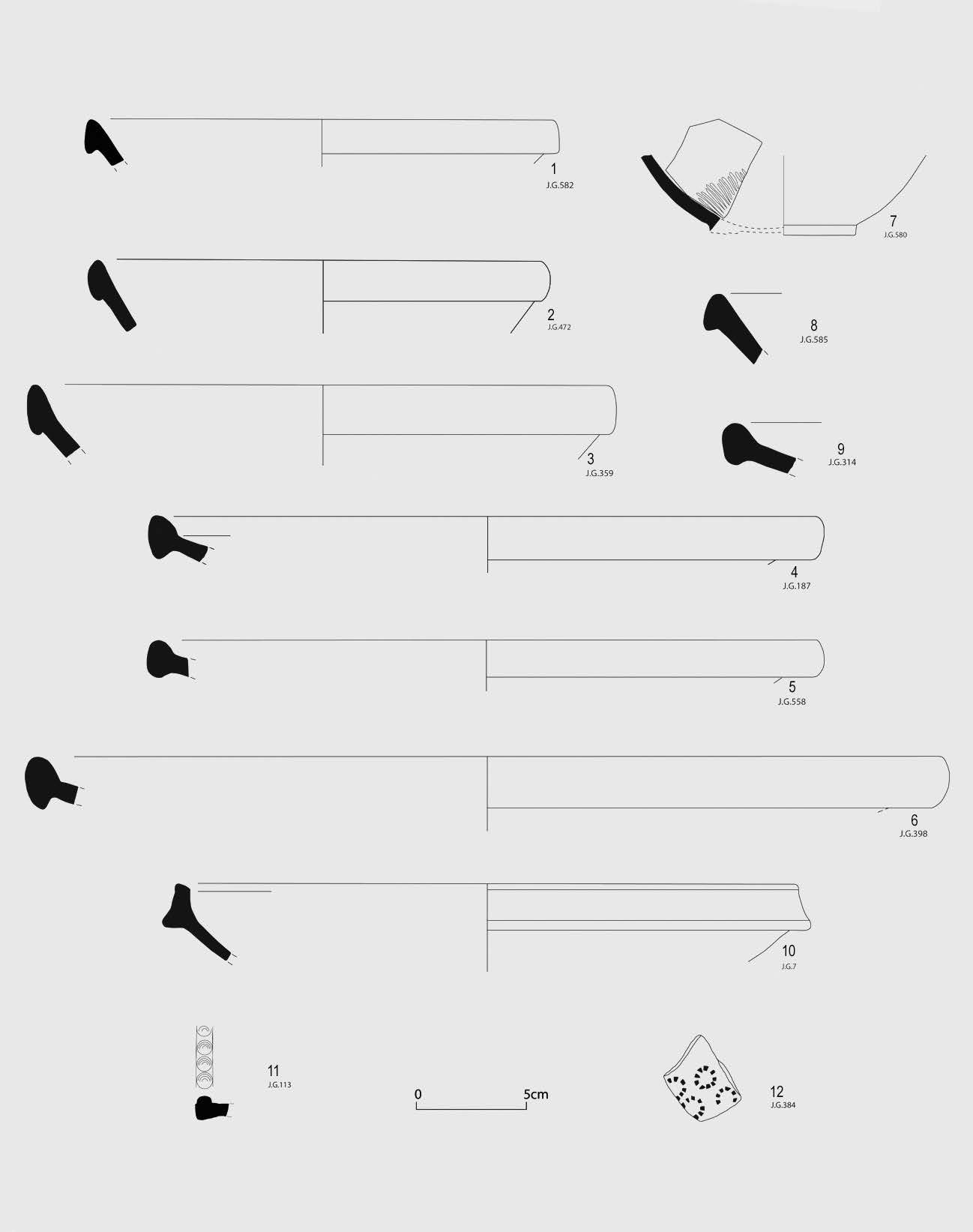

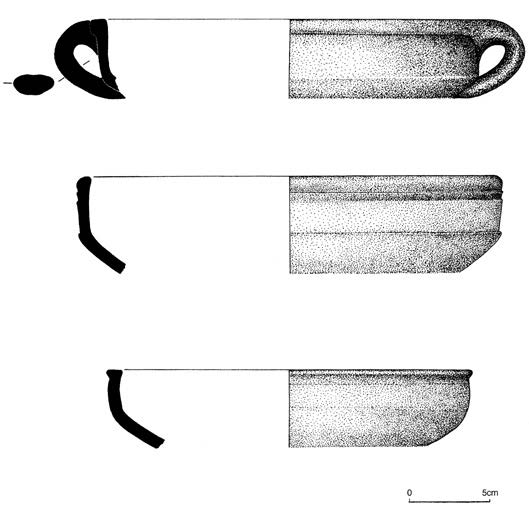

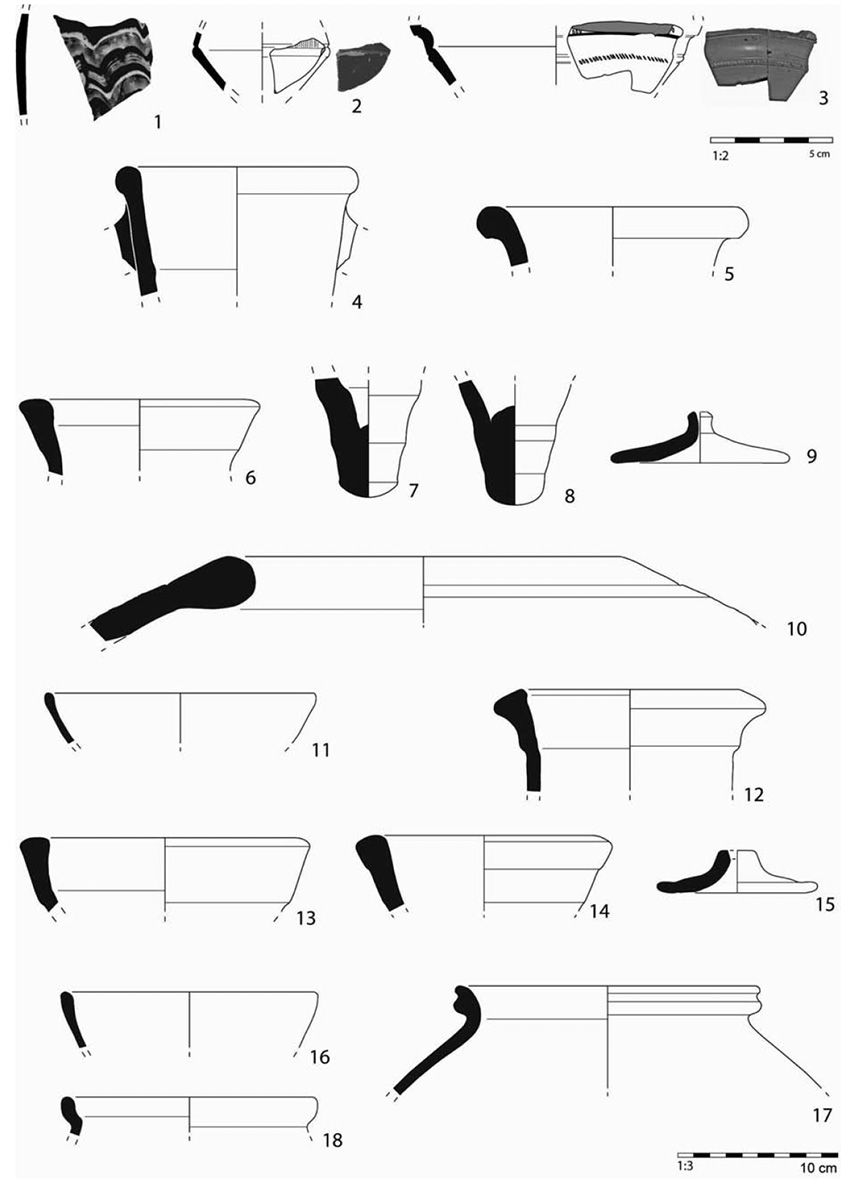

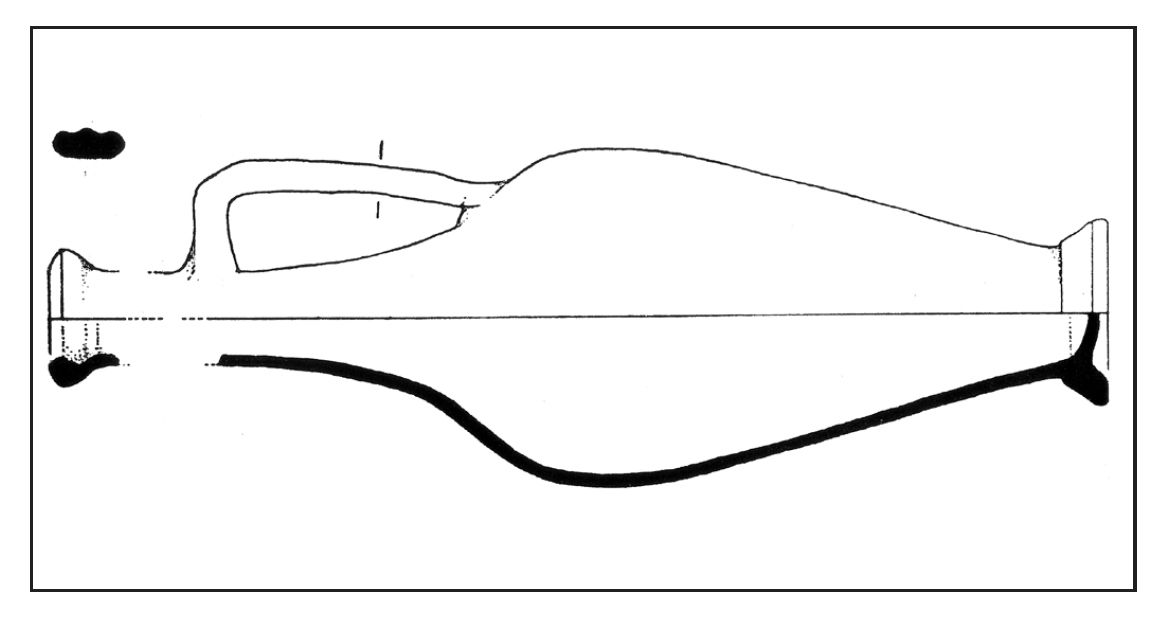

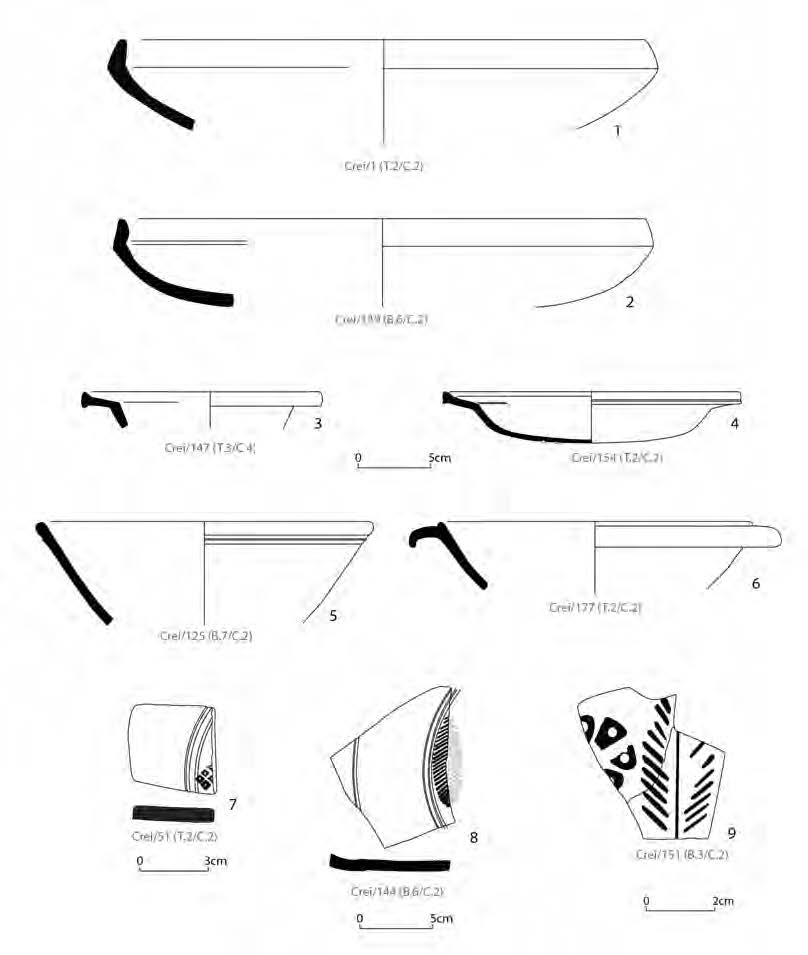

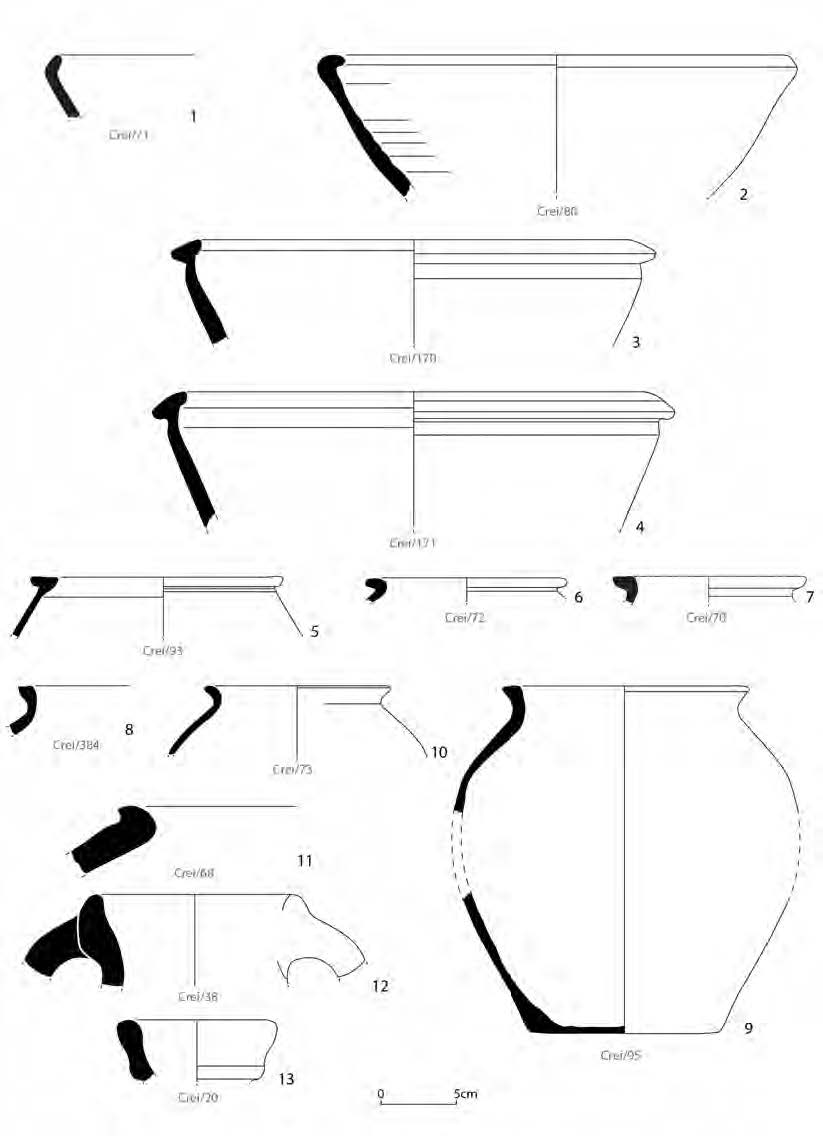

Fig. 23 – Creiro, 2015. Fase I. Contextos A (n.os 1, 2, 4 e 6), B (n.os 5, 7–10 e 12–14) e C (n.os 3 e 11). Terra sigillata sudgálica (n.º 1), hispânica (n.º 2) e africana A (n.º 3); cerâmica comum (n.os 4–10); ânfora Dressel 14 (n.º 11) e Dressel 28 (n.º 12); pesos de rede em cerâmica (n.º 13) e em chumbo (n.º 14)

Desenhos de Susana Duarte e Ana Castela.

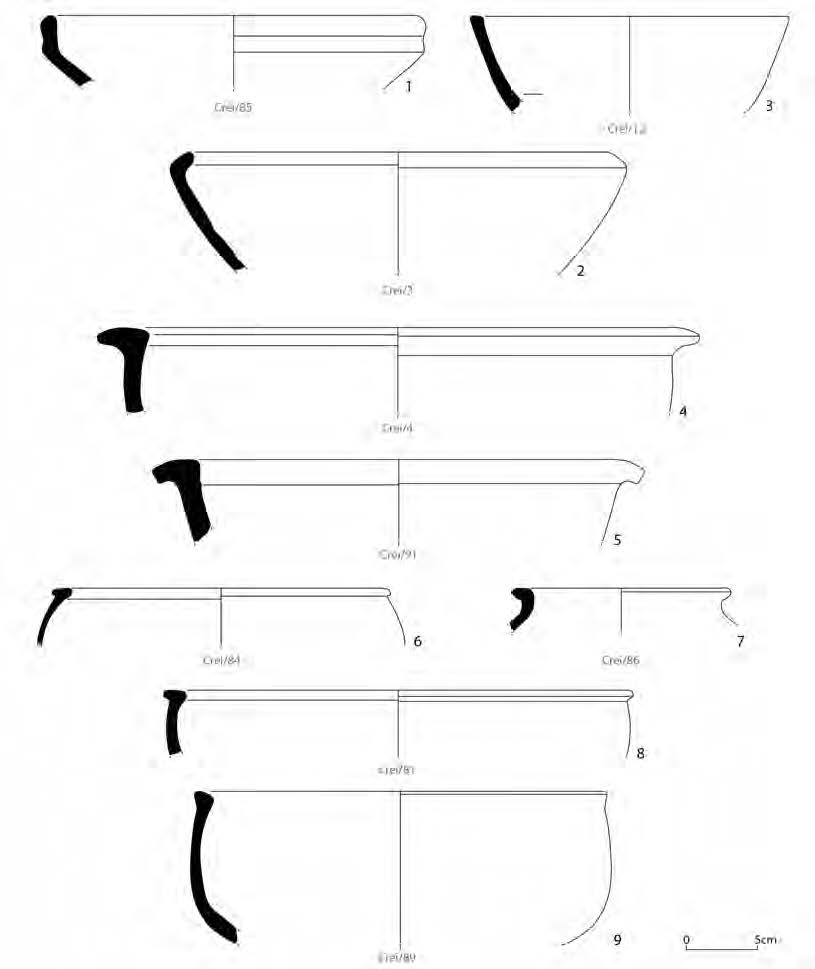

Fig. 24 – Creiro, 2015. Fase II. Contextos D (n.º 3), E (n.os 1, 4, 6 e 7) e G (n.os 2, 5, 8–9). Terra sigillata africana D: Hayes 61B (n.os 1 e 2), 73A (n.º 3), 76 (n.º 4), 80A (n.º 5), 91B (n.º 6) e com decoração estampada (n.os 7–9).

Desenhos de Susana Duarte e Ana Castela.

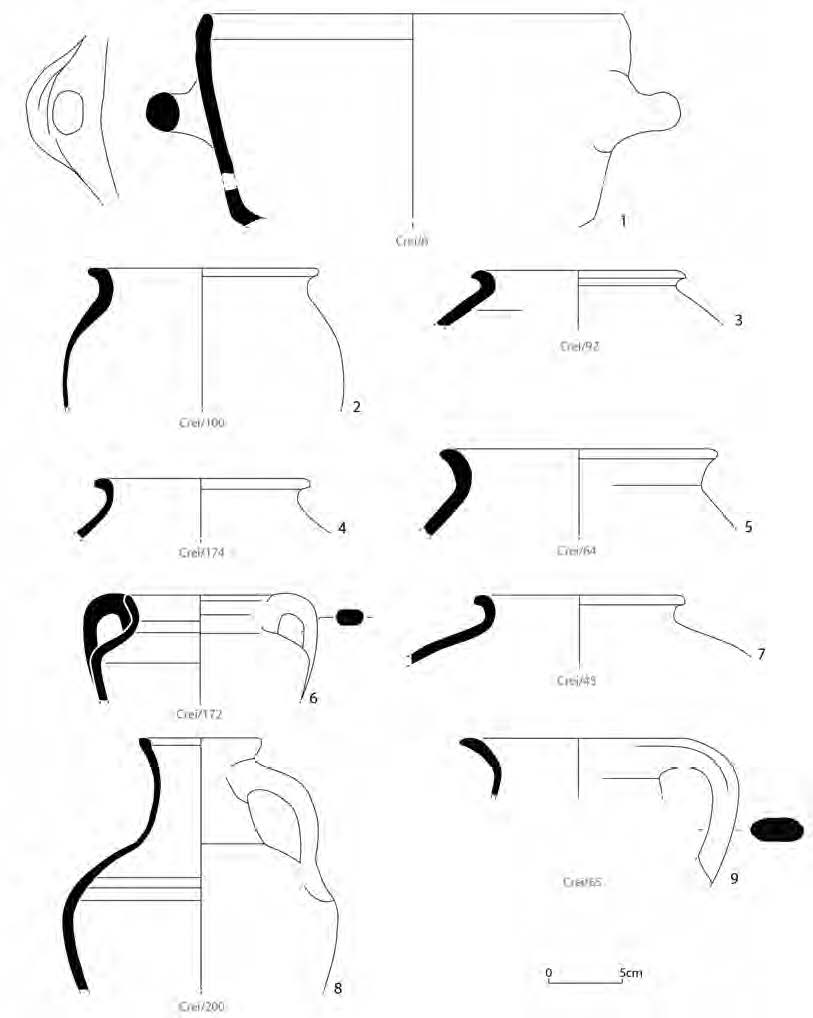

Fig. 25 – Creiro, 2015. Fase II. Contextos D (n.º 6) e E (n.os 1–5, 7–9). Cerâmica comum. Desenhos de Susana Duarte e Ana Castela.

Fig. 26 – Creiro, 2015. Fase II. Contextos D (n.º 7) e E (n.os 1–6, 8 e 9). Cerâmica comum. Desenhos de Susana Duarte e Ana Castela.

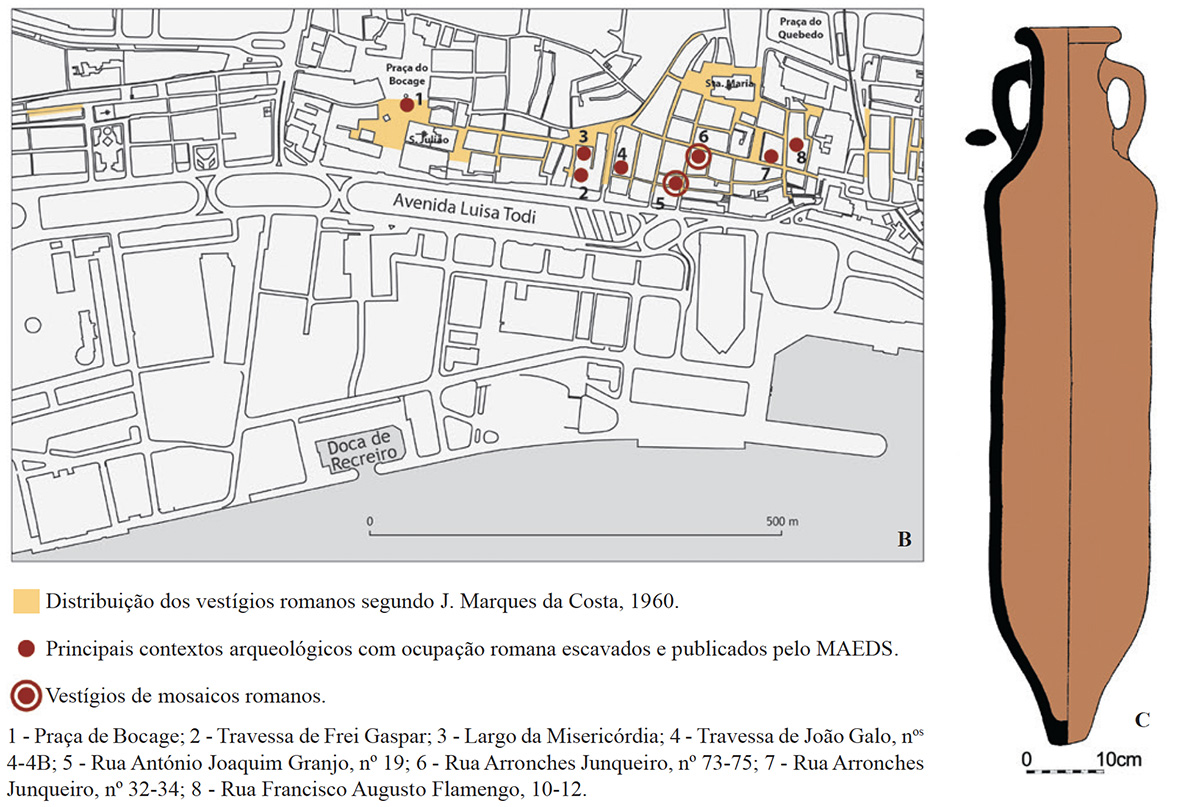

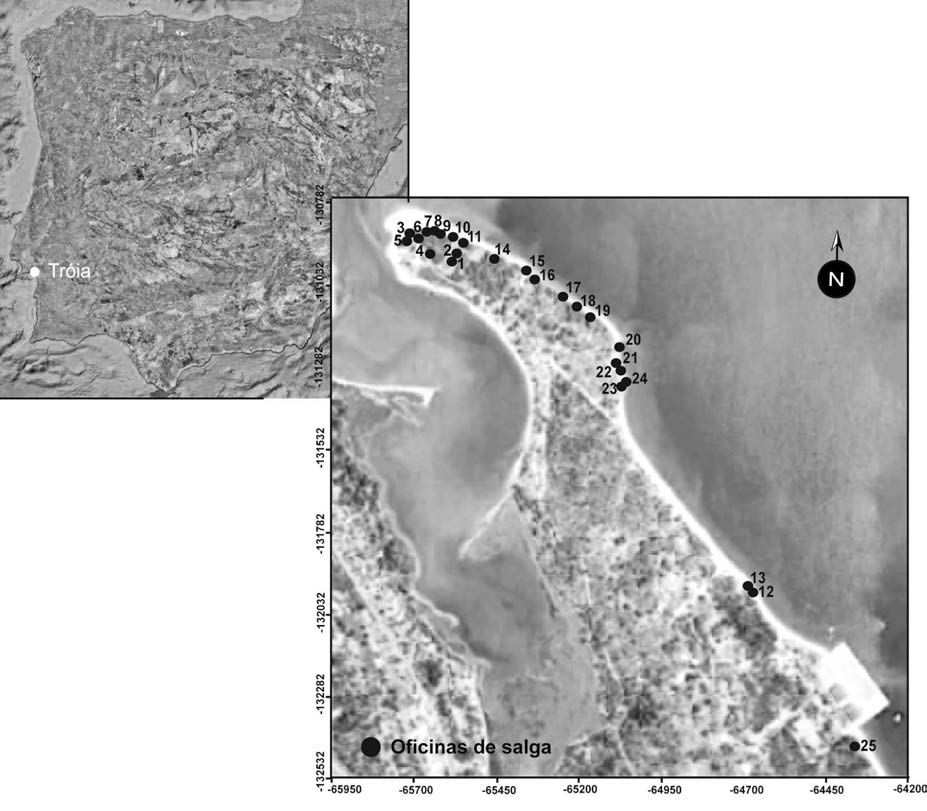

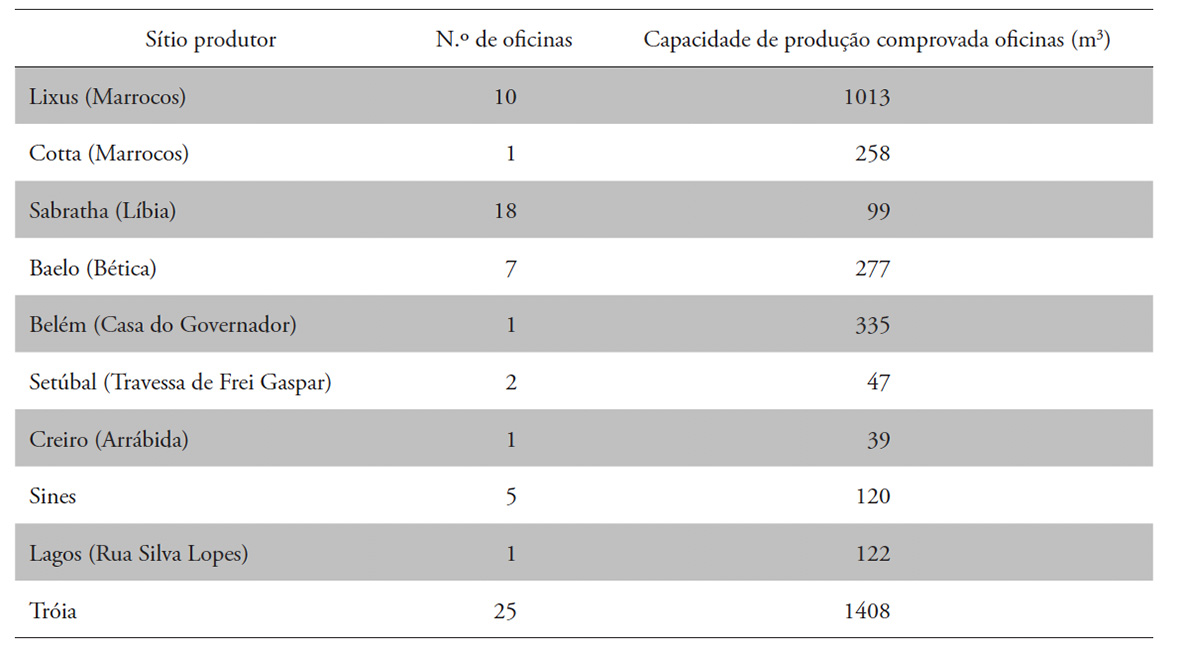

O estabelecimento do Creiro integrava certamente o importante centro fabril de preparados piscícolas do Baixo Sado, dominado por Caetobriga (Setúbal e Tróia), onde, na produção de salgas de peixe e dos contentores que as transportavam, estão bem patentes as duas fases representadas no Creiro. De notar, porém, que enquanto em Tróia (Etienne & alii, 1994), bem como nas olarias romanas do Sado (Mayet & Tavares da Silva, 1998, 2002), a segunda fase, de profunda reestruturação, ocorre logo a partir do século III, no Creiro parece iniciar-se somente na 2.ª metade do século IV, à semelhança do que teria acontecido na Travessa de Frei Gaspar, em Setúbal, onde a oficina de produção de salga de peixe é reativada, parcialmente, nunca antes da 2.ª metade do século IV/século V (Tavares da Silva & alii, 1986).

A fundação do complexo fabril do Creiro, aparentemente isolado na faixa costeira da Serra da Arrábida, quando um pouco mais a montante existia o grande centro produtor de Setúbal e Tróia, é explicável numa lógica de comunicação aquática e de exploração sistemática e exaustiva de um território colonizado. Seria, assim, impensável desperdiçar os recursos naturais da baía do Portinho da Arrábida que comportavam desde a riqueza piscícola às excecionais condições de caráter portuário. A mesma lógica teria presidido, aliás, à criação do rosário de pequenos estabelecimentos fabris que integravam, além do Creiro, a Comenda, a Rasca e Sesimbra.

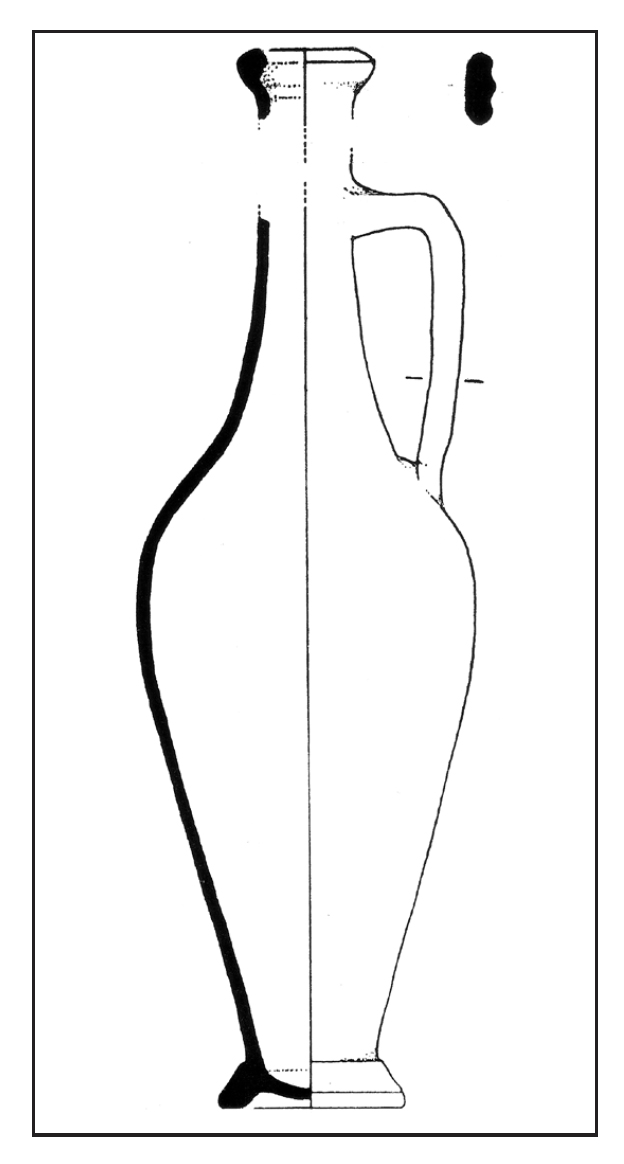

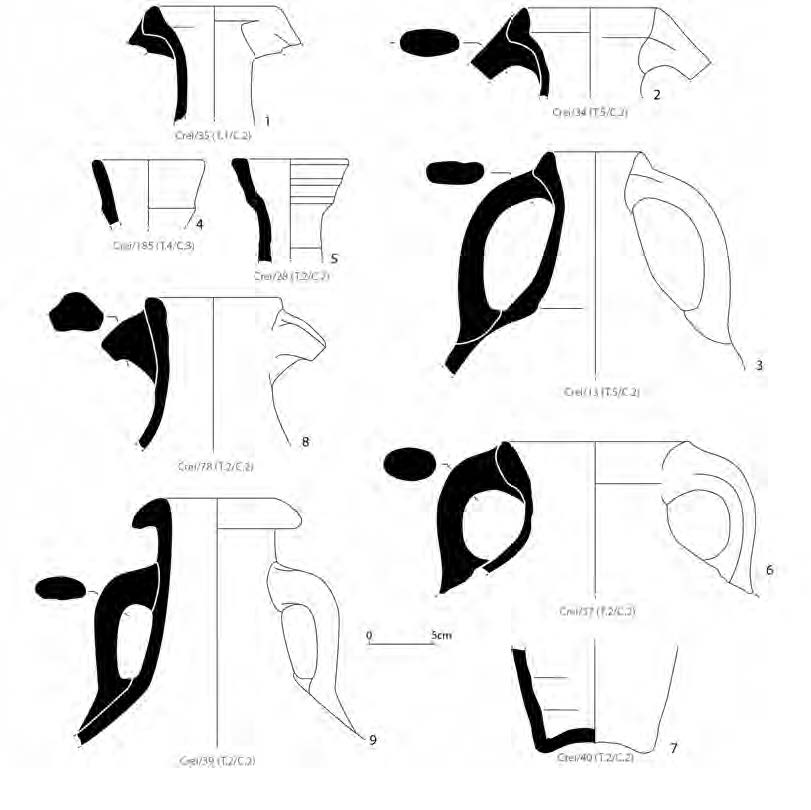

Fig. 27 – Creiro, 2015. Fase II. Contextos D (n. 1) e E (n. os 2–9). Ânforas: Almagro 51c, var. C (n.os 1–3); Almagro 51 a–b (n.os 4–5); Sado 1, var B (n.º 6); Sado 2 (n.º 7); Keay XXVII B (n.º 8); Keay XXXV B (n.º 9). Desenhos de Ana Castela.

Fig. 29 – Creiro, 2015. Fase II. Contexto G. Cerâmica comum (nos 1–11) e ânforas: Sado 1, var. B (n.º 12) e Almagro 51a–b (n.º 13).

Desenhos de Ana Castela.

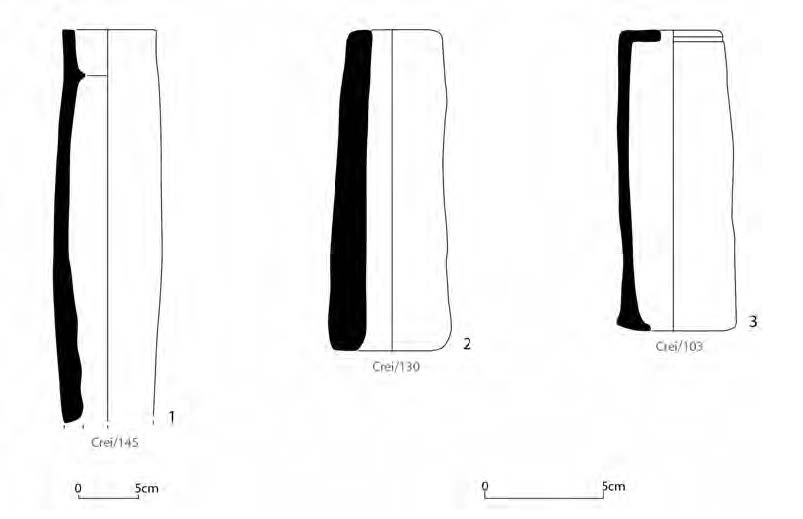

Fig. 28 (à esquerda)– Creiro, 2015. Balneário. Compartimento B5. Elementos tubulares em cerâmica provenientes da C. 3 (derrubes dos pilares das suspensurae) – n.os 1 e 2 – e da C. 4 (derrubes finos, entre os pilares das suspensurae) – n.º 3.

Desenhos de Ana Castela.